科学と技術の彼方へ

対談

科学と技術の彼方へ

SLIMとH3ロケットが照らす新たな宇宙時代

岡田匡史JAXA理事

宇宙輸送技術部門長

前H3ロケットプロジェクトマネージャ

×

坂井真一郎JAXA宇宙科学研究所

宇宙機応用工学研究系教授

SLIMプロジェクトマネージャ

2024年、JAXAはふたつの重要なミッションに成功した。1月には小型月着陸実証機(SLIM)が月面へ。着陸目標地点との誤差を100メートル以内とする「ピンポイント着陸」に成功。世界初の快挙となった。そして2月にはH3ロケット試験機2号機が打ち上げに成功。試験機1号機の打ち上げ失敗から約1年。H3ロケットは遂に国際舞台に立った。成功の裏側には、両プロジェクトに取り組んだ技術者や関係者たちの苦闘と歓喜の軌跡がある。そこでJAXA's96号ではその最たる当事者である坂井真一郎と岡田匡史との特別対談を敢行。ふたりの視点や経験を通じて、SLIMとH3ロケットが照らす新たな宇宙時代を見つめる。

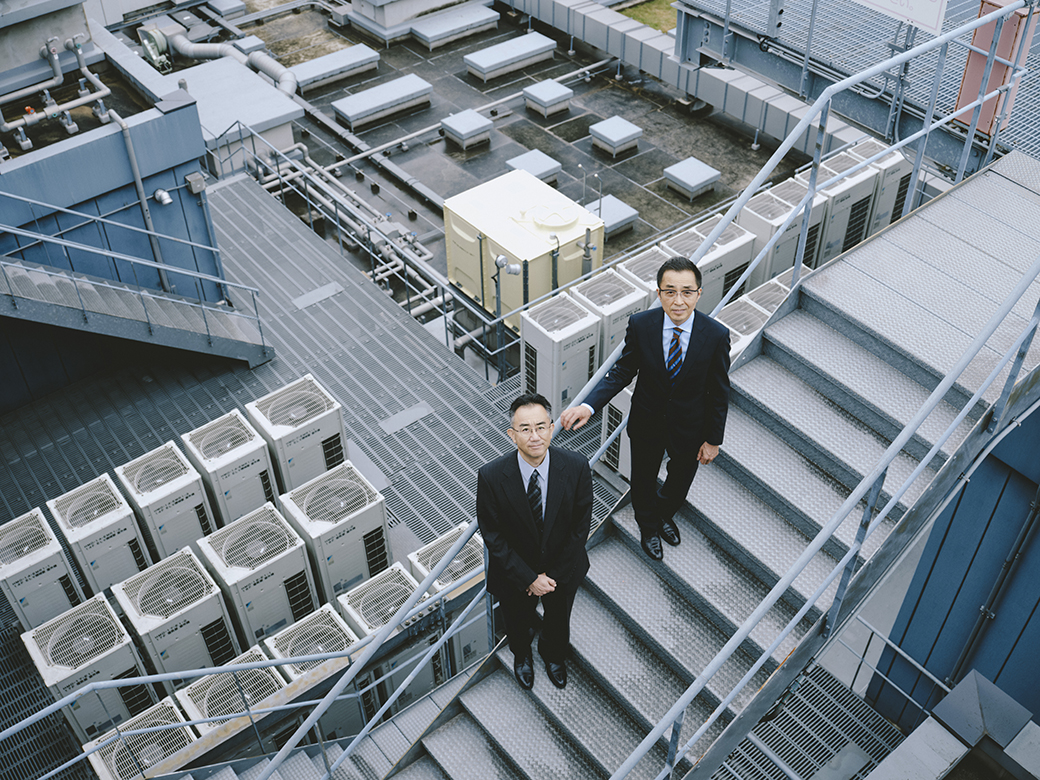

前H3ロケット責任者の岡田(手前)と月探査機SLIM責任者の坂井(奥)。JAXAではミッションの責任者をプロジェクトマネージャと呼ぶ。

挑戦と無謀は紙一重。

そのぎりぎりの境界線に立つ

岡田

坂井さんが在籍し、SLIMミッションを担っているJAXA宇宙科学研究所(以下、宇宙研)は、とんがった集団です。研究者集団でありながら研究にとどまらず、それを実際のミッションにまで昇華させていますから。本来は技術レベルを確かなものにしてから、ミッションを立ち上げるというのが流れですけれど。

坂井

王道はそうですよね。

岡田

宇宙研はその王道ではなくまず研究があってそこに必要な技術を、それも非常に先端的な技術を取り込みながらミッションとしてやり切るので、極めて挑戦的で革新的な取り組みを行っていると思います。最近だと「はやぶさ2」もそうですが、今回SLIMはとんでもないことを成し遂げています。

SLIMの実機。写真は種子島宇宙センター内にある衛星フェアリング組立棟(SFA)で、打ち上げを控えている様子。

坂井

私が岡田さんを初めて存じ上げたのは、JAXA全体の技術向上のために約15年前にシステムズエンジニアリング推進室で旗を振っておられた頃からですが、当時から「宇宙研はいつも無茶ばっかりして」と思われていたんじゃないかと想像していたのですが(笑)。

岡田

そんなことは思っていないですよ(笑)。当時からすごいことに挑戦しているなって思っていました。

坂井

そうですか(笑)。新しいこと、挑戦的なことと無茶だろうということは、実は紙一重ですよね。そのぎりぎりの境界線をどう突き詰め、見極めるのかが宇宙研として研究・開発する上での鍵になっていると思います。それは胃がキリキリするような緊張感を伴いますが、同時に醍醐味でもある。宇宙研らしい研究やミッションといえば、そういうところかもしれません。

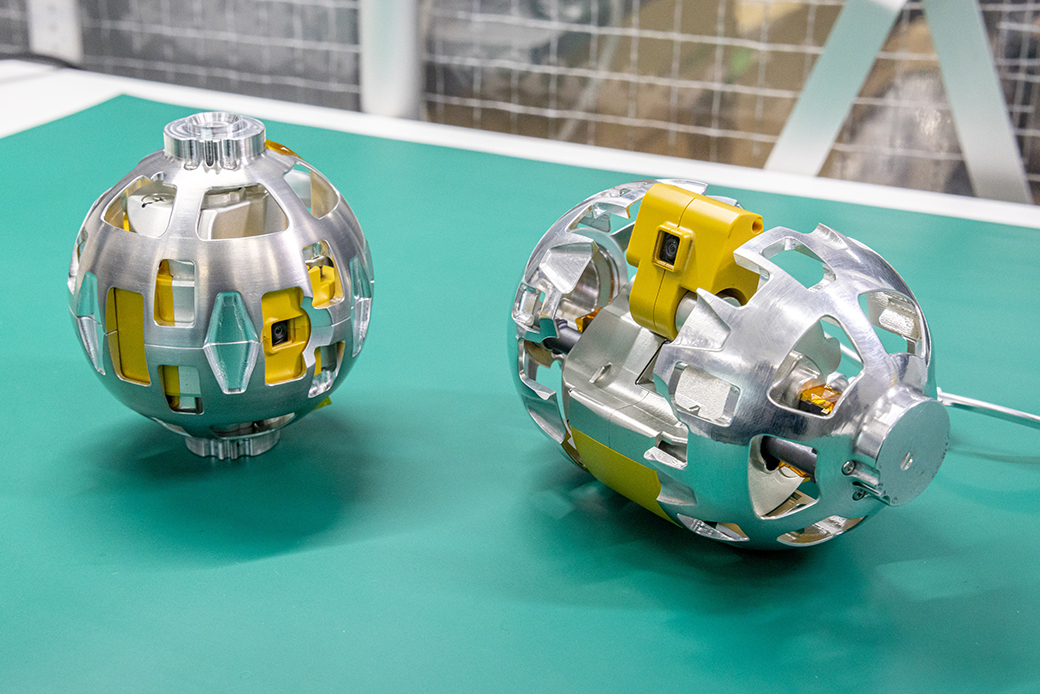

SLIMに搭載された変形型月面ロボット(LEV-2)。愛称は「SORA-Q」。野球ボールとほぼ同じ直径8cmの球形。左が搭載された状態で右が展開後。

©︎JAXA/タカラトミー/ソニーグループ(株)/同志社大学

岡田

だから宇宙研はめちゃくちゃ頭の切れる集団であり、ある意味面倒くさい集団でもありますね(笑)。

坂井

外側から見たら面倒くさい集団だろうなと思います(笑)。みんなそれぞれ意見がありますし、後には引かない。議論になって盛り上がってくると「よし来た!」という人たちがたくさんいるので。そこがいいところであり、大変は大変ですね。

――

宇宙研というと、先日お邪魔してSLIMのメンバーにお会いしましたが、ベテランと若手がフラットに意見を自由に出し合える、オープンな雰囲気を感じました。

坂井

チームによりますが、そもそも宇宙研の中には大学院の学生が在籍していることもあって、世代の垣根を越えて、一緒に研究を進める土壌ができあがっているところだと思います。また今回は目標から100m以内へのピンポイント月面着陸という、世界初のミッションに挑戦するというなかで、前向きな姿勢と情熱を持ったメンバーが関係メーカーさん含めて集まりました。皆それぞれ自分のアイデアを積極的に出してくれたんです。大きくはこのふたつの効果があったから、SLIMの現場はすごく 和やかな空気に見えたんじゃないかなと。私自身は特別なことはひとつもしていないんですよ。

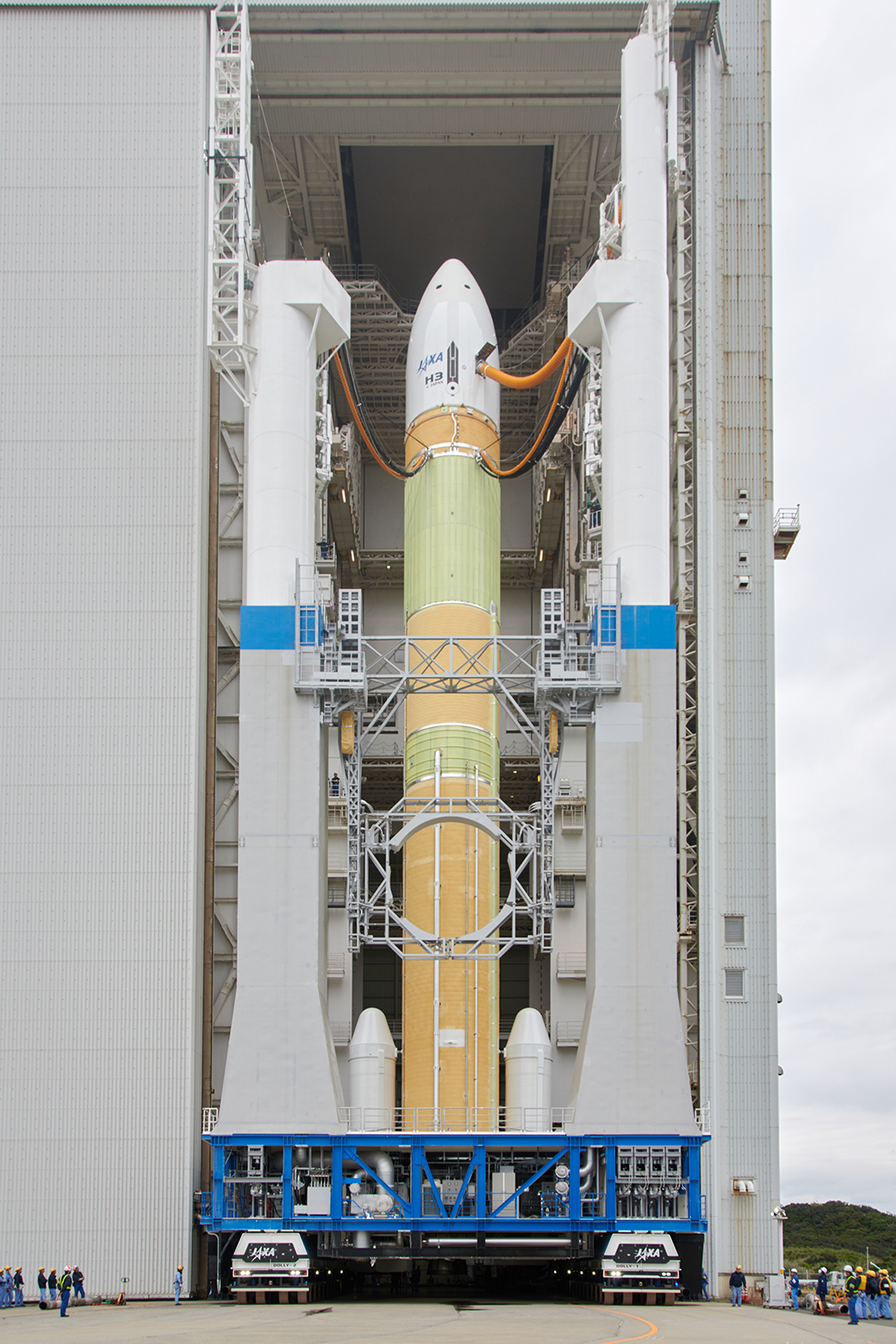

2023年9月7日、H-IIAロケット47号機によって打ち上げられたSLIM。同ロケットにはX線分光撮像衛星XRISMも搭載された。写真は射点に機体移動をする47号機の様子。右手にはSLIMの目的地、月が輝いている。

――

一方のH3チームはどんな空気感でしたか?

岡田

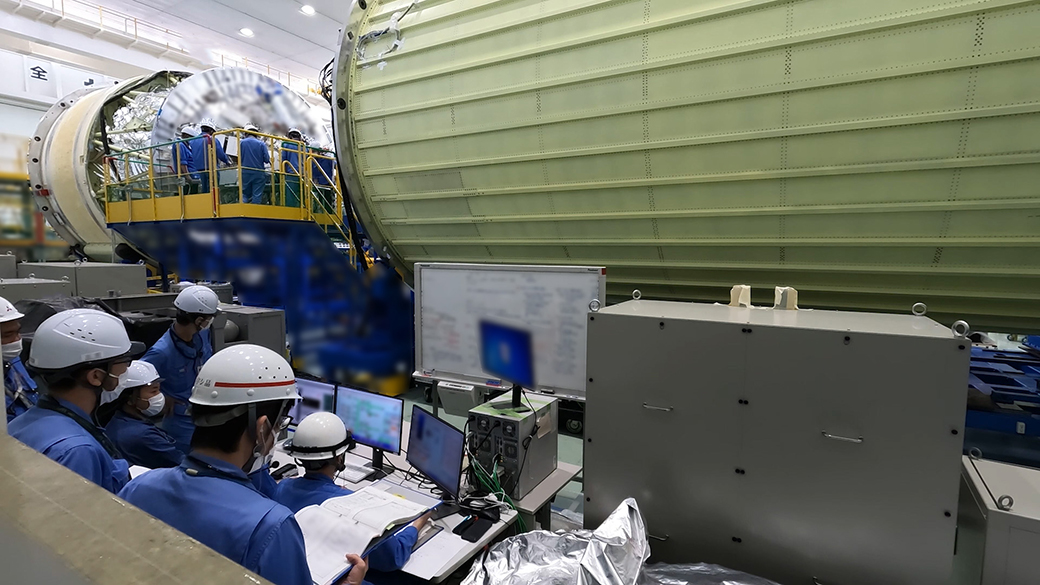

もともとロケットが好きでJAXAに入ったメンバーが多く集まったこともあり、そこはSLIMチームと同じく、みんな情熱を持ってプロジェクトに取り組んできました。ただ、ミッションとしてのカラーやアプローチの部分はSLIMとは違うと思います。H3ロケットは、日本が宇宙への輸送手段を持ち続けられるようにH-IIAロケットの後継機として開発して打ち上げていくという明確な目標が最初から定まっていたので、フラットな雰囲気はありつつも、すべてが自由闊達に進められるわけではなくて。さまざまな制約があり、新型エンジン「LE-9」をはじめとする技術的なチャレンジもあり、日々新たな課題や問題と向き合ってきました。それが10年間続いたので「本当にH3ロケットは完成するのか? 果たして打ち上げができるのか?」と追い詰められた瞬間は何度もありました。それでもやり切るために、みんなで粘って、粘って、粘りまくって仕上げてきたというのが実感です。

H3ロケット試験機2号機フェアリング(ロケットの最先端部)。Return to Flight(飛行再開フライト)を意味する「RTF」という文字が入っている。RTFの文字にはホームページやSNS等で一般の方々から募集した2845件の応援メッセージが印字されている。

坂井

岡田さんが抱えてきたプレッシャーは本当に計り知れず、自分であれば到底抱えきれるものではないということはずっと感じていました。ロケット 開発は、例えば「エンジンの燃焼試験やりました」というだけでもニュースになるくらい、世間の注目度 が桁違いに高いですし、何よりその後に控える数 多くの打ち上げミッションのすべてがH3ロケットに寄りかかっているわけですから。我々SLIMも失敗すればその先どうなるかという問題や責任は重くの しかかっていますが、岡田さんが抱えるプレッシャーは想像を絶する世界に見えていました。

ふたりの対談はJAXA東京事務所にて敢行した。

答えのない暗闇の世界を

彷徨った4カ月

――

岡田さんはH3ロケット試験機1号機の打ち上げ失敗にも直面されました。

岡田

ひとたびロケットが地上から離れると、人間ができることはただひとつ。それは打ち上げ成功の見込みがないと判断された時点で、指令破壊の信号を送ることだけです。私はこれまでH3ロケット試験機1号機を含めて打ち上げ失敗を4回経験していますが、今回は自分が直接担当していたロケットでもあったので、精神的な部分において、より辛かったです。ロケットが組み立て棟から発射台に到着するまでの時間は約30分。その間、みんなでロケットを見送りますが、まるで自分の子どもが生まれるような感覚なんです。ロケットが意思を持つように 、リフトオフと同時に、発射台に繋がれたアンビリカル(地上設備とロケットを繋ぐケーブルや配管)がパカッと外れ、ロケットが飛び立つ。それは緒が切れて新しい命が誕生する瞬間です。ところが試験機 1号機は第2段エンジンが着火しなかったため、指令破壊となりました。その瞬間は、大切に育ててきたものを失ってしまったような感覚でしたし、同時にALOS-3(だいち3号)を失ってしまったことへの責任の重さに、押しつぶされそうになりました。

種子島宇宙センターにて、H3ロケット試験機1号機が射点へと移動する様子。試験機1号機には地球観測衛星「だいち3号」(ALOS-3) が搭載されていた。

坂井

その失敗からどうやって不具合を見つけ、解決していったのか。そこからどのように成功へと導いていったのか。今日、岡田さんにお聞きしてみたかったことのひとつです。

岡田

我々は目の前で様子を見ていたわけではないので、その時点では何もわかっていませんでした。そこから答えの見えない暗闇の中を約4カ月間彷徨うことになりました。本当に辛い時期でした。しかし、そのような状況でも我々が立ち止まってしまっては、日本の宇宙の未来はない。周りを見渡すと、エンジニアたちは非常に粘り強く、原因を突き止めるための活動を続けていました。

――

具体的にはどのような活動をされて、突き止めていったのでしょう?

岡田

原因となりうるあらゆる可能性をまずは網羅的に挙げて、その上でひとつひとつ評価します。この時原因となり得るかを再現させようとするのです が、ある条件を整えると簡単に再現できてしまうし、逆に、再現できないこともあります。実際にはさじ加減ひとつのようなところがあり、非常に粘り強く取り組まないと、間違った答えを選んでしまう。とにかく失敗の原因となる条件の作り方がとても難しかったです。再現実験の際に、「これと、これと、これと、これが原因として考えられる」といった仮説を立てて、ひとつずつ「じゃあこれだとしたら、どうなっただろう?」と再現させてゆくしかありませんでした。その再現のさせ方が原因究明においてとても重要でした。

――

その苦しい時期に支えになった言葉や出会いはありましたか?

岡田

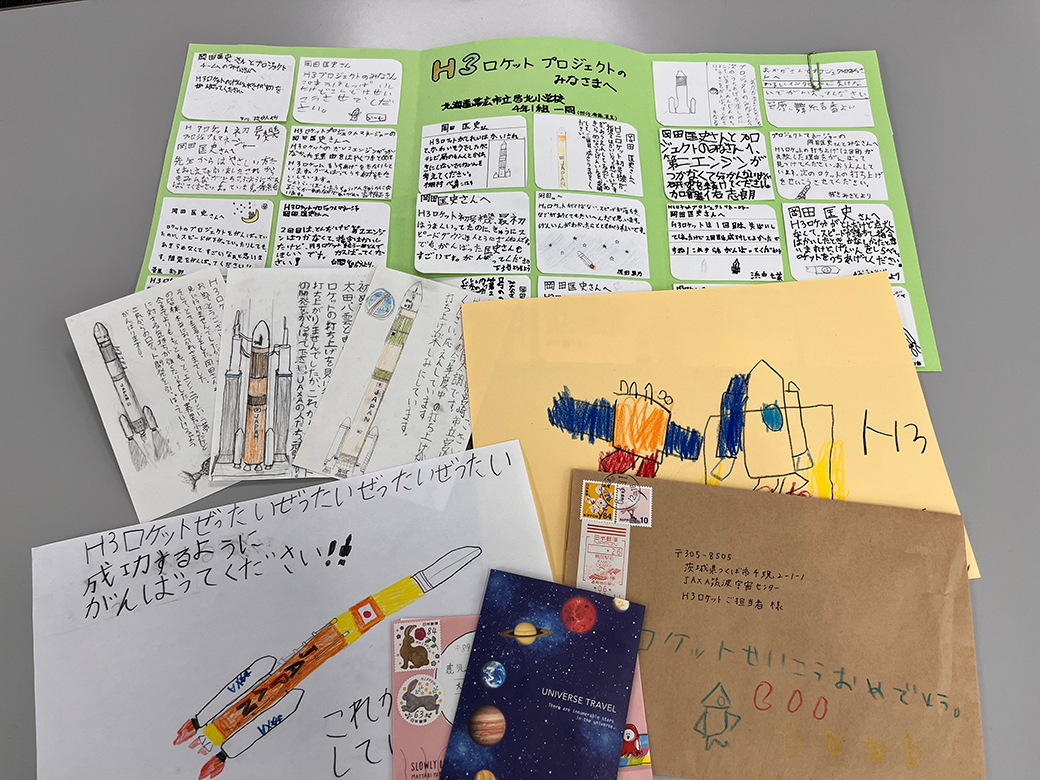

失敗後、本当にいろんな方から励ましの言葉をいただきました。「夜明け前の闇が一番暗い」。これは小学生の男の子からもらった言葉ですが、本当に嬉しかったですね。

坂井

それは嬉しいですね。どんな状況でその言葉をもらったんですか?

岡田

その子はとても宇宙好きで勉強をしていたようなのですが、試験機1号機の打ち上げ失敗を見たその子は我々に向けて「『夜明け前が一番暗い』という言葉がある通り、必ず成功すると思う。なぜ失敗したかを考え、改良して成功につなげてほしい」というメッセージを新聞記者の方に話してくれていました。それが記事となり、その記事を読んだ私はその子に手紙を書いて送りました。以来、その子との交流が続いています。他にもたくさんの方に心の支えになる言葉をいただき、本当に嬉しかったです。

岡田が出身の小学校で講演した時にいただいたメッセージ。

――

徹底した準備と検証、試験を何度重ねても本番環境を再現してリハーサルすることはできない、1本勝負の世界。それがロケットの打ち上げですし、これはSLIMのピンポイント着陸にも言えることですが、おふたりは本番当日、どんな心境でしたか?

坂井

SLIMが月面着陸を開始する20分ちょっと前のところで、最終的にこのままピンポイント着陸するのか、着陸を1カ月延期するのかを判断するポイントがありました。もちろん判断基準は事前に決まっていて、その上で「着陸しようと思う。歴史をつくりましょう」という話を管制室にいるメンバーに話を したんです。するとみんなの表情が緊張はしているものの、自信に満ちた表情をしていて、そこで初めて心から「これは本当に着陸して、成功するかもしれないな」と感じたように思います。そこに根拠はないわけですが、でも「よし、これならいける」と思えましたし、そこからより冷静に状況を眺めていられたような気がします。メンバーたちの表情にすごく助けられた本番でした。

岡田

私も坂井さんと同じですね。試験機1号機のときも試験機2号機のときも、同じように地上でできる準備はやり尽くして打ち上げに臨みましたが、試験機1号機の時はどこかで心が少しざわついていました。後から聞くとそれは他のメンバーも同じだったようです。もちろん失敗するつもりなんて微塵もありませんし、初めての打ち上げだったことがざわつく原因だとは思います。でも試験機2号機の打ち上げのときは、試験機1号機にはない爽快さがありまし た。「あとは答え合わせだ」というあるプロジェクトメンバーの言葉の通り、やるだけのことはやったという実感が強くありました。ロケットが組み立て棟から出てくるとき、階段を降りながらその様子を見ていたんですが、すれ違うメンバー、いろんな担当者の胸の張り方がどこか違って見えたんです。「やり 切ったぞ!」という張りを感じて、そのときこれは成功するだろうなと思いました。

――

成功に至る道のりのなかで、もっとも感情が極まった瞬間のことを聞かせてください。

坂井

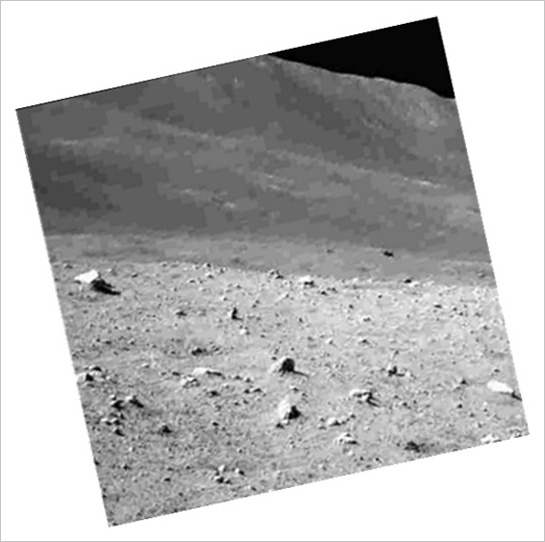

私はLEV-2(変形型月面ロボット、愛称「SORA-Q」)が撮影したSLIMのピンポイント着陸の実写画像を見た瞬間ですね。見た瞬間、腰が抜けそうになりました。ああ、本当にSLIMは月面でその使命を果たしたのだと。私は人工衛星や探査機の姿勢制御や航法誘導制御を専門として20年ぐらいになりますが、通常、人工衛星や探査機の様子というのは宇宙から地上へ降りてくるデータからしか確認することができないんですね。それもどう動いているのか、どこに誤差があるのか。すべてを確認することができないので、最終的には想像するしかない世界です。だからこの仕事を始めた最初の頃は「うまく動作しているように見えているけど、 実は地上のシミュレーターが出したデータを我々が 間違って見ているだけじゃないのか?」と思うことさえありました。でも次第に「宇宙だから、そういうものだよな」という認識でいたので、実写画像を見るのは初めての体験で、だから腰が抜けるほどの衝撃を受けました。

SLIMが着陸直前に放出したSORA-QがロボットLEV-1経由で地球に送信したSLIMの画像。

岡田

どの瞬間も高ぶっていましたけれど、やっぱり一番は試験機1号機では失敗した第2段エンジンの点火のときですね。1年間、みんなであの瞬間を待っていましたから。H3の第1段メインエンジンは、技術的に非常に困難な挑戦でした。そのエンジンが試験機1号機では順調に役目を果たし、成功しました。つまり、エンジンの技術者たちは試験機1号機でも成功を収めていたのです。しかし、彼らは1年間、その成功を喜ぶことができませんでした。私はプロジェクトマネージャとしてすべての担当者でもあるので、彼らの気持ちがよくわかります。失敗の原因究明の渦中にいるメンバーや、第2段エンジンが点火しなかったために出番がなかった人たちの気持ちも、それぞれ理解していました。そして、試験機2号機のあの瞬間に、全員の気持ちがひとつに解け合った気がしました。

2024年2月17日9時22分55秒(日本標準時)、H3ロケット試験機2号機は種子島宇宙センターから打ち上げられた。

映画『E.T.』を観て泣く人、泣かない人

――

おふたりにとって、プロジェクトマネージャとはどのような仕事でしょうか? ご自身が感じているその定義についてお聞きしたいです。

岡田

私は「人と対話をしながらゴールを目指す」という仕事だと思います。その相手は、プロジェクトの中だったり、メーカーさんだったり、政府であったり、メディアのみなさんを通じての一般の方々だったり様々ですが、それぞれの相手と対話をしながら、決められた時期までに決められた目標に達すること。それに尽きる仕事かなと思います。

坂井

私も岡田さんがおっしゃったことと近いですが、「顔役」と表現するのがしっくりきます。特にSLIMの場合、私がプロジェクトに参加する前からSLIMについて考え続けてきたメンバーもいます。だから、プロジェクトマネージャだからといって私がすべてを決定しなければならない環境ではありません。その上で、プロジェクトの代表として外部に向けて説明したり、全体としてのSLIMの特徴を表現したりする役割を担う。それがプロジェクトマネージャの仕事だと思います。

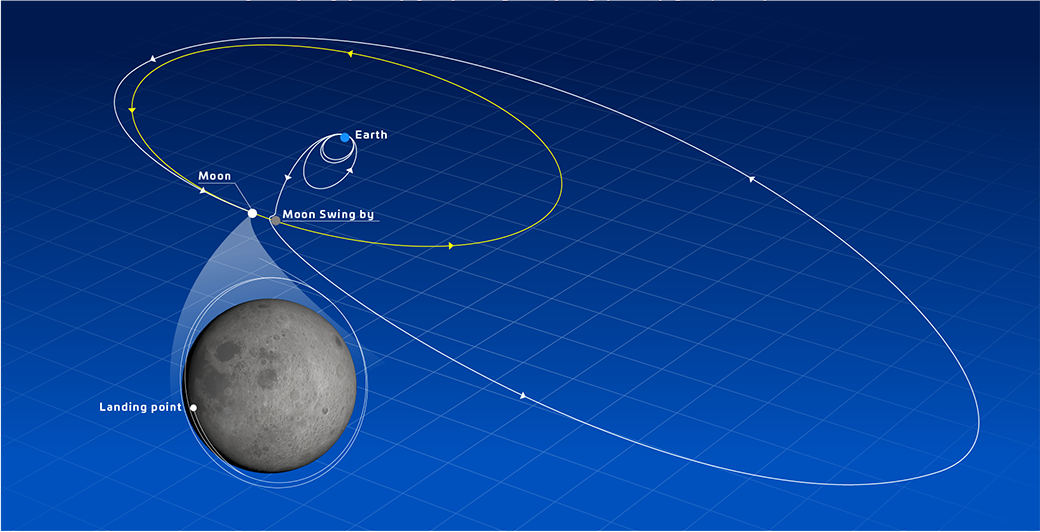

SLIMの打ち上げから月面着陸までを描いた、軌道計画図。

岡田

まさに「顔役」ですね。そして、相手に伝える、説明するというときには、プロジェクトのすべてを知っているという気構えで伝えなくてはなりません。結局、プロジェクトマネージャとは「木も見て、森も見る」。全体を把握しつつ、各部分の専門知識についても理解している必要があります。

――

そのプロジェクトマネージャの立場から、良いチームとはどういった状態を指すものだと思いますか?

坂井

いろんな答えがあると思いますが、ひとつはみんながきちんと同じ方向を向いていること。例えばSLIMの場合、月面にピンポイント着陸を成功させるという目標を全員が共有していることが重要です。一方で、みんながそれぞれ違う着眼点で物事を見ていることも大切だと思います。宇宙研では、まだ誰もやったことがない未到のミッションに取り組むことが多く、教科書もなく、正解も誰もわかりません。だからこそ、各自が自分のバックグラウンドから冷静に物事を見て、「ここ、危ないんじゃない?」「こうした方が良いかも」と気づけることが重要です。同じ方向、目標を見据えつつも、全員が同じことを考えているだけでは、良いチームにはなれないと思います。

岡田

坂井さんの言う通りだと思いますし、私は、加えて相手のことをよく見えていることが良いチームにつながると思います。例えば、ロケットエンジンの担当と構造や電気の担当が、自分のすべきことをやりつつも、相手のやっていることもちゃんと見えていて、理解していることが大事です。互いに今何をしていて、どう動いているかを見ながら目指すべき方向に進んでいく。そういうことが全体としてできてくると、プロジェクトマネージャの仕事はだんだんとなくなっていき、「任せたぞ!」と見守るだけになります。それと、坂井さんが言うように、危険を感じたり、気になることがあれば、ちゃんと言えるチームでなければいけません。みんながちゃんと声を出せるような雰囲気を持つこと。このふたつがまず大事ではないでしょうか。

2024年2月17日、H3ロケット試験機2号機は補助ロケットや1段目のエンジンを切り離しながら上昇を続け、午前9時40分ごろ、ロケットの2段目のエンジンの燃焼が停止し、目標の軌道に到達。その後、2つの超小型衛星を切り離して軌道に投入するなど計画どおりに飛行し、打ち上げに成功した。

――

では、おふたりの強みというと何が思い浮かびますか?

岡田

強みは気分転換が得意なことかな。プロジェクト中はとても苦しい場面がたくさんあったので、そんなときは気分転換をしないと身がもたないんです。草むしりもしょっちゅうやっていました。真っ暗闇の中で一歩も前に進めないときは草むしりをはじめ、ピアノを弾いたり、ジムに行くなどをして、頭を空っぽにしていました。それでまた頑張ろうと。

坂井

気分転換は大切です。体を動かして汗をかいたりすると、その間だけはいろんなことを忘れられます。家に帰って家族といると仕事の話はあまりしないので、そこでもスイッチが切り替わりました。それで私の強みと言えば割といつも気持ちが安定していることでしょうか。感情の起伏が少ないタイプなんです。怒ったりもしないので、落ち着いていると言われます。でもそれは良し悪しですよね。必要な場面でちゃんと怒りたいのですが、それがなかなか上手にできません。元々の性格だと思います。

H3ロケットの飛行状況をリアルタイムで可視化した「H3ロケット飛行状況表示システム」。

高品質なデータビジュアライズは、JAXA's

84号で岡田と対談をしたデザインエンジニア田川欣哉さんが代表を務めるTakram。

岡田

もしかして、映画『E.T.』を観ても泣かないタイプですか?

坂井

映画を観て泣いたことはありませんね。岡田さんは泣くんですか?

岡田

泣きますよ。私の弱点はすぐに泣いてしまうことです。IQは自信ないですが、EQ(心の知能指数)は高いんです。試験機1号機の会見では、天気で打ち上げが延期しても種子島に残って見守ってくれていたお子さん達の顔が浮かび、泣いてしまいました。他に部下の結婚式で主賓にも関わらずひとり泣いてしまうことも。

好きこそ物の上手なれ

――

最後に、H3とSLIMのミッション成功によってひらかれる未来について、おふたりの考えを聞かせてください。

岡田

チームメンバーによく「一体誰のためにロケット開発しているのか、それを常に頭に入れて仕事をしてほしい」と言うんです。結局、ロケットは駕籠舁(かごかき)のような存在で、SLIMを含め様々なミッションを下支えし、宇宙へ運ぶ役割を担っています。そのロケットが宇宙へ運ぶ例えば地球観測衛星やGPSのような測位衛星は、地球上の人々の生活を豊かで幸せにするためのものです。ロケットには地球上の発展と宇宙をつなぐ使命あるんですよね。そして人の幸せのために開発されるものです。この使命を忘れずに、これからも最大かつ唯一のミッションを続けていきます。それと、H3によってこの10年間で得た技術は非常に膨大で、ロケットエンジンをはじめ今までの技術よりも格段に進化しました。この技術を活かしながら、未来に向けたミッションを実現していきたいと思います。

坂井

個人的な意見ですが、SLIMは人類に新しい扉を開けたのではないかと思っています。これまで月には多くの国や着陸機がさまざまな場所に降り立ちましたが、こんなに危なっかしい場所に降りた例はSLIMの他にありません。SLIMが着陸したことで、今後、人々が「あんな場所にも行けるんだ」という発想を持つようになると、新しい発見が生まれる。それがSLIMの成し遂げた一番の価値ではないかと思います。また、SLIMが無事にピンポイント着陸できるように小型軽量化を図りましたが、そのためにさまざまな新しい技術を取り入れました。これらの技術は、今後のミッションでも活用されるのではないかと思っています。

SLIMが月着陸時に管制室とJAXAライブ配信で表示された、SLIMからのテレメトリ画面。速度を落とすためのメインエンジンや姿勢を修正するスラスターの出力状況、SLIMの位置情報などが表示され、地上にいながらSLIMのリアルタイムな状況を把握できる。

岡田

ところで坂井さん、次は何をするんですか?

坂井

実はまだ何も考えていないんです。いろんな方に聞かれるんですけど、次に新しいミッションをやるかもしれないですし、ノーアイデアですね。

岡田

研究は続けているんですよね?

坂井

はい、学生と一緒にやっている研究もあります。例えば、多数の衛星を使ってフォーメーションフライト(複数の衛星が協調して観測を行うような編隊飛行)を実現する研究を進めています。そこから何か新しいアイデアが出るかもしれません。岡田さんはどうですか?

photo:NASA

岡田

打ち上げが終わった直後はしばらく何もできずにぼーっとしていました。でも、H3ロケットやイプシロンSといったロケット開発や発射場整備の経営戦略を担当することになったので、よし、また頑張ろうと。今は気持ちが戻りました。SLIMの方はそろそろ月で夜を越しますか。

坂井

はい、 月夜の期間(約14.5地球日間)を経てSLIMが休眠状態から復帰するので、また運用期間(※対談期日は5月20日)に入ります。期間中は昼夜を問わず対応しなければならないので生活リズムも不規則になりますが、ここから先はボーナスポイントという気持ちで、運用にのぞめたらいいなと思います。

岡田

好きこそものの上手なれ。気分転換しながら。

坂井

そうですね。

岡田

いや、今日は案外と坂井さんと共通の考えがあるんだということがわかって嬉しかったですよ。

坂井

どれだけ遠いと思っていたんですか(笑)。こちらこそ今日はお話しできて嬉しかったです。

Profile

JAXA理事 宇宙輸送技術部門長

前H3ロケットプロジェクトマネージャ

岡田匡史 OKADA Masashi

愛知県知立市出身。NASDA入社後、角田、種子島などを経て、LE-7エンジ ンの開発やJAXA全体のシステムズエンジニアリングの強化に従事。2015年4月よりH3ロケットプロジェクトマネージャを務め、2024年4月より現職。趣味はピアノとジムトレーニングなど......。

JAXA宇宙科学研究所 宇宙機応用工学研究系教授

SLIMプロジェクトマネージャ

坂井真一郎 SAKAI Shinichiro

東京都生まれ。博士(工学)。2001年より宇宙科学研究所助教、同准教授を経 て、2019年より教授。2016年よりSLIM プロジェクトマネージャを併任。趣味はテニスやダイビング、週末は家族のためにパスタなど料理するのがお役目だったり楽しみだったり。

撮影:表 萌々花 構成・文:水島七恵

著作権表記のない画像は全て©JAXAです。