Cosmic Science and Cinema

Stories Across Layers of Observation and Imagination

Cosmic Science and Cinema

Stories Across Layers of Observation and Imagination

宇宙科学と映画。

観察と想像の地層にひらく物語

三宅唱映画監督

×

吉川真JAXA宇宙科学研究所准教授

JAXAプラネタリーディフェンスチーム長

小惑星や彗星といった天体の衝突がもたらす自然災害は、現実に備えるべき課題となっている。その宇宙規模の「防災」を担うJAXAのプラネタリーディフェンス活動を主導する宇宙科学研究所准教授・吉川真と、幼い頃から宇宙に憧れを抱いてきた映画監督・三宅唱さん。ふたりが語り合うのは、宇宙科学と映画。そのあいだにある観察の地層と想像力の地平について。

2029年、地球に接近する小惑星アポフィス

吉川

太陽系で見つかっている小惑星は140万個以上あって、そのうち約4万個が地球に接近します。ただ、直径10キロ以上の地球接近小惑星はすでにすべて確認されていて、恐竜を絶滅させたような規模の衝突は少なくとも100年は心配ないと考えられています。一方で直径1キロ以下の小惑星は数が多く、今も発見が続いています。もし衝突すれば大きな自然災害につながる可能性がある。そうしたリスクに備えるのがプラネタリーディフェンスで、国際的にも取り組みが活発化しています。

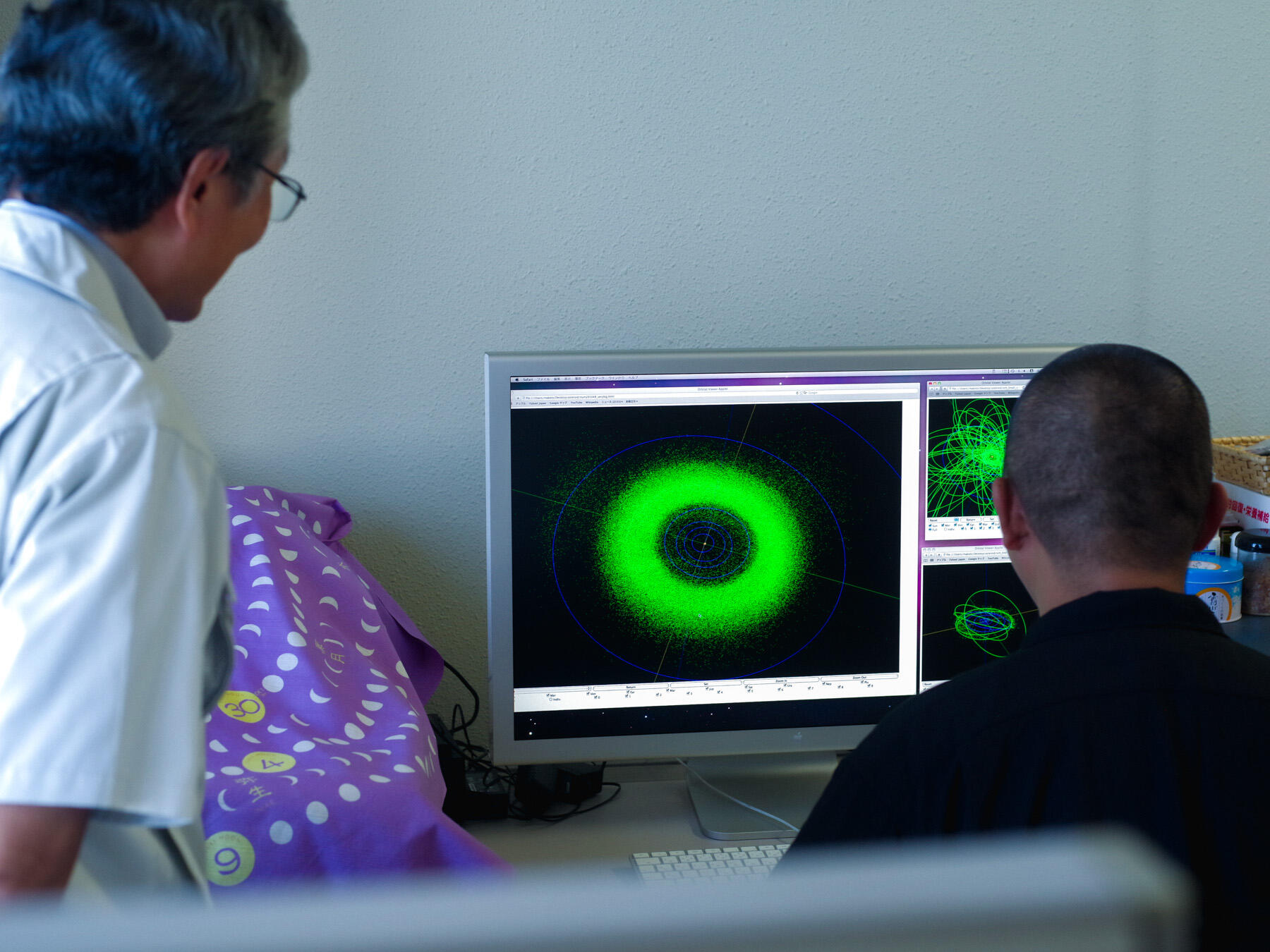

吉川研究室で太陽系内の小惑星分布画像を見る三宅さん。

三宅

最初にプラネタリーディフェンスというテーマを伺ったときは、日常生活や普段の考えごとからはほど遠いテーマに感じられ、自分にどんな接点があるのだろうと、想像がつかなかったんです。

吉川

ディフェンス=防衛という言葉の響きから、少し身構えてしまうかもしれませんね。

三宅

確かにディフェンスという言葉は強く響きます。でも、実際に取り組まれていることは、「治水」に近いイメージを持ちました。人は自分の力ではコントロールできないものに囲まれて生きていますが、その自然現象を整えながら、共存していく。その課題のひとつとして小惑星の衝突があると考えると、これは決して極端な話ではないな、と。

吉川

地震や噴火のように予測やコントロールができない自然現象もありますが、小惑星は発見して軌道がわかれば、数十年先まで接近を正確に予測できます。望遠鏡の性能向上で観測技術が進歩したことで、小惑星は次々に見つかっている。だからこそ「今できることを進めよう」と、JAXAでも昨年プラネタリーディフェンスチームを正式に立ち上げました。

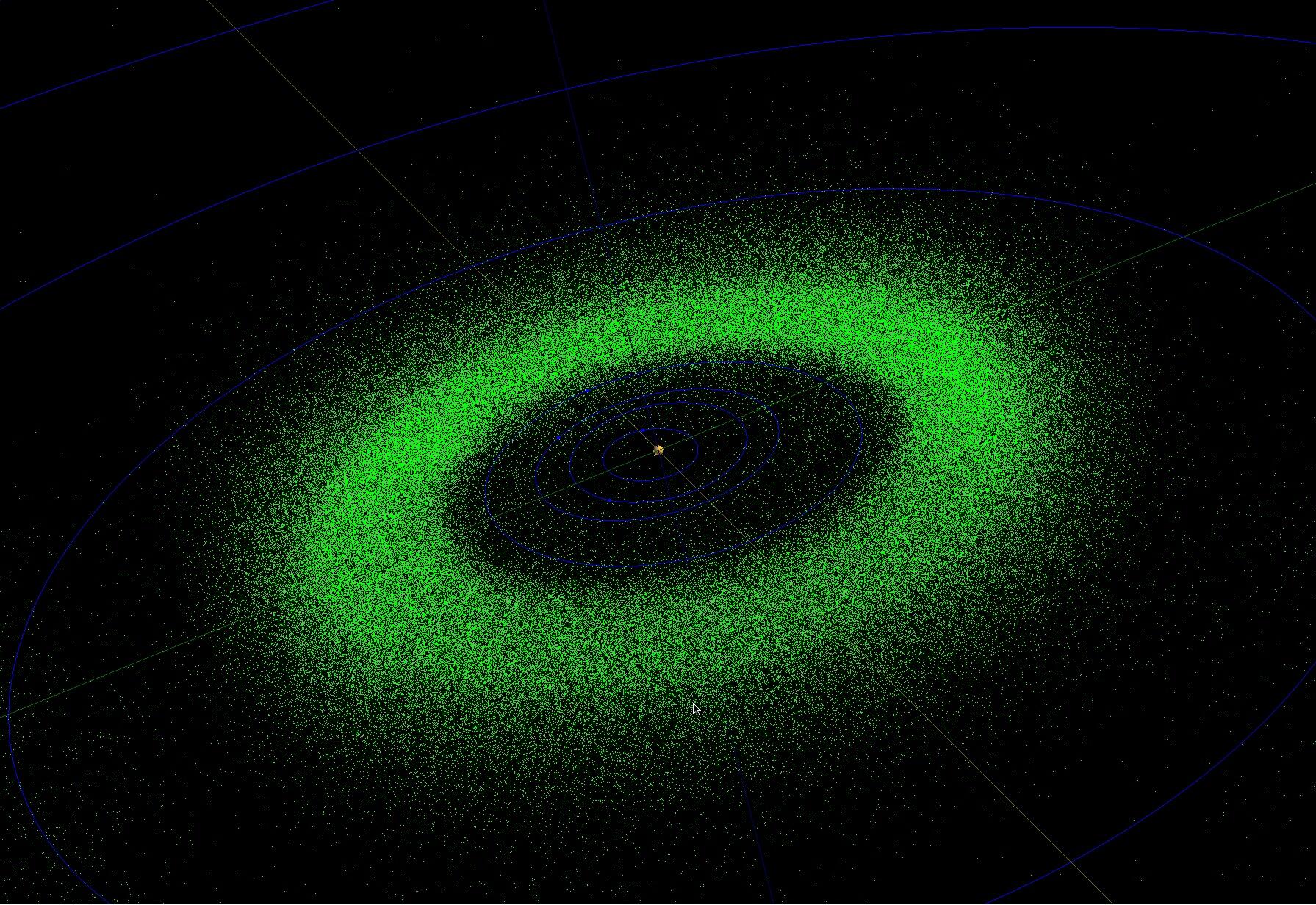

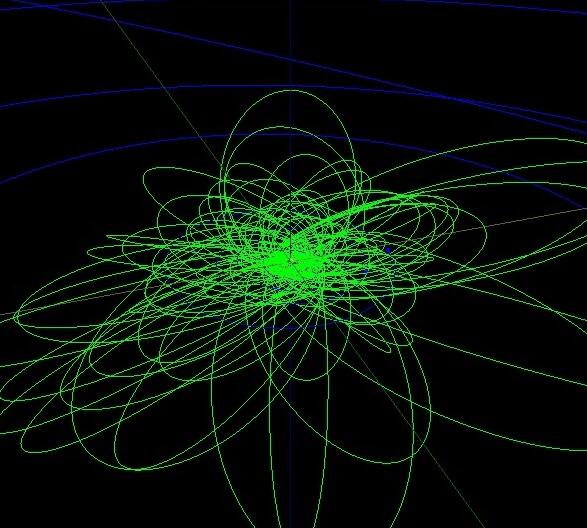

約29万個の小惑星について、ある瞬間の位置を描いた画像。中心は太陽で、太陽をドーナツ状に取り囲む部分が小惑星帯であり、その内外にも「地球接近小惑星」と呼ばれる、小惑星帯から外れて地球に近づく可能性のある天体が存在する。

三宅

なるほど。チームは何人ぐらいいらっしゃるんですか?

吉川

いろんな部署から集まって30人ほどの暫定チームです。本格的な進め方を検討している段階ですが、2029年には直径340メートルほどの小惑星アポフィスが地球に接近します。衝突の心配はありませんが、地球の引力で軌道や小惑星本体がどう変化するかを観測する重要な機会になります。これに向け、ESA(欧州宇宙機関)がそのアポフィスを探査するための「RAMSES(ラムセス)」というミッションを提案していて、JAXAも協力する予定です。

三宅

国境を超えた地球規模の連携なんですね。

吉川

はい、今、プラネタリーディフェンスには、国連の下にふたつの国際グループがあります。一つは、望遠鏡で小惑星を観測し、地球に衝突の可能性があれば世界的にデータを集めて、軌道を精密に推定するグループ(*1)。もう一つは、NASAやESA、JAXAを含む約20の宇宙機関が参加し、衝突が予測された場合の対応を議論するグループ(*2)です。例えば10年後に衝突が予測されれば、現の技術を使って回避策をとることになります。そのとき多くの人が思い浮かべるのは、映画に登場するような技術者や宇宙飛行士が小惑星に爆弾を仕掛ける場面かもしれませんが、あれは実は逆効果。爆発しても破片がすべて地球に降り注ぐだけで、被害はむしろ広がってしまうんです。大きな塊が一度に落ちるか、小さな破片が無数に落ちるかの違いでしかありません。

三宅

下手に窓拭きしたら逆に汚れが広がってしまうような状態ですね。

吉川

はい、そこで現実的に可能なのは、探査機を小惑星に衝突させて小惑星の軌道をわずかにずらす方法です。現在の技術では小惑星の軌道はほんのわずかしかずらせないので、例えば1年くらい先ですと十分に軌道が変わらずに地球に衝突してしまいます。ですが、10年、20年先ならそのずれが大きくなり、地球への衝突回避につながります。ただし、小惑星の性質がわからないと探査機をどのように衝突させたらよいかがわからないので、まずは探査機を送り込んで詳しく調べ、その結果を踏まえて対応を判断する。こうした議論をしているのが後者のグループです。

三宅

まずは「小惑星を見つけること」が重要だと。

吉川

NASAは世界各地にある天文台に観測を依頼していますし、JAXAは岡山県井原市にある望遠鏡で観測をしています。危険な小惑星が見つかれば、次どう対応するか。JAXAは「はやぶさ」と「はやぶさ2」で二度、小惑星の探査実績があり、次の課題は、高速で正確に探査機をぶつける航法技術です。その実証として、来年「はやぶさ2」が小惑星トリフネに接近する際に探査機の軌道を正確に制御できるかを試す予定です。これがうまくいけば、探査機を小惑星に衝突させることも現実味を帯びてくると思います。

岡山県美星町に開設されたJAXA・美星スペースガードセンター。写真の1m反射望遠鏡は、地球へ近づく小惑星を捉え、その軌道を明らかにする役割を担っている。

“夜明け”を希望の比喩に留めず、多義なる“夜”を映すために

吉川

実は、今日の対談は実現しないんじゃないかと思っていたんです。前々日にNHKのニュースで、三宅さんの作品がスイスの映画祭で受賞されたと知り、日本には戻れないのではないかと。でも、こうしてお会いできて本当によかった。ご受賞(*3)おめでとうございます。

*3三宅監督の最新作『旅と日々』が、スイス ロカルノ国際映画祭で最優秀賞。その知らせが届いた翌々日に、本対談は行われた。

『旅と日々』は、つげ義春の『海辺の叙景』『ほんやら洞のべんさん』を原作に、主演にシム・ウンギョン、共演に堤真一、河合優実、髙田万作を迎える。2025年11月7日(金)より全国公開。©2025「旅と日々」製作委員会

三宅

ありがとうございます。子どもの頃から宇宙に興味があったので、今日を楽しみにしてきました。きっかけは小学生のときに見たニュースです。毛利衛さん、向井千秋さんがそれぞれスペースシャトルで宇宙に行かれた姿を見て、地球の外にも世界が広がっているんだなっていうことを実感して。あとは、当時観た映画『アポロ13』の影響も大きいです。特に心を動かされたのは、NASAの管制室でミッションに参加する人々の姿。彼らの仕事ぶりに僕はかっこよさを感じて、憧れを持ったんです。

吉川

宇宙飛行士に憧れる人は多いですが、三宅さんはそこで地上で支える人たちに心を動かされたわけですね。

三宅

そうなんです。人類の宇宙活動は、多くの人の協力によって成り立っていますよね。そのチームワークや知性の結集に強烈な憧れを抱いたんだと思います。『アポロ13』でも特に印象的だったのは、宇宙船内に丸い穴があいてしまう危機に直面したときに、手元にあるものを使って“丸い穴を四角いもので埋める”という無茶な課題を解決する場面。管制室の人たちが即席で方法を編み出して乗組員を救うんですが、それがもう超かっこいい!と。僕もああいう仕事がしたいと、いまだに思うんです。

吉川

私は普段、映画はあまり観ないのですが、『夜明けのすべて』と『ケイコ目を澄ませて』を拝見しました。どちらも非常に感動して心に残りました。最後は温かな雰囲気に包まれて。

三宅

ボクシングを題材にしたケイコまで観ていただいたんですか!

吉川

音の使い方がとても印象的で。周囲の人間の会話や、生活音やボクシングの音はあっても、いわゆるBGMがない。

三宅

ありがとうございます。ケイコでは聴覚障害のある主人公を描いているので、音には意識を注ぎました。

吉川

セリフのない場面でも、静けさの中で音への感覚が研ぎ澄まされるようでした。

生まれつきの聴覚障害と向き合いながらプロボクサーとなった小笠原恵子さんの生き方に着想を得て、三宅さんが物語を構想。監督・共同脚本を務めた『ケイコ 目を澄ませて』。©2022 映画「ケイコ 目を澄ませて」製作委員会/COMME DES CINÉMAS

三宅

そう捉えてくださって、本当にうれしいです。

吉川

『夜明けのすべて』では、移動式のプラネタリウムが登場します。劇中の最後にあるプラネタリウムの語りも、とても印象的でした。淡々と語る上白石萌音さん(演じる藤沢さん)の声が良かったんですが、あの語りも三宅さんが考えられたんでしょうか?

三宅

共同脚本の和田清人さんと一緒に書きました。上白石さんの声の素晴らしさがありますし、同時にその語りを聞く山添くんを演じる松村北斗さんや周りの人たちの表情によっても、言葉の響き方が変わってくると思うんです。その場の空気ごと伝わってくるのが良かったです。語りのテキストの参考にと、事前に色々と調べてみたんですが、宇宙を題材にした文学的な文章は数多くありますし、科学者が書いた文章にも意外なほど詩的な関心や刺激が含まれていて、そうしたものからも影響を受けました。また、『夜明けのすべて』は瀬尾まいこさんの小説が原作なので、その世界観を引き継いでいます。

『夜明けのすべて』は、生きづらさを抱えた男女が出会い、互いを理解し合いながら同志のような特別な関係を育んでいく過程が繊細に描かれている。プラネタリウムが舞台に加わることで、内面の揺らぎと宇宙の現象が静かに呼応し、物語の地平を広げている。2024年公開。Blu-ray & DVD発売中(バンダナムコフィルムワークス)。©瀬尾まいこ/2024「夜明けのすべて」製作委員会

吉川

私もああいう科学解説ができればいいなと。そう思いながら観ていました。

三宅

うれしいです!原作では藤沢さんと山添くんが働く会社は「栗田金属」なのですが、映画では「栗田科学」。そうした背景には、「夜明け」を希望の比喩だけに留めず、さまざまな意味を持ちうる「夜」を撮りたいと思ったからです。それで当時、たまたま「うべプラネタリウム」という宇部市にあるプラネタリウムを見たら、これはいい!と。そこの解説員の方が本当に上手で、まるで落語家のように、とても面白く天体の話をしてくださったんです。おそらく70歳前後の方だったと思うのですが、その語りには、若い頃から半世紀近く宇宙のニュースに触れ、天体観測を続けてきた人生の厚みのようなものが感じられて、とても魅力的で。そういう人間的な出会いがあったことも大きいですね。

三宅さんが着用しているジャンパーは、映画のために設定された栗田科学株式会社のもの。科学工作玩具や理科実験用機材を扱う栗田科学は、『夜明けのすべて』の主人公・藤沢さんと山添くんが日々を共にし、交流を深めていく職場でもある。

吉川

ちょうど今年の春の天文学会で、移動式のプラネタリウムを体験したんです。小さな空間の中に入ると世代を超えた人が集まっていて、プラネタリウム、あらためていいものだなと思っていたところでした。

三宅

いいですよね。それで実際に作品の中でもプラネタリウムを使うことになって、五藤光学(国内の天体望遠鏡専門メーカー)さんを訪ねました。僕もスタッフも「星座を覚える場」というイメージを持っていたんですが、担当の方は「プラネタリウムは、偽の夜空だからこそ想像力を育む場なんです」と話されていて。そのとき「映画と同じだ」と思ったんです。科学に門外漢の自分でも、映画で扱う科学的要素には正確さを求めますが、最終的な目的は想像力。人の思考や感覚をどれだけ広げられるかという点で、映画とプラネタリウムは共通している。それに気づけたことは、大きな意味がありました。

宇宙科学探査交流棟で、JAXA宇宙科学研究所の歩みを示す年表に目を向ける三宅さん。

吉川

おっしゃる通り、科学には想像力が必要です。

三宅

自分では直接見られないものを、さまざまな方法で“見える”ようにする。その点でも、科学と映画は似ているのかもしれません。吉川先生たちは小惑星イトカワの姿を「はやぶさ」を通じて捉えた。映画も同じで、発祥はフランスですが、もともとは身近な日常風景の記録から始まりました。やがてカメラマンが世界各地へ派遣され、日本を含むさまざまな国の映像を撮影してパリに持ち帰り、人々に紹介した。映画は旅の体験を持ち帰る営みとして広がっていったんです。「はやぶさ」といった探査機もまたカメラを携え、小惑星という未知の場所を記録する。映画と探査機は“カメラ”という点で結ばれていて、どちらもリサーチの営みだなって思いました。

危険と可能性。小惑星は両方を秘めた存在

三宅

今日、吉川先生にお話を伺った中でも印象的だったのは、太陽系に点在する小惑星を可視化した画像。これほど無数に存在しているという事実にまず驚いて。夜空を見上げると月や火星は肉眼で確認できますが、そのあいだの「空白」だと思っていた暗闇のなかに、実は無数の小惑星がある。そう想像すると、宇宙の姿が一変します。さらには「はやぶさ」や「はやぶさ2」が実際にそのひとつに到達したと知ると、これまで見えなかったものが確かに存在する。そう信じられる実感が湧いてきました。

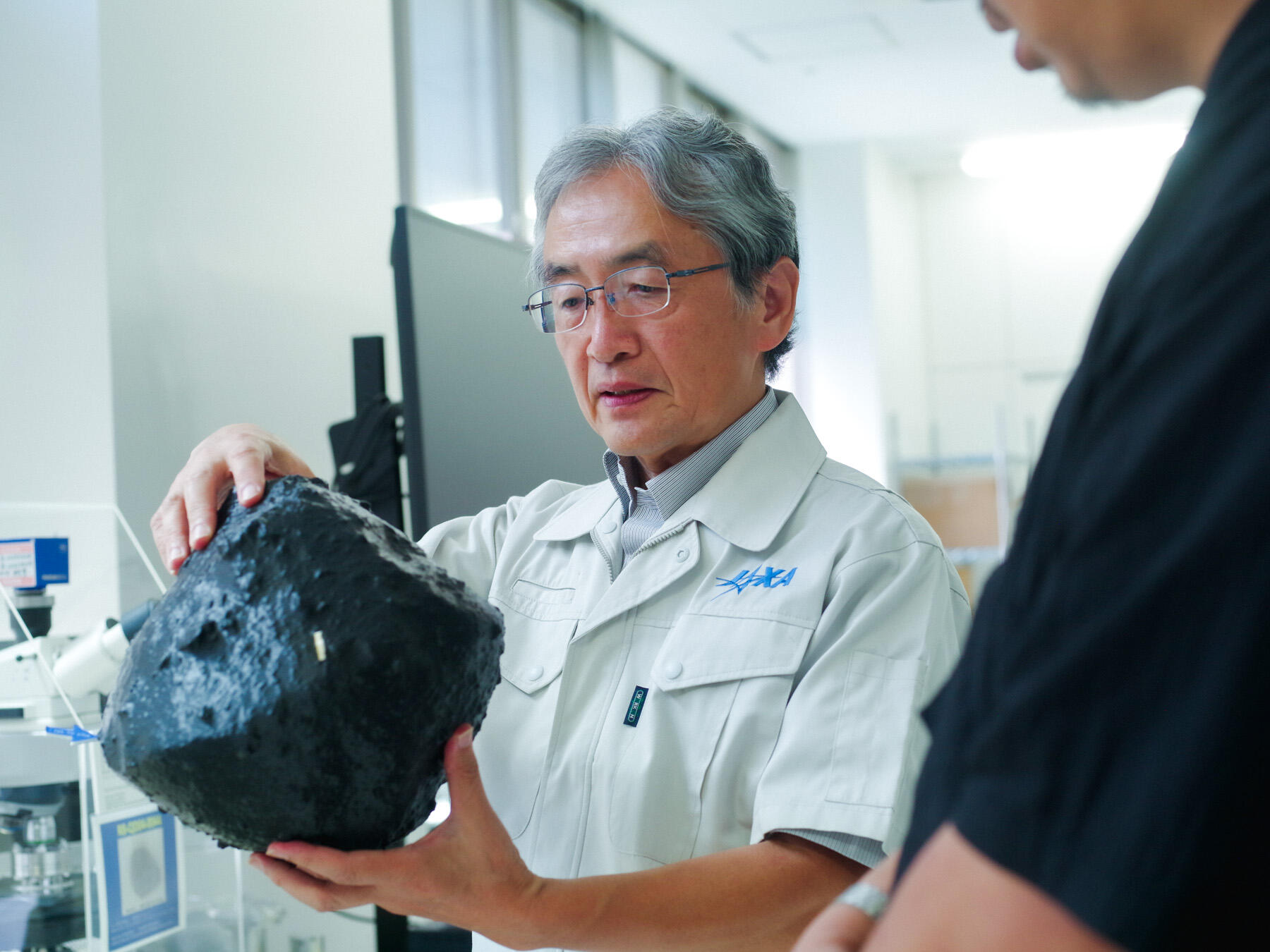

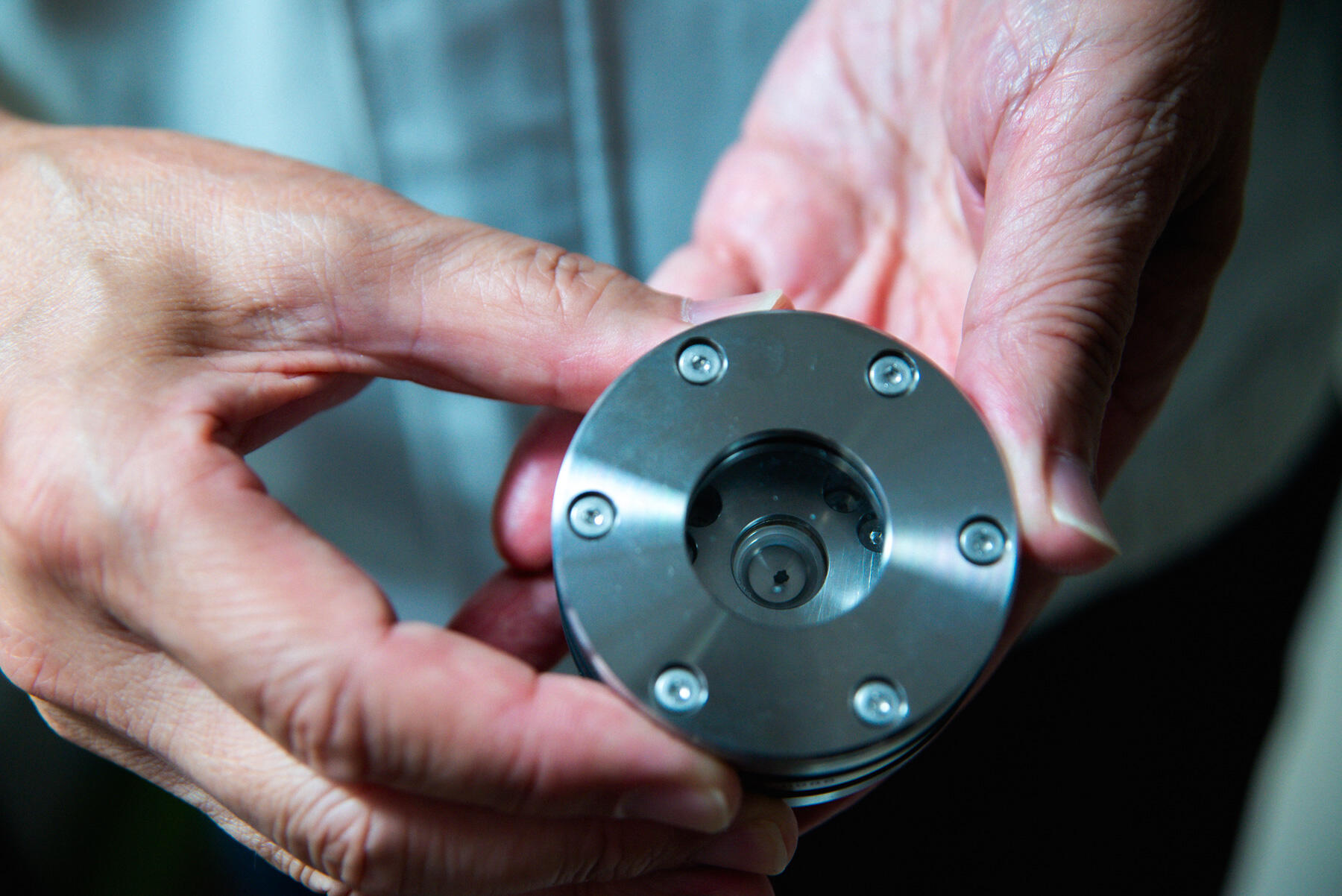

吉川が手にするのは、「はやぶさ2」が到着した小惑星リュウグウの模型。

吉川

地上からは見えない小惑星を見ようとすることには、二つの大きな意味があります。ひとつはお話の通り、地球に衝突すれば甚大な被害をもたらす存在であること。もうひとつは資源としての価値や科学的な知見です。「はやぶさ」が持ち帰ったイトカワの微粒子からは、太陽系で最初に誕生した天体の情報やその後の進化が明らかになりました。また、「はやぶさ2」が回収したリュウグウの試料からは、水を含む鉱物や多様な有機分子、アミノ酸までが見つかっています。それは生命の材料が宇宙から地球にもたらされた可能性を示す重要な成果です。つまり小惑星は地球に衝突すればリスクがありますが、同時に、未来を拓く可能性秘めた存在ということ。資源としての利用や、人が実際に探査して活用する道も開かれていくでしょう。

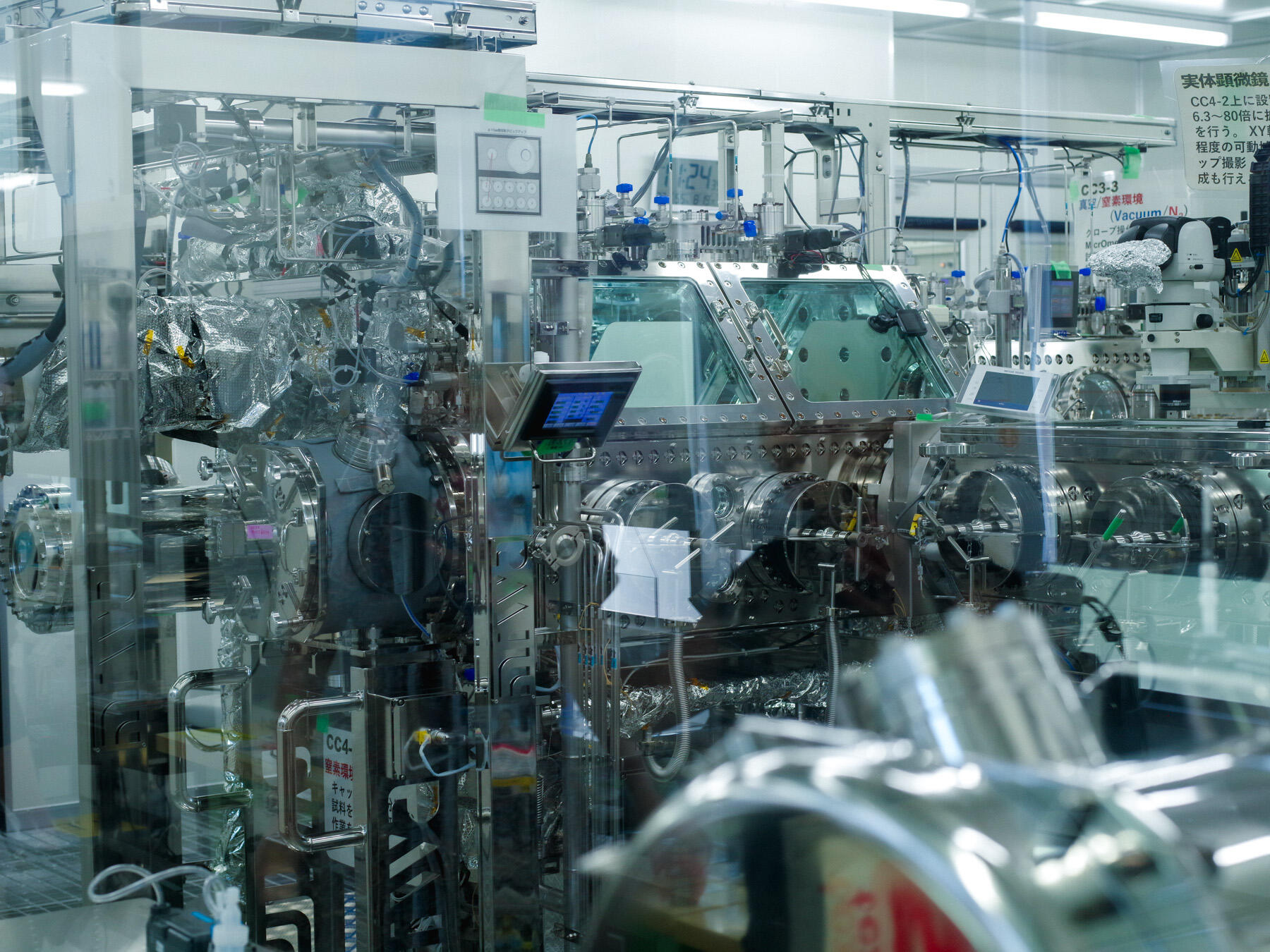

「はやぶさ2」が地球に持ち帰ったリュウグウ試料を受け入れるのは、地球外試料キュレーションセンターだ。リュウグウ試料は、地球の大気に触れることなく保管することのできる「チャンバ」と呼ばれる容器の中で厳重に管理されている。

三宅

人類はどこから来て、なぜここにいるのか。小惑星の発見は、46億年前の宇宙の姿にまで遡る根源的な問いに、科学的にアプローチする行為でもあると。今日は、過去と未来の両方にまたがる大きなスケールの時間軸に立っているような気がします。時間を含んだ4次元的な空間に身を置いているようで、自分がここに存在し、生きていること自体が不思議でたまらないです。

吉川

不思議や謎をJAXAは、日々の観測や研究の積み重ねの中で少しずつ確かめていくことになります。観測が進むと新たな謎が出てくるので研究テーマには困らないんですよ。

特殊な容器に密閉保管されている実物のリュウグウ粒子(容器中央の黒い粒)。大きさは約2.2ミリメートル。

三宅

その積み重ねの行為についても思い巡らせていました。プラネタリーディフェンスと聞くと「危機一髪!」のような地球防衛のイメージが浮かびましたが、でも実際のプラネタリーディフェンスは、JAXAのみなさんの日々の小さな積み重ねのなかにあることを実感しました。それは、僕が映画を撮る上でいつも意識していることにも通じます。映画は事件や出来事によるカタルシスを期待されるものですが、『夜明けのすべて』はむしろ「何も起きないように」と願う登場人物たちが、日々の積み重ねの中に小さな面白さを見つけようとするものです。現実の世界では「危機一髪!」はたまったものではないので、これからも、僕は日々の積み重ねにこそワクワクできるような面白さがあることを発見したいと思います。「普通の日」というのは、放っておいてもずっとそこにあり続けるものではなくて、実は多くの人の目に見えない仕事や働きかけに支えられている。そのことを改めて感じました。

地球を、宇宙を撮っている

三宅

映画を撮るという行為は、僕にとって自己表現というよりも、むしろ外からやってくるものを受け止める行為に近い。この感覚は、カメラという道具が持つ本質的な性質と深く結びついていると思います。画家にとって筆が手の延長であると仮定すると、それに比べて、僕にとってカメラは自分の延長ではありません。それはあくまで独立した「外側」の物質として存在しています。だからカメラは、自分の知覚を単に再現したり、代替したりするものではなく、むしろ視点そのものを変容させる触媒となります。肉眼や身体感覚から一歩身を引き、客観的な距離を保ちながら世界を観察することーこの独特な距離感を可能にするのがカメラであり、ひいては映画という芸術形式の魅力だと思っています。

『旅と日々』夏のシーンの撮影オフショット。©2025「旅と日々」製作委員会

吉川

観察という意味では、科学もまさに観察の営みです。そして科学者がもっとも大切にしているのは「事実」です。地上の望遠鏡から小惑星を見れば、ただの点にしか見えないので、詳しく知るには近づいて観察するしかありません。そのために技術を開発し、探査機を送り込むんです。そして探査機が実際に接近して写真を送ってきたときには、本当にゾクッとする瞬間があります。

三宅

その写真は、吉川先生が初めて目にするときはどう現れるんですか?いきなりパッと映るのか、それとも少しずつデータが積み上がっていくのか。隣の部屋で「吉川先生、データができました!」と呼ばれるような感じなんでしょうか。

吉川

後者の方ですね。

三宅

うわぁ!その瞬間は想像しただけで鳥肌が立ちますね。

小惑星探査機「はやぶさ」が実際に撮影したイトカワの+90度面。

吉川

とりわけ2005年に撮影されたイトカワの写真は衝撃的でした。それまで小惑星といえば、いびつでも表面はクレーターに覆われていて、比較的平らな部分が多いと考えられていた。だから「そこに着陸して試料を持ち帰ればいい」と思っていたんです。しかし実際に行ってみると、目の前に広がっていたのは岩塊がごろごろと積み重なる、想像を超えた凸凹の風景でした。あの驚きは忘れられません。「本物を見なければわからない。実際に行かなければ理解できない」ということを痛感しました。

三宅

吉川先生ご自身も、実際にイトカワに行ってみたいと思われますか?

吉川

行ってみたいですね。科学的な意義はすでに十分果たしてきたので、個人としては純粋にイトカワを身体で感じてみたい。何度も写真を見返してきましたが、それでも「実際に立ってみたい」という思いは本当に強い。やっぱりイトカワは......特別ですね。

イトカワの模型が並ぶ吉川研究室。

三宅

いいですね! そんな言葉を聞けただけでも、今日伺ってよかったなあと思います。

吉川

ただ、実際に行くと重力はほとんどありません。表面に立ってもふわふわ浮いてしまうし、少しでもジャンプすればそのまま脱出してしまうほど弱い重力なんです。直径はわずか500メートル、短いところでは200メートルしかない。だから歩けばすぐ一周できてしまう。そういうスケール感なんです。

三宅

それは想像を超えた世界ですね。吉川先生の視点を通したら世界はどう見えるんだろう。その一端でも垣間見ることができれば、すごくおもしろくて楽しいです。お話をお聞きしながら、自分のなかにある宇宙への憧れや科学への好奇心、同時に、それらと表裏一体であったコンプレックスのようなものが溶けていったような気がします。科学の厳密さに対して感じていた恐れも、日常の自然な延長として受け止められるなら、専門家でなくても決してそれを拒む必要はない。そんな安心感すら覚えました。なんというか、この対談を経て、地球は大丈夫だなと。不思議な確信を覚えています。

吉川

三宅さんは、そうやって他者の目を想像する視点と、映画監督として背負わざるを得ない立場や責任。その両方をどう意識しながら作品を作っているんでしょうか。

『旅と日々』夏のシーンの撮影オフショット。©2025「旅と日々」製作委員会

三宅

そうですね、そもそも映画の場合は「監督」という肩書きが不平等な権力構造を生み出してしまうものです。カメラの前に立つ人とその外側にいる人――映るか映らないかの時点で関係はすでに対等ではあり得ませんし。不均衡さにどう向き合いながら集団芸術を作るか、その制作過程自体を一つの社会実験として捉えれば、その責任を引き受けるのも監督の仕事の面白さだし、自分が考え抜くべき点だと思っています。例えば、目の前で人が泣いているとき、その瞬間に躊躇なくカメラを向ける人もいれば、強い意志でカメラを下に降ろす人もいる。どちらが正義かという問題ではなく、その時々の関係性や状況が複雑に絡み合って決まるものです。それが生理的な反応に基づくものなのか、倫理的な判断によるものなのかも、しばしば曖昧な境界線上に存在します。それを一概に言葉にしてしまえば、たちまちルールのように硬直してしまいます。しかし実際の現場では、もっと流動的で有機的な判断が求められる。この揺らぎや躊躇を私たちに気づかせてくれるのが、まさに映画であり、監督という仕事かもしれません。カメラという道具をうまく使えば、思いがけない豊かな瞬間を生み、幸せな時間や共同体を作り出すこともできますし、使い方を間違えると、本意ではないものに映画が役立ってしまう怖さもあります。僕はこのカメラをどう使うか、どうコミュニケーションに媒体として機能させるかということを意識しながら、映画を撮っているかもしれません。

『旅と日々』冬のシーンの撮影オフショット。©2025「旅と日々」製作委員会

吉川

どう使うか、何に役立てられるのかという緊張感は、科学技術にも常について回ります。少しSF的な話になりますが、プラネタリーディフェンスは小惑星衝突を避けるための技術体系として、国連の枠組みのもとで各国が議論を重ねています。しかしながら、小惑星の軌道を人為的に制御できるということは、その技術的可能性の裏面として、意図的な衝突をも引き起こし得るということです。このような破壊的応用に決してならないために、純粋に地球を守るための営みとして、この技術を国際社会全体で共有し続けることが、私たちに課せられた不可避の緊張感であり責務でもあります。今日は、三宅さんとこのような対話ができて、ますます新作の『旅と日々』を観るのが楽しみになりました。作品からさらなる洞察を得られることを期待しています。

『旅と日々』撮影風景©2025「旅と日々」製作委員会

三宅

ぜひご覧いただけたら。約90分の作品の時間軸の中で、夏と冬の撮影を重ねています。高速で季節が巡る、回転する天体を訪れるような感覚で、ちょっとした旅に出かける映画だと受け取っていただけたら(笑)。大げさに言ってしまうと、映画というのは、どこを撮っても、どこで撮っても、地球を、宇宙を撮っているのだと思います。

Profile

映画監督

三宅唱 MIYAKE Sho

北海道出身。『きみの鳥はうたえる』(2018)、『ケイコ 目を澄ませて』(2022)、『夜明けのすべて』(2024)などで国内外から高い評価を受ける。新作『旅と日々』がロカルノ国際映画祭インターナショナル・コンペティション部門で金豹賞とヤング審査員賞特別賞を受賞。アウトドア活動に憧れるインドア派。

JAXA宇宙科学研究所准教授

JAXAプラネタリーディフェンスチーム長

吉川真 YOSHIKAWA Makoto

栃木県栃木市出身。専門は天体力学。通信総合研究所(現情報通信研究機構)に勤めた後、宇宙科学研究所に異動し、太陽系探査やプラネタリーディフェンスに携わる。2018年にThe Nature's 10の一人に選出された。以前は山登りをしていたが、最近は自己流でフルートや尺八を吹いている。

撮影:山本恭平

構成・文:水島七恵

著作権表記のない画像は全て©JAXAです。