When Space and Sky Become Part of Everyday Life

When Space and Sky Become Part of Everyday Life

特別だった空と宇宙が、日常になるとき

山川理事長が語る“3年と100年”

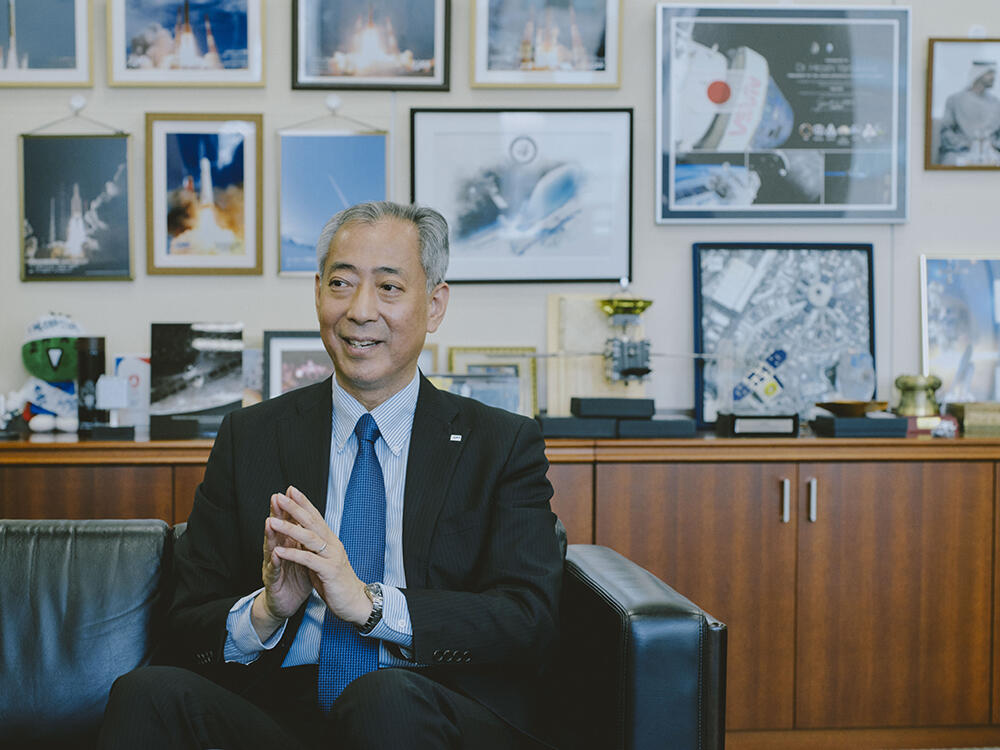

7年間の任期を経て、2025年4月から引き続き理事長としてJAXAの舵を取る山川宏氏。探査機の軌道設計やミッションデザインに携わるエンジニアとしての出発点から、大学での教育、宇宙政策の中枢を経て、再び実行機関であるJAXAへ。そんな歩みを重ねてきた山川理事長はいま、どんな想いでJAXAという組織を率いているのか。原点であるエンジニアとしての視点も交えながら話を伺った。

JAXA理事長の仕事は、人と人をつなぐこと

—理事長続投の知らせが届いたとき、どんなお気持ちでしたか?

驚きました。ただ、7年とこれからの3年を合わせてちょうど10年。ひとつの区切りとしても妥当な期間かもしれないと、今では感じています。今回は「継続」というかたちでもありますので、7年前の就任時と比べて、外部との関係性も築きやすくなっている実感があります。私自身も他機関の方々のことをよく理解していますし、相手側にとっても、JAXAが目指す方向性に大きなぶれがないという安心感があるように思います。そうした意味でも、これまで以上にサステナブルな関係性を育んでいけることを期待しています。

—ご自身では「JAXA理事長」という職務の本質をどんなところに感じていらっしゃいますか?

人と人をつなぐことだと思っています。JAXAだけでできることには限界があるので、産業界、行政、大学、海外パートナーなどと協力しながら、仲間を増やしていくこと。そうした橋渡しが、理事長としての一番の仕事だと思っています。

—外から見たとき、JAXAならではの強みや特徴は、どこにあると感じていますか?

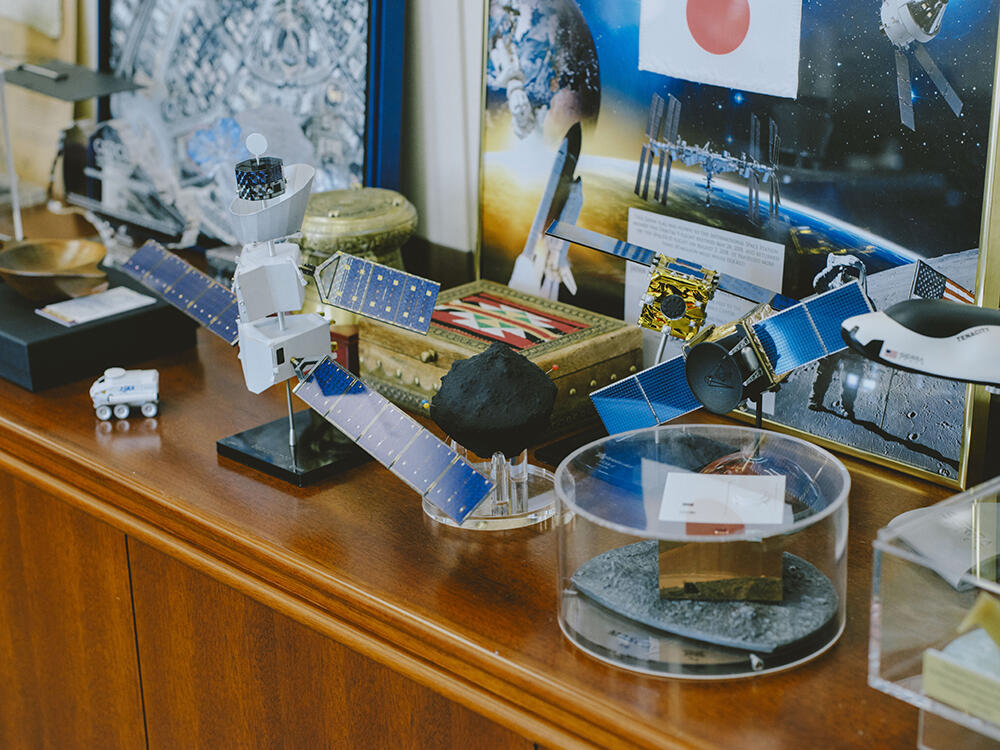

日本の宇宙開発は1955年に始まり、すでに70年近い歴史があります。その中で、日本は世界で4番目に自国のロケットで自国の人工衛星を打上げた国として、着実に実績を積み重ねてきました。たとえば、「はやぶさ」や「はやぶさ2」のように、小惑星から試料を持ち帰る「サンプルリターン」分野では世界をリード。さらに宇宙科学、宇宙探査、有人活動、地球観測、航空までカバーし、ロケットや衛星も自前で開発できる"全部そろっている"体制を持つ、世界でも珍しい宇宙機関です。しかも、国際協力や産官学連携において、日本らしい繊細な配慮を大切にしている。その丁寧さも、JAXAの大きな強みだと思います。

—JAXA理事長として、言葉を選ぶ際に意識されていることはありますか?

自分がどんな立場にいて、どんな役割を担っているのか。そして、その立場からどんな言葉を届けるべきかについては、いつも意識していることだと思います。これまで、エンジニア、教育者、政策をつくる側、今のように実行する立場として、宇宙にさまざまな角度から関わってきたので、立場が変われば、見える景色も、口にするべき言葉も変わってくることを身に染みて実感しています。加えてかつて自分が"相手側"だった場面もたくさんありましたから、相手の気持ちや背景を想像することも忘れないようにしています。

エンジニアから、理事長になるまで

—山川理事長は大学で宇宙工学を学び、研究者としてのキャリアを宇宙科学研究所(ISAS)でスタートされています。

中学生の頃から天体そのものよりも、それを観測するための道具や、どうやってそこにたどり着くかという手段や計画を考えることに興味がありました。その意識の延長で、大学では宇宙工学を学びました。ISASでは「軌道工学」を専門とするエンジニアとして、たとえば地球から月に探査機を送るとき、どの軌道をたどれば最も効率的か。そうした軌道を設計するところからスタートしました。その後、「その軌道を実現するにはどんなロケットや衛星が必要か」「月に到着したあと何をするか」といったように、対象がミッション全体へと広がっていきます。この一連の設計を総称して「ミッションデザイン」と呼ぶので、突き詰めていくと、自分は"デザイン屋"だと言ってもいいかもしれません。

—宇宙は、数式がきれいに当てはまる世界ですね。ゆえに探査機も計算通りの軌道をたどっていきます。

その通りです。計算通りに人工衛星や探査機が実際に動く。たとえば、「何月何日の何時に、どこを通って、どの方向へ進むか」といったことが、ぴたりと一致します。それも、高校生が習うニュートンの法則ひとつで説明できてしまうんです。宇宙が、あの公式通りに動いているんですよ。これは本当の話です。一応、その専門家なので(笑)。それに比べて地球環境や深海の方が、よほど複雑でミステリアスだと感じますね。

—計算通りに動く。そこに秩序や美しさを感じてしまいます。

その感覚を持っているのは素晴らしいことです。私は数学者ではありませんが、「美しい数式」に通じる感覚は理解できます。シンプルで、すべてを包み込むような構造。軌道設計もそうですし、ミッション全体や衛星のフォルムにも、宇宙の理と響き合う美しさを感じることがあります。

—ISASでは小惑星探査機「はやぶさ」などの開発・運用に関わり、水星磁気圏探査機「みお」では初期のプロジェクト・マネージャも務められましたが、40歳を迎える頃に大きな転機があったそうですね。

13年ほどロケットや衛星の開発に打ち込み、「やりきった」という手応えを感じていました。加えて海外の研究者が何度も職場を変えながら専門性を広げていく姿を見て、「一つの場所にとどまっているだけでは視野も人生の幅も広がらないかもしれない」と思うようになったんです。それで、40歳のときに京都大学へ移り、教授として新たな一歩を踏み出しました。その判断が今につながっているのは間違いありません。

—京都大学では、外からJAXAを見つめる時間にもなりましたね。

ちょうどJAXAが三つの前身機関から統合された直後で、組織としての形を模索していた時期でした。だからこそ、「今は外から応援する方がいい」と思ったんです。大学では教育や研究を続けながら、日本の宇宙開発の意義を発信していたところ、内閣官房の宇宙開発戦略本部から「そこまで言うなら、中に入ってやってみてはどうか」と声がかかり、約2年間、政策立案側の一員として関わることになりました。その後も、宇宙政策委員会の委員として、大学の仕事と並行しながら政策づくりに携わってきました。そして今、再び実行機関であるJAXAに戻り、現在に至ります。

JAXAがなくなる未来? 100年後の宇宙航空開発

—今号で100号を迎えた『JAXA's』です。100にちなみ、山川理事長は100年後の宇宙・航空分野の未来について、どのような姿を思い描きますか?

少しひねった答え方になりますが、100年後にはJAXAという組織は存在していないでしょう。これは職員にもよく話していることですが、たとえば「自動車研究開発機構」という組織は、今の社会にはありませんよね。それは、自動車という産業がすでに社会に浸透し、放っておいても成長していくほど成熟したからです。同じように、いま宇宙航空研究開発機構(JAXA)という硬い名前の組織があるのは、宇宙や航空という分野がまだ発展の途上にあり、支援や推進の手が必要だからです。でも、100年後には宇宙や航空が社会に完全に溶け込み、特別な存在ではなくなっている。そんな未来を私は望んでいます。

—技術や社会の進展にともなって、「宇宙」「航空」といった言葉そのものの意味や使われ方も、変わっていきそうですね。

100年後にはそうした言葉も、特別に語られるものではなくなっているでしょう。たとえば、いま話題の「AI」や「量子」といった言葉も、実は私が学生の頃からすでに存在していました。現在は、ちょうど3回目くらいの"波"が来ている感覚です。やがて、コンピュータや半導体のように特別視されることのない、ごく当たり前の技術になっていくはずです。実際、「コンピュータ」という言葉自体が、少し古びた響きを持ち始めていますよね。同じように宇宙や航空という言葉も、より自然で日常的なものとなり、もしかするとまったく別の概念に置き換えられているかもしれません。

—100年後の宇宙と空は、誰もが当たり前のように何かをしている場所になっていると。

たとえば「宇宙トイレの使い心地が悪い」といった、日常の悩みのひとつとして語られるようになっている。そんな未来が本当にやってくると、私は信じています。実際、今のJAXAという職場では、火星や木星といった言葉が日常会話の中でごく当たり前に飛び交っています。外から見るとちょっと不思議に映るかもしれませんが、私たちにとってはそれが日常です。そういう意味で私は今、JAXAという組織を「できるだけ早く必要のないものにする」ことを目指して取り組んでいるのかもしれません。宇宙が、ごく普通の生活の中の一場面となる、“つまらないくらい日常”の未来が、きっとやってきます。

宇宙とは、“multifaceted”

—理事長として新たな任期に入った今、この3年間でJAXAをどのような姿にしていきたいとお考えですか?

一番の根っこにあるのは、「JAXAが日本を元気にする組織であってほしい」という思いです。少しあらたまった言い方をすれば、日本の社会や経済を含めた"国益"にしっかり貢献できる存在であること。JAXAは日本全体のためにある組織ですから、その意識を職員一人ひとりが持つことがとても大切だと考えています。そして、組織が力を発揮するためには、まず中で働く人たちが元気であること。いきいきと仕事に取り組める空気をどうつくるかが、JAXAの力を引き出す土台になります。同時に、JAXAが何かを実行しようとするとき、それは単独ではできません。社会全体の動きや政策とのバランスを見ながら、「今、何をすべきか」を現実的に見極め、着実に前に進んでいく。その調整は難しさもありますが、大きなやりがいでもあると感じています。

—その調整や対話の積み重ねが、社会にとっての意義をかたちづくり、最終的には国民全体のものとして育てていく必要がある。JAXAが担うそのスケールの大きさを実感しています。

そうですね。二、三十年前であれば、自分の口から自然と出ることはなかったであろう「日本国民のため」「経済のため」といった言葉を、今ではごく当たり前のように使うようになりました。それだけ、JAXAの取り組みが社会のさまざまな領域と密接に関わっていることを日々実感しているからです。たとえば、現在JAXAでは八機の地球観測衛星を運用していますが、重要なのは衛星そのものではなく、そこから得られるデータです。安全保障への貢献、災害対応、農業・漁業への応用、地球環境の保全など、得られた情報は私たちの暮らしや社会、産業と直接つながっています。ロケットや衛星は、そうした価値を生み出すための手段にすぎません。JAXAはこれまで、そうした知見や技術を着実に蓄積し、多様な専門性を持つ人材が集う場として機能してきました。惑星探査や宇宙物理といった純粋な科学的探究とは異なるアプローチではありますが、いずれも宇宙航空分野の多面的な意義を支える、欠かすことのできない柱です。このように、宇宙航空は安全保障から自然環境の保護、そして宇宙探査による人類の知の拡張に至るまで、さまざまな領域に貢献しうる存在です。だからこそ、その広がりと可能性をいかに言葉にし、社会に伝えていくか。それが、今の私にとっての大きな課題だと感じています。

—おっしゃるように、宇宙も航空も、決して一義的に捉えられる対象ではありません。

その通りです。たとえば「宇宙」と聞いて思い浮かべるイメージは、人によってまったく異なりますよね。今ここにいる6人に「宇宙とは何か」と尋ねても、宇宙飛行士の姿を思い描く人もいれば、月や火星の風景を想像する人もいるでしょう。あるいは、国際情勢や安全保障の観点から語る人もいるかもしれません。それほどに、「宇宙」という言葉は多面的で、豊かな意味を内包しています。だからこそ、宇宙について語るときには、まず相手がどの「宇宙」を思い描いているのかを探るところから始めます。その人が立っている入り口を見極め、そこから少しずつ視野を広げていく。そして私は、その一面だけを取り出して語るのではなく、宇宙が持つ多様な側面すべてを伝えたい。たとえば、イーロン・マスク氏のように「火星を目指す」と真剣に考えている人がいたら、「これとこれを乗り越えなければなりませんね」という現実的な話をすると同時に、「私たちが立っている地球の足元にも、同じくらい大切なことがありますよね」という視点も添えるようにしています。英語で言えば、"multifaceted"という言葉が近いでしょうか。海外の方と話すときにもよく使います。「宇宙は決して一面だけの狭い話ではありません」と、さまざまな角度からお話ししたくなるんです。

Not Today

今日はその日じゃない

—日々、重責を担われている山川理事長にとって、気分転換の手段は何でしょうか?

もともとの趣味でいうと、バレーボールですね。観るのもプレーするのも、どちらも大好きでした。中学1年生から30歳くらいまで、ずっとバレーボールを続けていたんです。15年ほど前、ある新聞の取材を受けたときにも同じ質問をされたんですが、相手はきっと宇宙についての話を引き出したかったと思うんです。でも私はバレーボールの話をして(笑)。あまりに好きすぎて「寝るときも枕元にボールを置いていた」という話を語ったんですが、ちゃんと記事として載せていただいて、うれしかったです。というぐらいバレーボールが好きでいくらでも話ができてしまうので、ちょっとこの辺りで止めておきます(笑)。

—今は、バレーボールはもうプレーはされていないんですね。

31歳のときに、体育館で試合中に腰を痛めてしまって、それがきっかけで引退しました。その後は山登りにハマったんです。といっても、トレッキング程度の軽いものですけど。ちなみに山登りをする人は、理系の人が多いんですよ。

—理系が多い。初めて聞きました。

これは私の推測ですが、理系の人は「人から離れたい」気持ちがどこかであるんじゃないでしょうか。もちろん、私も人付き合いが苦手ではありませんが、「一人になりたい」と思う瞬間はやっぱりあります。そして、その頻度が高いのが理系の人たち。これは自分の実感としても言えますね。そんなふうに山を楽しんでいたんですが、理事長になってからは一度も行っていません。やはり責任のある立場ですし、絶対に怪我はできませんから。なので、この7年間は好きなことを封印してきました。今年の3月、「もうすぐ行けるかもしれない」と一瞬思ったんですが......あと3年は行きません。絶対に。その代わり、散歩が趣味です。よく妻と都内を水平方向に歩いて気分転換しています。

—もし今、理事長ご自身がエンジニアとして軌道設計に取り組むとしたら、「この星に探査機を送りたい」と思う天体はありますか?

今ですか? 実はちょっとアイデアはあるんです。でも、それをお話しするのは、今日はやめておきましょうか(笑)。

—アイディアを温めていらっしゃるということでしょうか?

そうですね。頭の中でいろいろと考えることはあります。でも理事長という立場では、たとえ良いアイデアであっても、「これはどうですか?」と気軽に提案するわけにはいきません。場合によっては現場を混乱させてしまうことにもなりますから。映画『トップガン マーヴェリック』はご覧になりましたか? 劇中に「Not Today(今日はその日じゃない)」という台詞が出てきますが、まさに「Not Today」です。あくまで、いちエンジニアとしての思考として持っているという感じで、いつかその日が来たら、オープンにしますね。

Profile

JAXA 理事長・宇宙工学者 山川 宏 YAMAKAWA Hiroshi

元軌道工学研究者。ISASにて再使用型ロケット実験機RVT、M-Vロケット、小惑星探査機「はやぶさ」、bepi colombo水星探査機「みお」に従事。京都大学教授、内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長、内閣府宇宙政策委員会委員を経てJAXA理事長。30歳までバレーボールに熱中。

撮影:表 萌々花 取材・文:水島七恵

著作権表記のない画像は全て©JAXAです。