To a More Distant Universe.

より遠い宇宙へ。

MMXが拓くJAXAの宇宙探査

To a More Distant Universe.

JAXA's Space Exploration Pioneer is MMX.

これからJAXAが到達を目指す天体──火星衛星。火星衛星探査計画MMXでは、フォボスとダイモスに向かい、そのうちフォボスに着陸して、砂(サンプル)を採取。地球へ持ち帰ることを目指す。その野心的な挑戦について、プロジェクトマネージャ・川勝康弘が語った。

――

まず、火星衛星探査計画MMX の概要について教えていただけますか?

川勝

MMXは、2020年に「はやぶさ2」が成し遂げたサンプルリターン──目標天体に向かい、その表面の砂や岩石(サンプル)を採取して地球に持ち帰るという探査を、今度は火星衛星で実現しようというミッションです。地球と火星衛星の間を約5年かけて往還し、火星衛星フォボスから10g以上のサンプルを採取して持ち帰ることを目標としています。

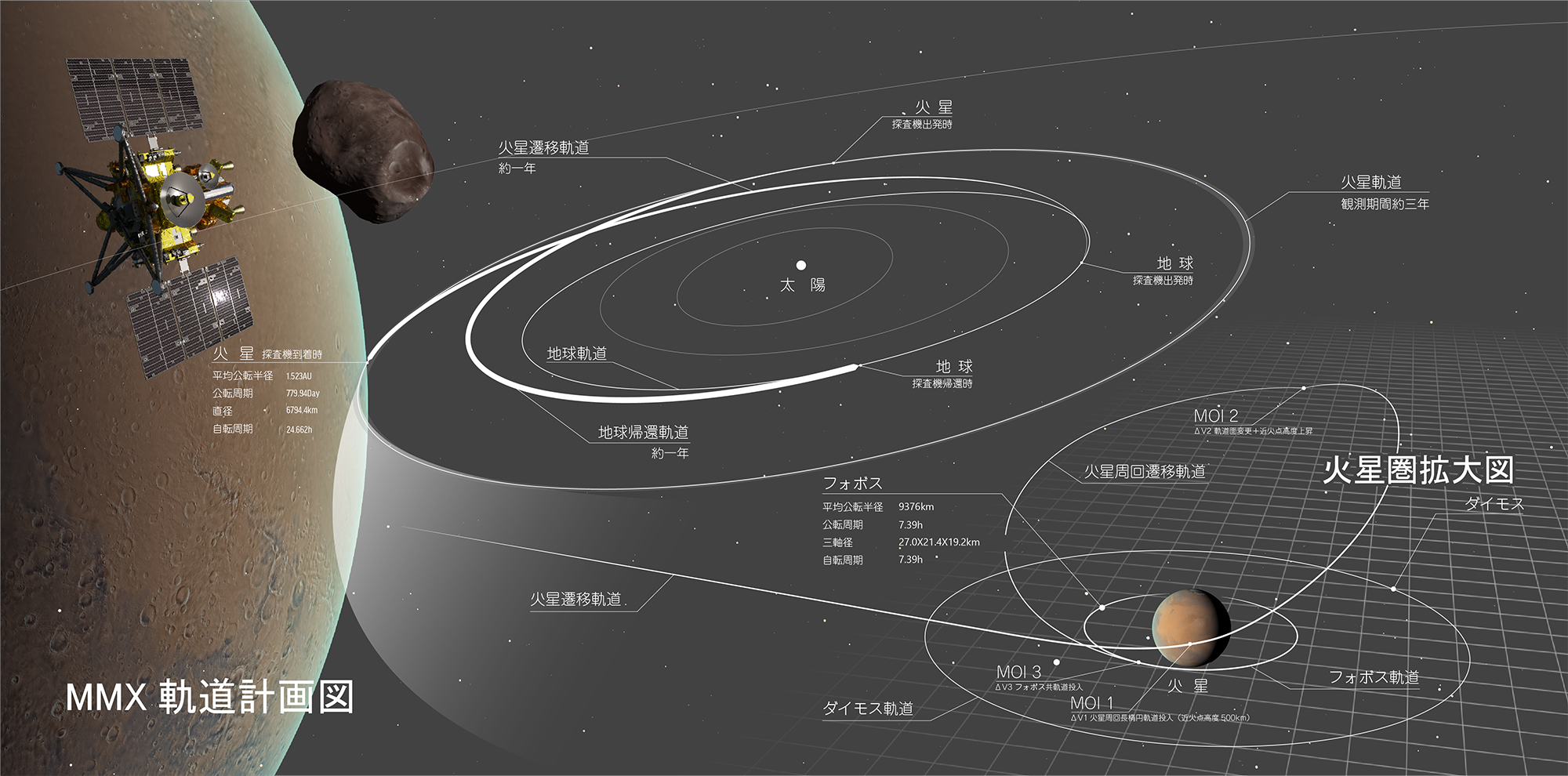

探査機がたどる軌道。1年をかけて地球から火星に向かい、約3年フォボスの周りに滞在したのち、また1年をかけて地球に帰還する。フォボスには3年間の滞在のうち、2回の着陸が予定されている。

――

今回は、なぜ火星衛星を目標としたのでしょうか?

川勝

まず火星は、「十の謎を解くと、さらに百の謎が現れる」と言われるほど、謎と可能性に満ちた惑星です。非常に薄い大気を持ち、かつて水が流れていた痕跡も見つかっています。生命が存在する可能性も示唆されており、惑星科学者にとってとても魅力的な惑星です。

その衛星であるフォボスとダイモスは、直径20km前後の非常に小さな星ですが、火星から舞い上がった星の砂(レゴリス)が降り積もっており、水や有機物の痕跡が存在すると考えられています。このレゴリスをサンプルとして持ち帰ることで、火星圏(火星、フォボス、ダイモス)の進化の過程を明らかにし、太陽系の惑星形成の謎に近づくことができるようになります。さらに、近年では火星衛星を、人類が火星に向かう際の拠点とする案も議論されています。

フォボスもダイモスも、「太陽系で最も重要な未踏峰」とも称されるほど、科学的・探査的価値の高い天体なんです。

――

探査機の開発の際に、苦労した点はありますか?

川勝

開発の中で最も難しかったひとつは、「限られた推進薬で、地球と火星を往復できるようなコンパクトな探査機をいかにつくるか」という課題でした。

地球を飛び立ち、火星衛星まで到達。そのうちのフォボスに着陸して、その表面から砂(サンプル)を採取し、地球へ持ち帰る「サンプルリターン」に挑む。探査機が辿るこの長い旅路には、多くのエネルギー(推進薬)が必要になります。しかしこれまでの探査機や人工衛星と同じ設計では、探査機全体が重くなりすぎるため、我々のロケットで打ち上げることができません。この「重さ」をどうクリアするか。検討の末、探査機を「往路モジュール」「探査モジュール」「復路モジュール」の3つの部分に分けるという設計にたどり着きました。

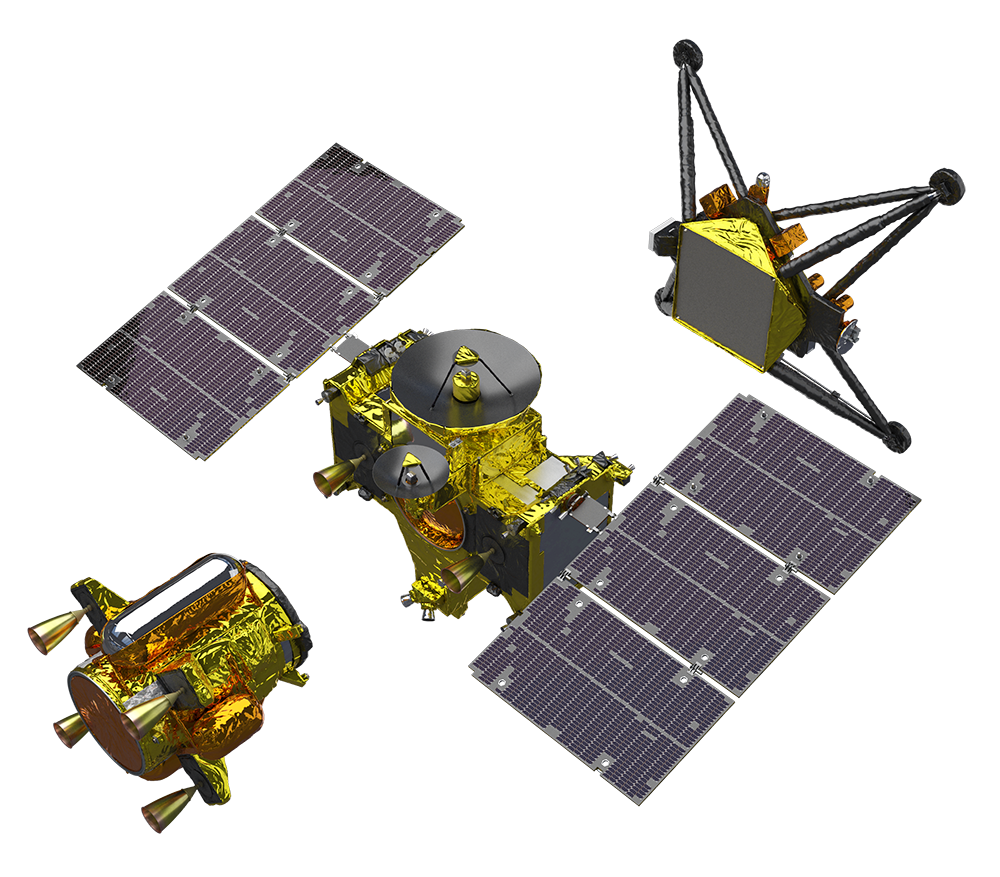

3つのモジュールの分解図。右上「探査モジュール」には、クッション性に優れた4つの脚が搭載されている。地球の1,000分の1ほどの重力しかない微小重力天体フォボスに、安全に着陸するためのもの。

火星衛星までの往路では、「往路モジュール」の推進薬だけを使用します。そしてフォボスに到着したら、その部分を切り離します。次に、観測機器やフォボスに着陸するための脚が搭載された「探査モジュール」が、フォボス周辺での探査や観測を担います。そしてこちらも任務を終えた後は火星を出るタイミングで切り離し、最後に残る「復路モジュール」だけで地球に帰還します。こうしてミッションのフェーズごとに不要部分を切り離すことで、エネルギーを最小限に抑えることができました。

ロケットでは段階ごとに不要になった部分を切り離していく設計が当たり前ですが、探査機でこのような分割した構造を取り入れるのは初めての挑戦。2015年から議論を重ね、ようやくたどり着いた設計です。いま振り返ると、「こうするしかなかった」と思えるくらい、必然性のあるものになりました。

――

探査機の設計は、ほとんどゼロから生み出していったのですね。

川勝

はい。これまでの知見が通用しない探査機の設計に挑戦できたことは、とても貴重で有意義な経験でした。一緒に取り組むエンジニアたちもおそらく同じではないかと思いますが、私は特に、難題が立ちはだかると「なるほど、そう来たか!」と腕まくりしたくなる性分なんです(笑)。

今回の設計の最中も「このままだと何百キロも重量オーバーしてしまう」という局面が何度かありました。そんなとき、むしろ燃えてくるんです。その都度、JAXA内の開発メンバーや、探査機自体のシステム設計や製造、また地球帰還までの運用技術を支援する三菱電機さんと協力し、いくつもの課題を乗り越えていく。その過程にやりがいを感じていました。

――

火星衛星のサンプルリターンは、JAXAにとって更なる深宇宙への挑戦でもあります。川勝先生にとって、遠い宇宙を探査することの意義とは何でしょう?

川勝

JAXAの「X」は、「探査(Exploration)」を意味しています。そしてMMXの「X」も、同じく探査を指しています。MMXはまさに、JAXAの探査活動を象徴するミッションのひとつだと思っています。

現在、MMXは宇宙科学研究所が中心となって進めていますが、2020年に開発が始まった頃には、もともと国際宇宙探査センターという部門で開発を進めてきました。そして打ち上げには、輸送部門が懸命に開発を進めてきた、日本でいちばんの能力を持つH3ロケットを使用します。また探査機の開発においては、基礎研究を担う研究開発部門の協力があり、地球観測衛星を運用している第一宇宙技術部門の方たちからも、さまざまなアドバイスをもらいました。

JAXAがこれまでの数多くのミッションで培ってきた技術や経験、そして今のJAXAを支える多くの人たちの力が集まって、MMXは成り立っています。こうしてみんなが集まり力を貸してくれるのは、やはり「遠い宇宙に挑む」という使命と、挑戦しがいのある課題が、みんなを熱くさせるからではないかと思います。

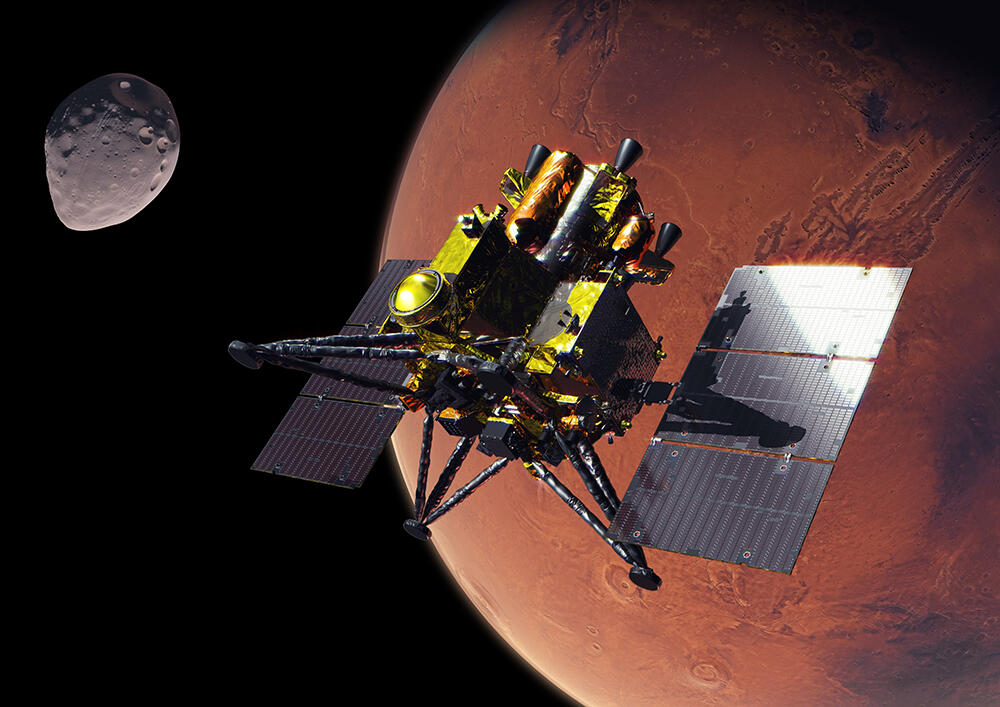

MMX探査機が火星圏に向かうイメージ図。左側に写っている天体が、MMXの目標である火星衛星フォボス。

「日本はこんなすごいことをしているんだ」とか、もっと広く言えば「人類って、ここまでできるんだ」と、そんなふうに感じてもらえることに、誰かの人生を少しでも豊かにできる力があると思います。宇宙の仕事には、そんな可能性があると思うのです。

MMXは、そうした可能性を持つミッションの一つと言えます。だからこそ、JAXA全体を背負うような気持で、日々このミッションに向き合っています。

Profile

火星衛星探査計画

MMXプロジェクトマネージャ・宇宙工学研究者川勝康弘 KAWAKATSU

Yasuhiro

1997年NASDA入社。2003年JAXA発足時からISASに所属。月探査衛星「かぐや」の開発を皮切りに探査機の計画・開発・運用に従事。2015年の検討開始以来、MMXの開発チームを率いる。趣味は読書(聴書)、家事、早朝/週末の運動。

写真:田上浩一 文:熊谷麻那

著作権表記のない画像は全て©JAXAです。