ユーザの位置や時刻をもっと正確に

準天頂衛星システム「みちびき」6号機軌道へ

準天頂衛星システム「みちびき」6号機軌道へ

2025年2月2日、H3ロケット5号機によって

「みちびき6号機」が打上げられた。

日本版GPSとも呼ばれるこの「みちびき」の役割は、

「より高精度で安定した衛星測位サービスを実現すること」。

これを実現するべく、「みちびき5号機、6号機、7号機」に

向けて「高精度測位システム-ASNAV」を新たにJAXAが開発した。

この開発に携わる松本暁洋に、このシステムおよび「みちびき」が実現する、

これからの衛星測位サービスについて聞いた。

ユーザの位置などを正確に求める。「みちびき」の役割とは

日本の上空に長くとどまることができる準天頂軌道衛星と、静止軌道衛星などを組み合わせた日本独自の測位システム。これを準天頂衛星システム「みちびき」という。「みちびき」の衛星から受けた電波によって、利用者は正確な位置情報を計算し、正確な位置と時刻を求めている。同様の働きをしているのが、米国のGPS(Global Positioning System)であり、「みちびき」はこれになぞらえて日本版GPSと呼ばれることもある。

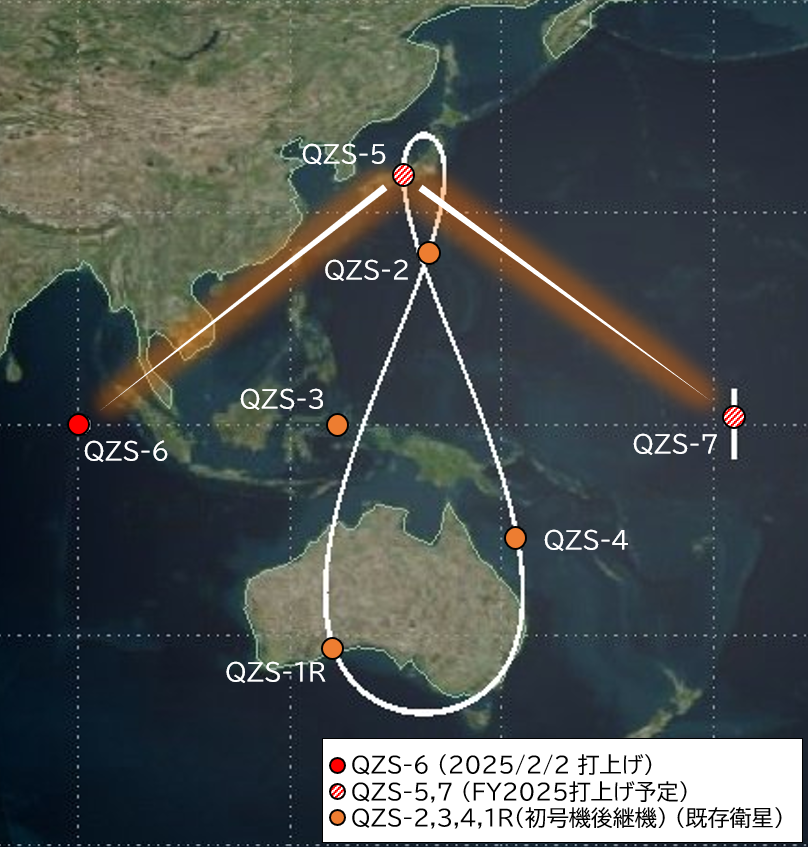

「現在、宇宙で運用されている『みちびき』の衛星は全部で5つ。『みちびき2号機・3号機・4号機・初号機後継機』そして、この2月に打上げられた『みちびき6号機』です。これら『みちびき』の開発・整備・運用・サービス提供は内閣府が担っており、JAXAは5号機、6号機、7号機に搭載する機器を含む『高精度測位システム』の研究開発と実証を担当しています」

そう語るのは、高精度測位システムプロジェクトチームのプロジェクトマネージャ松本暁洋だ。2010年に初号機が打上げられた「みちびき」。その時点では運用はJAXAが行っていたが、2011年には「内閣府が4機体制を整備し、7機体制を目指す」と閣議決定。重要政策に位置付けられ、運用が内閣府に移るとともに、次々と追加機が打上げられた。

「6号機に続いて、2025年度には5号機、7号機の打上げが計画されています。JAXAはこの追加3機で、これまで正確に位置と時刻の情報を求められるように『高精度測位システム(ASNAV:Advanced Satellite Navigation System)』を開発しました。また、今後、精度向上に向けた実証運用を実施する役目も担っています」

種子島宇宙センターからH3ロケット5号機により打上げられた「みちびき」6号機

7機体制で、日本の独立した衛星測位システムを確立

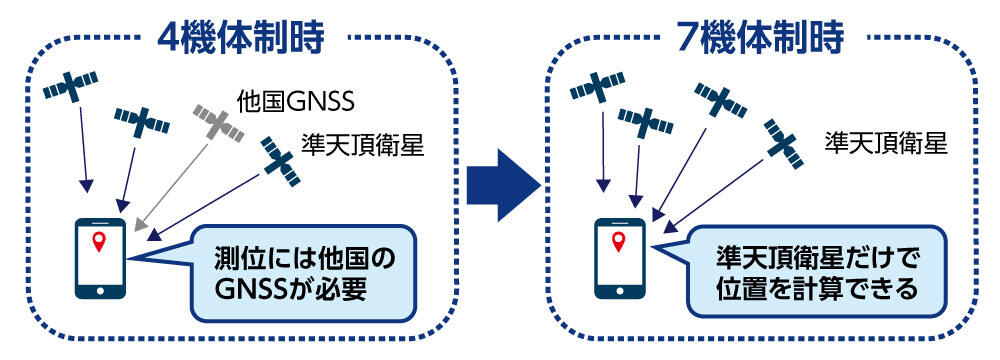

そもそも、なぜ「みちびき」は4機体制から7機体制をめざしているのだろうか。これについて松本は、「日本の測位衛星だけで、正確な衛星測位サービス(位置情報や時刻情報サービス)の提供を安定的に行っていくためだ」と答えた。

7機体制をめざす準天頂衛星「みちびき」は、特徴的な8の字の地上軌跡を描く準天頂軌道衛星と赤道上の静止軌道衛星および準静止軌道衛星(わずかな傾きを持つ軌道)から構成されている(みちびき6号機は左側の赤色の点)

「現在、多くの方が、毎日のようにスマートフォンやカーナビゲーションなどで位置情報を利用しているかと思いますが、その情報は、実は日本の『みちびき』の情報だけで求められているものではありません。そもそも衛星による測位を行うためには、最低でも4機以上の衛星から同時に信号を受け取る必要があります。しかし現在の4機体制では、場所や時間によってはユーザから4機以上の『みちびき』を見ることはできないことがあるのです。そこで現在は米国GPSなどの情報にも頼りつつ、ユーザの測位を行っているというわけです」

他国のシステムへの依存は、安定的な測位サービスの提供にとってリスクとなる。例えば欧州連合(EU)の衛星測位システム「Galileo(ガリレオ)」では、2019年に大規模なシステム障害が発生し、1週間ほどシステムが全停止した。こうした事態がもし今後起こった場合、日本でも位置情報サービスの提供ができなくなってしまうことが考えられるのだ。

「GPSやGalileoはすでに30機ほどを運用し、地球全土に対して安定的なサービス提供に努めています。今後は日本でも7機体制を敷き、独自のシステムを持って、日本・アジア・太平洋地域により正確で安定した情報提供をしていこうとしています」

なお、2023年6月13日に閣議決定された「宇宙基本計画」には、将来的にはバックアップ機能の確保やサービスエリアの拡張を見据えた11機体制を構築していき、その際には、JAXAとの連携協力をさらに拡大して着実に実施することが記されている。

新たに搭載された高精度測位システムで、精度1メートルを実現する

こうした動きのなかで、先日打上げられた「みちびき6号機」を含む新たな3機の衛星に向けて、「高精度測位システム-ASNAV」が開発された。

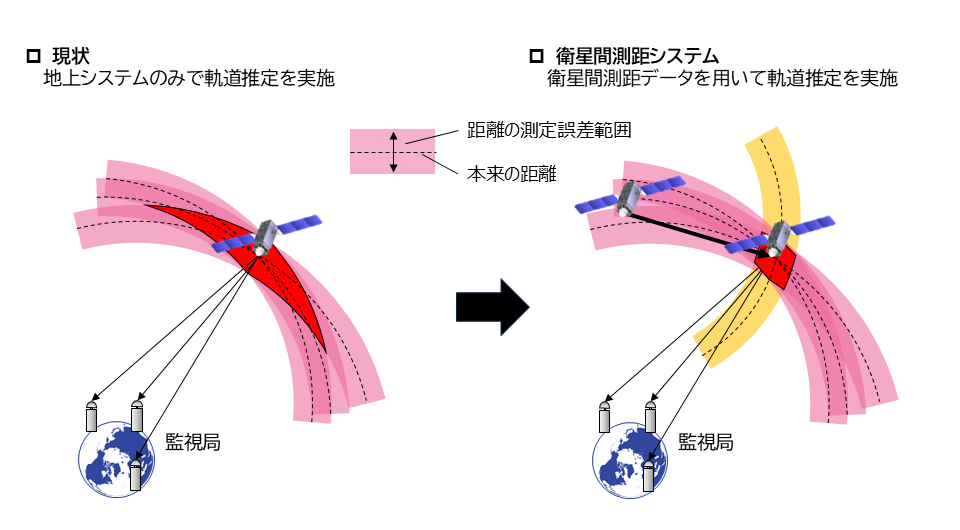

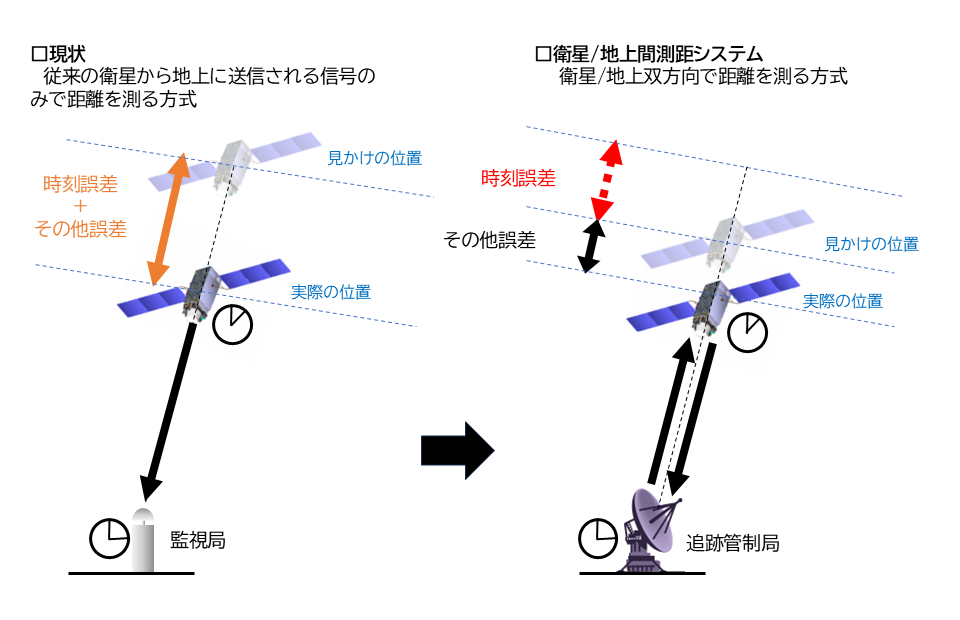

「衛星測位は、複数の測位衛星の位置と時刻の情報をもとに、そこからの距離を測ることでユーザの正確な位置を算出します。これまでは、測位衛星の位置を、地上に配置される監視局が受け取る測位衛星の信号だけを使って算出していました。

しかしASNAVではここに新たに①衛星間測距機能と、②衛星/地上間測距機能が追加されます。①衛星間測距機能とは、文字通り衛星と衛星の間の距離を測れるようになる機能のこと。これにより、宇宙空間に監視局を配置したのと同じような効果が得られ、より正確な衛星の位置が算出できるようになります。また②衛星/地上間測距機能においては、衛星と地上局が双方に信号を送受信することが可能になります。その結果、衛星と地上間の時刻誤差を相殺し、より軌道時刻推定精度を高めることができるのです」

これらの機能がそれぞれの役割を果たすようになると、ユーザが受け取る位置情報なども格段に向上し、スマートフォンのような一般的な受信機での測位精度は現在の5~10メートルから、1メートルまで引き上げられる。

「これらの機能が力を発揮できるようになるには、追加衛星がすべて軌道にのり、実証実験を経て、7機体制が確立される必要があります。まだ高精度な情報を皆さんのもとに届けられるまで数年はかかる予定ですが、より早くこれを実現したいと考えています」

「みちびき」のデータが、日本のあらゆる場所で活用される未来を

「みちびき」の7機体制が確立されると、私たちの生活はどのように変化するのだろうか。

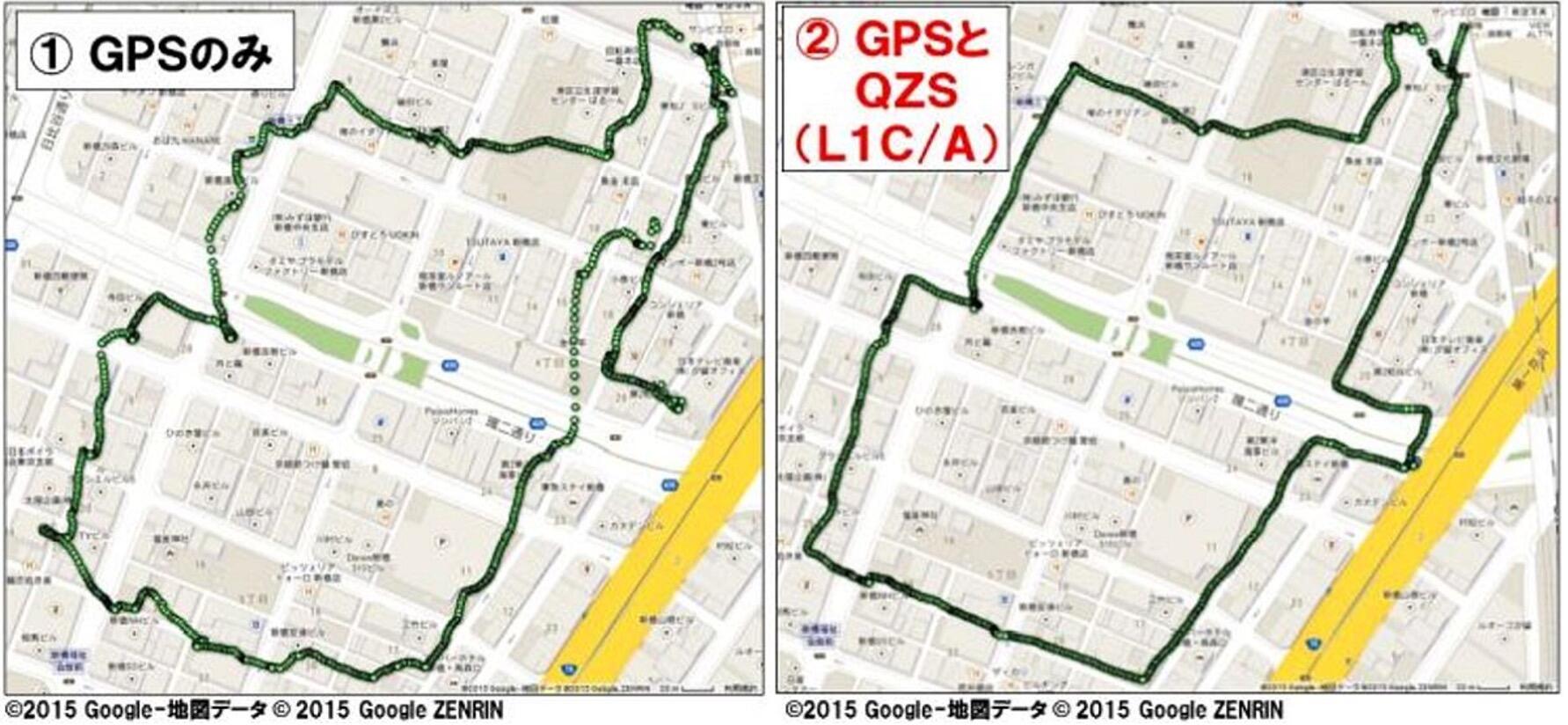

「まず、『みちびき』だけで衛星測位サービスが提供できるようになると、天頂に近い場所からの測位が可能になるため、これまで都心部などで発生していたビルの影になってGPS信号が受け取れないといったことが減少します。これにより、スマートフォンのマップ機能などで起こる位置のズレが少なくなり、より使いやすくなるはずです」

また、安定したサービスの提供によって、これまで以上に「みちびき」のデータの活用フィールドが広がることも、松本は期待している。

「これまで『みちびき』のデータは航空、海運、農業、建設などさまざまな分野で活用されてきましたが、今後、その精度が向上することでさらに幅広く活用されるようになるのではと考えています。まずは『みちびき』がいかに高精度な衛星測位サービスを提供できるかを広く知っていただき、その活用について、多くの方からアイデアが出てくることを楽しみにしています」

今や人々の生活になくてはならないサービスとなった衛星測位サービス。その安定に向けて、今、「みちびき」は動き出している。

高精度な衛星/地上間測距機能を備えた追跡管制局を宮古島、種子島、沖縄、奄美大島に整備 (写真は宮古島追跡管制局)

「人工衛星が提供するサービスは数多くありますが、実は衛星が発する信号をユーザが直接利用することはほとんどありません。そういった意味で『みちびき』はとてもまれなサービスを展開する衛星です。皆さんには、これからも水や電気と同じように、日常で当たり前に意識することなく『みちびき』の信号を使っていただきたい。そのために、これからも安定したサービスの提供に貢献していきたいと考えています。これから数年先にはなりますが、測位精度5~10メートルから1メートルに向けて段階的に精度向上していきますので、ぜひご期待ください」

Profile

第一宇宙技術部門

高精度測位システムプロジェクトチーム

プロジェクトマネージャ

松本 暁洋(まつもと あきひろ)

宇宙開発事業団に入社後、陸域観測技術衛星「だいち」初号機の開発に携わった後、主に衛星開発プロジェクトチームに従事。準天頂衛星については、内閣府への出向期間も含めると初号機以降すべての号機(8機)の開発に携わっている。

取材・⽂︓笠井美春 編集︓武藤晶⼦

著作権表記のない画像は全て©JAXAです。