最後のH-ⅡAロケット50号機が打上げへ

後継機のH3ロケットに、役割と想いを引き継ぎ

最後のH-ⅡAロケット50号機が打上げへ

日本の基幹ロケットであるH-IIAロケットは

2001年の試験機1号機打上げから20年以上、

日本の宇宙開発・利用を牽引してきた。

そんなH-ⅡAも50号機でその役割を終え、後継機であるH3ロケットにバトンを渡す。

今回は長年H-ⅡAの開発に携わってきた藤田 猛の話から、その軌跡を振り返る。

「はやぶさ2」など、多くの人工衛星や探査機を宇宙に運んだH-ⅡA

H-ⅡAは、日本初の純国産大型ロケットとして開発されたH-Ⅱの後継機として誕生した。「JAXAがこれまで開発してきた大型ロケットN-II、H-I、H-Ⅱの技術を集大成して開発されたロケット、これがH-ⅡAです」と藤田は語る。

H-ⅡAの特徴は、さまざまな人工衛星・探査機の打上げを、高い信頼性と低コストで行えること。設計の簡素化や製造工程などの効率化によって、打上げコストを以前より大幅に低減するなど、世界有数のコストパフォーマンスを実現している。

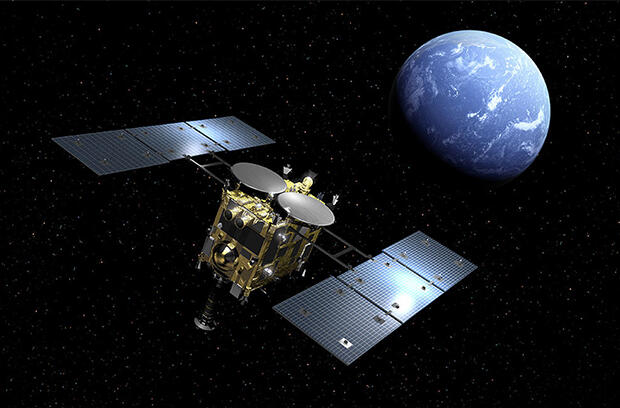

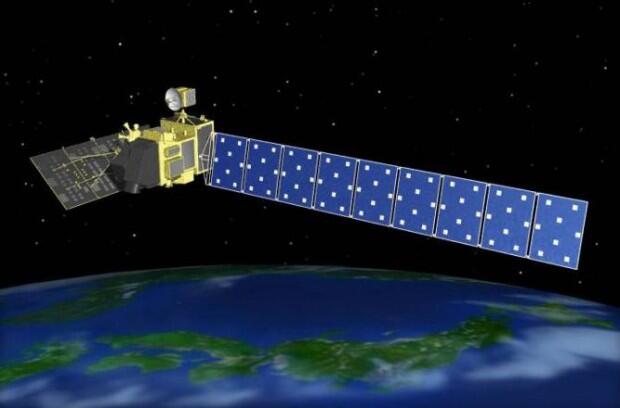

左:小惑星探査機「はやぶさ2」イメージ画像(クレジット:池下章裕) 右:地球観測衛星「だいち」イメージ画像

現時点での総打上げ数49機のうち48機を成功させたH-ⅡA。その機体が宇宙に運んだ衛星を振り返ると、小惑星リュウグウへのタッチダウンおよびサンプル回収を成功させた小惑星探査機「はやぶさ2」(2014年打上げ)や、昨年H3での打上げに成功した地球観測衛星「だいち4号」の初号機となる「だいち」(2006年打上げ)など、日本の宇宙研究を前進させた衛星たちの名前が並ぶ。

また、UAE(アラブ首長国連邦)の火星探査機 HOPE(2020年打上げ)や、英国インマルサット社の第6世代通信衛星「Inmarsat-6初号機」(2021年打上げ)など、海外機関の人工衛星の打上げにも成功してきた実績も持つ。

「人に例えるとH-IIは初代創業者。何とか立ち上げたもののその事業は軌道にうまく乗らなかった。H-IIAは2代目で、それまで学んだことを生かして事業を軌道に乗せ、大きく発展させて、海外からも評価もされるものを作れるようになった、というところでしょうか。約20年間、合計50機ものロケットを作り続けることができたのは、関係者一人ひとりが不断の改善をし続けたからだと思います」

世界トップクラスの打上げ成功率、オンタイム率を支えた技術

H-ⅡAは、世界最高水準である98.0%※の打上げ成功率と、世界一の打上げオンタイム率(定刻で発射できるかどうか)を持つ。こうした安定性、信頼性を発揮できる要因はどこにあるのか。(※49号機成功時点でのH-ⅡA単独での打上げ成功率)

「ロケットは一旦、地上を離れるともう人の手で修理することはできません。関係者全員が打上げの直前まで100%の自信を持って臨めるよう、とことんまで問題を潰すことがとても重要です。『だろう』とか、『はずだ』という思いはロケットの世界ではご法度。だからこそ、打上げごとに得られたデータの隅々まで点検して、改善すべきことがないか、少しの異常も見逃さず、改善を継続してきました。それがこの結果につながっているのだと思います」

これは「ものづくりをする上では当たり前のこと」だと藤田は言う。とはいえ、長く同じ開発をし続けていると、どうしても小さな油断や思い込みが出て来てしまう瞬間があるのではないか。そんな問いに「それらが入り込む余地がない状態にすることも、継承すべき技術の一部としてJAXAをはじめとするロケット関係者の中に受け継がれている」と藤田は語った。

失敗から学び、さらなる成長を遂げたH-ⅡA

とはいえH-ⅡAにも苦難はあった。試験機1号機から5号機まで順調に打上げを成功させてきたのだが、2003年11月には6号機が固体ロケットブースタの不具合により打上げが失敗となったのだ。

「6号機の打上げ時、私は担当技術者の1人として種子島にいました。打上げから数分後、ロケットに不具合が生じて軌道に乗ることができないと情報が入り、残念ながら指令破壊に......。固体ロケットの切り離しができなかったことが原因だと聞いたときは、頭が真っ白になりましたね。まさか、自分たちの担当する固体ロケット領域が原因となって失敗してしまうとは。今、振り返っても6号機の打上げ失敗はあってはならなかったことで、痛恨の極みです。神様から、まだ足りないところはあるぞ、と言われたように感じました」

その後は、失敗の直接原因である固体ロケットの改良のみならず、安定した打上げができるよう機体全体の設計にもメスを入れ、入念な点検を経てH-ⅡAは再開に漕ぎつけた。

その背景にあったのは、先にも上がった「油断や思い込みが入り込む余地のない、不断の改善を継続するロケット関係者の文化」と、もう一つは「すぐに前を向いて、失敗の原因を徹底追求し、苦難を乗り越えようとする姿勢」だと藤田は言う。

「6号機が打上げ失敗となった翌朝、東京に戻った私は、重い気持ちで関係者の皆が待つ会議室のドアを開けました。でも、そこにあったのは暗い空気ではなく、どうやって原因究明して乗り越えようか、という前向きな仲間たちの姿。同じ目標に向かって力を注いできた仲間たちのそんな姿勢に、どんなに励まされたか。その後、多くの打上げを見てきましたが、『失敗を糧に乗り越えようと、すぐに前を向く文化』はずっと変わっていません。そもそも失敗はあってはならないことなのですが、それを糧に乗り越えようとする姿勢があったからこそ、H-ⅡAのように高い信頼性を持って長く活躍できるロケットを作ることができたのでは、と思います」

信頼性と低コスト、使いやすさを兼ね備えたH3に期待

2015年以降、H-ⅡAは高度化開発を進め、機能や性能の向上および国際競争力の強化に力を注いできた。その末に誕生したのがH3だ。

「H3は打上げまでの準備期間を短縮、またペイロードの⼤きさや重さによって複数の機体バリエーションから最適な機体形態を選べる打上げの柔軟性を持っています。さらに、H-ⅡAで培った打上げ成功率およびオンタイム率を継承する高い信頼性を持ったロケットです。加えて民生品や3Dプリンタ等の活用などによってコストの低減も実現し、ロケットの頭脳とも言えるアビオニクス(電子機器)も刷新され、これからさらに力強く日本の宇宙探査、活用をリードする存在になってくれるはずです」

最終号機であるH-ⅡAの50号機は来たる打上げに向け準備を進めている。打上げ場所は、鹿児島県南種子の南東に位置するJAXA種子島宇宙センター。自らが所長として種子島宇宙センターに勤務していた時代もある藤田は、「南種子町の皆さんからは本当に力強い応援をもらってきた」と語る。

「打上げの度に、町の皆さんが道路沿いに成功祈願の幟(のぼり)を設置してくださいました。その幟が風にはためく景色をよく思い出します。夏には『ロケット祭り』と称するお祭りを開催したり、打上げ応援メッセージを送ってくださったり、町をあげて応援してくださっているのが本当にうれしかったですね。今後も皆さんの応援に恩返しできるよう、H-ⅡAに続き、H3でも長く順調な打上げを継続していければと思います」

H3ロケット成功祈願の幟(左)、南種子町ロケット祭りの様子(右)

50号機を最後にH3にバトンを渡すH-ⅡAだが、培った技術や経験はH3に引き継がれていく。

「日本の大型液体ロケットの草分けは、1975年に初号機が打上げられたN-Iロケットです。それから50年経った今年、2025年にH-ⅡAは最終機となる50機を打上げます。必ずや成功させ、50-50を有終の美で飾りたい。私にとってH-ⅡAは今のJAXAを育ててくれたレジェンドのような存在です。最後までしっかりと役割を果たせるよう力を尽くしていきます」

Profile

宇宙輸送技術部門

宇宙輸送技術統括

チーフエンジニア

藤田 猛(ふじた たけし)

大阪府出身。H-IからH-ⅡAの固体ロケット開発を担当し、H-ⅡA高度化プロジェクトマネージャー、鹿児島宇宙センター所長を歴任。H-ⅡA50機すべてに関わってきた。最近の休日は某キャラクターの散歩ゲームか孫のお守りに力を注ぐ。

取材・⽂︓笠井美春 編集︓武藤晶⼦

著作権表記のない画像は全て©JAXAです。