SEEING THE WORLD THROUGH WASTE

SEEING THE WORLD THROUGH WASTE

ごみから、社会と宇宙が見えてくる

滝沢秀一お笑い芸人・ごみ清掃員

×

佐々木貴広JAXA研究開発部門(CRD2フェーズⅡプロジェクトチーム併任)研究開発員

お笑いコンビ「マシンガンズ」として活動しながら、13年前からごみ清掃員としても働く滝沢秀一さん。地上のごみの問題に向き合い、ごみに関する教育・発信活動を続けてきた滝沢さんと、スペースデブリ(宇宙ごみ)の除去プロジェクト「商業デブリ除去実証(CRD2)」に携わるJAXA研究開発員・佐々木貴広が語った、宇宙と地上でごみを減らしていくために大切なこと。

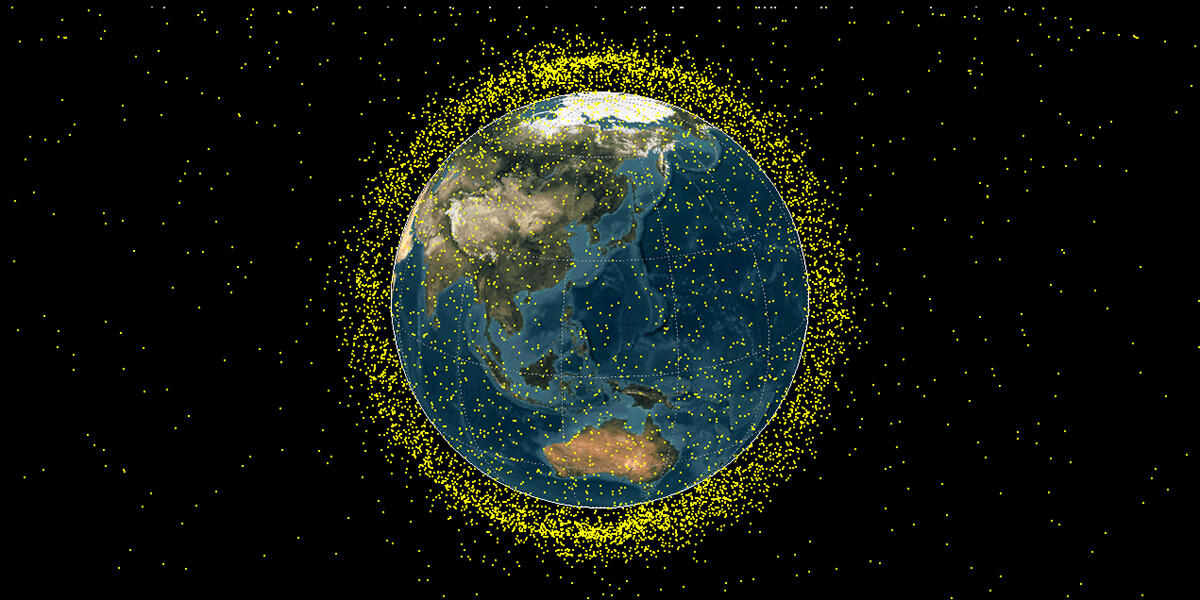

実際のデブリのデータに基づいて作成したイメージ図。※カタログ物体を点として表示(実際の大きさではない)。無数のデブリが回っていて、衝突すると人工衛星やロケットが壊れるだけでなく、新たなデブリが発生してしまう。

宇宙のごみを捕まえる仕事

佐々木

スペースデブリ(以下、デブリ)というのは宇宙にある人工物のことで、主に役目を終えたロケットや運用を終えた人工衛星が「宇宙ごみ」となります。それらが秒速7~8kmの超高速で飛んでいるわけですが、大きなデブリ同士がぶつかって細かいデブリになると、ピストルの弾が飛び交っているような状態になってしまうんですね。そうすると打ち上げた人工衛星やロケットがデブリに当たって壊れてしまうので、細かいデブリが生まれる前に大きなデブリを取り除き宇宙環境を改善することが、商業デブリ除去実証(CRD2:Commercial Removal of Debris Demonstration、以下CRD2)の目指すことの一つです。私の専門は誘導制御といって、捕獲衛星がデブリへと近づき、捕まえるための制御アルゴリズムの設計・開発に従事しています。

滝沢

デブリを捕まえる役割は清掃車と同じですね。

佐々木

そうですね、やっていることは基本的に同じだと思います。

滝沢

デブリの問題が取り返しのつかない状況になってしまうまでに、どれくらいの猶予があるんですか?

佐々木

今のうちに手を打たないといけない、という段階ですね。ぶつかるごとに細かいデブリの数は増えるのでそれらがぶつかる可能性がさらに上がり、ごみの数は指数関数的に増えていってしまう。歴史的に今、世界各地で頻繁に人工衛星が打ち上げられているので、デブリが増えすぎる前に大きなデブリを取り除かないといけないんです。ただ、新しい人工衛星は、役目を終えたあとに自ら高度を下げて大気圏で燃え尽きたり、逆に高度を上げて「墓場軌道」と呼ばれる宇宙活動の邪魔にならない場所に行くことができるんです。そうしたそもそもデブリにならないような工夫も進んでいます。

滝沢

でも、今これだけの数のデブリがあるということは、最初のうちはみんな人工衛星がごみになることを考えていなかったんでしょうね。

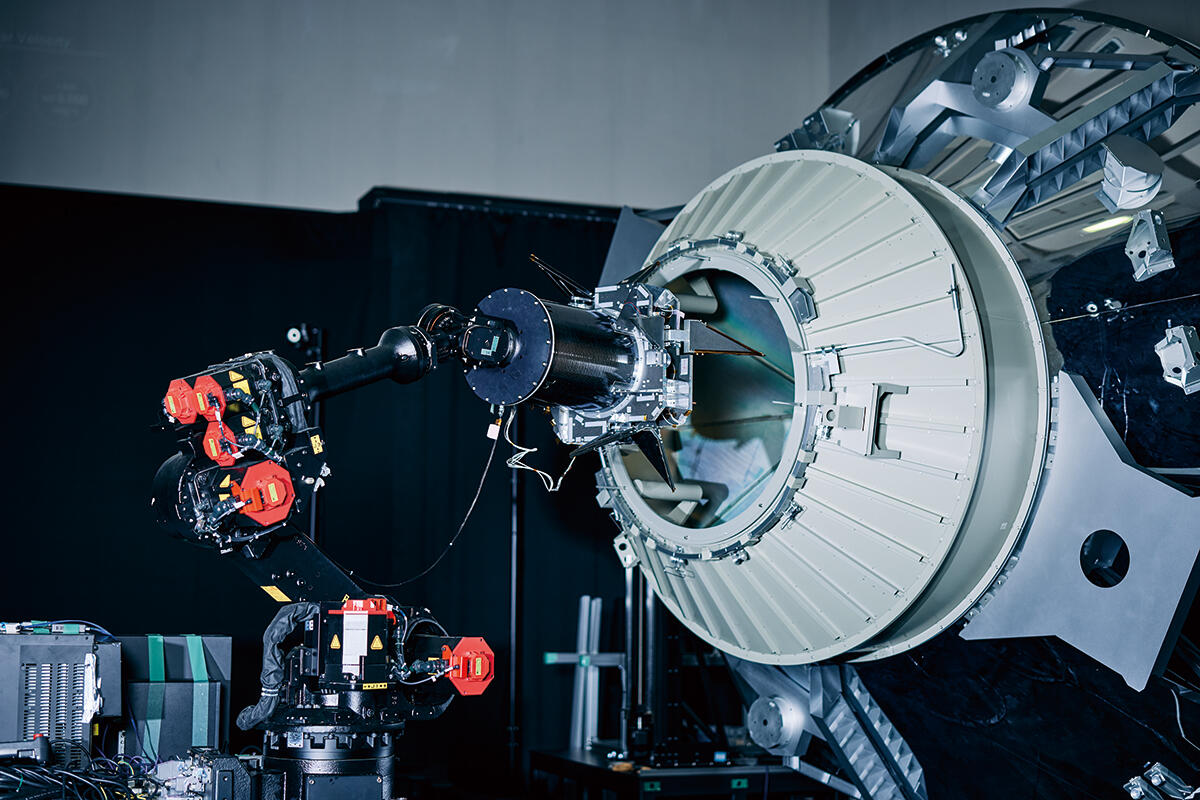

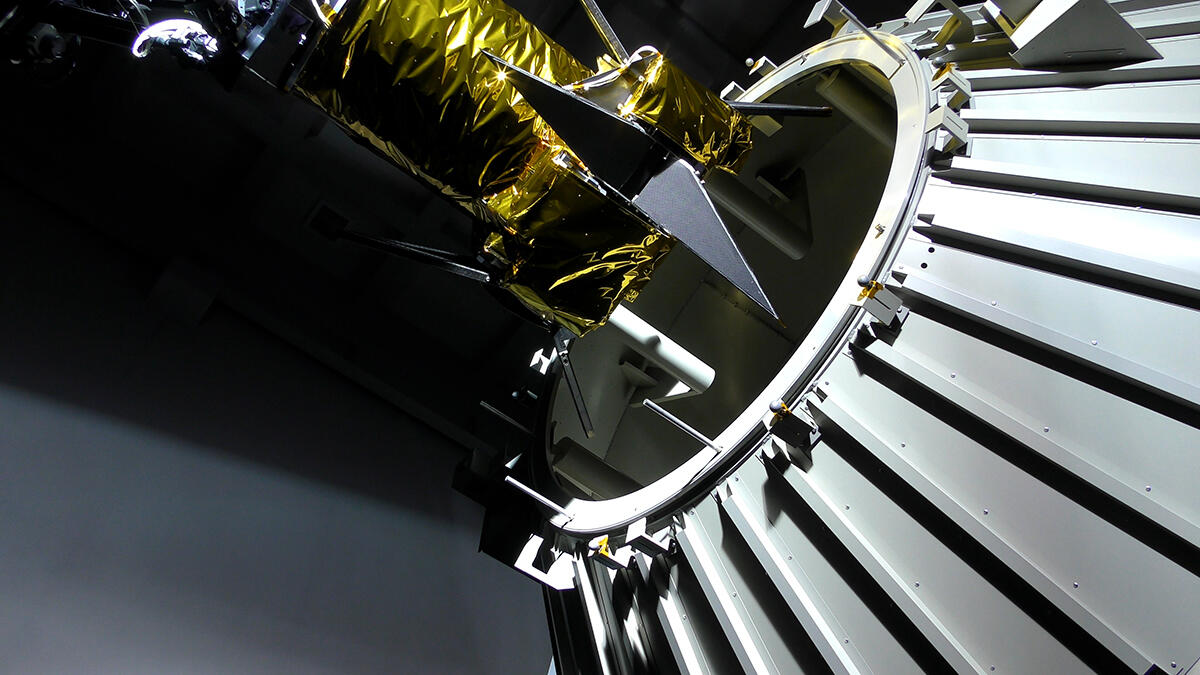

SATDynにおいて、軌道上のスペースデブリ除去を地上で再現する装置が、まさにこの写真のもの。

佐々木

そうですね。最初は「宇宙での運用」を優先し、デブリについて考える余裕はあまりありませんでした。しかし、技術の進歩とともに、徐々にデブリの問題にも目を向けるようになりました。それでも長らくは効率が重視され、関心こそあったものの、デブリ対策まで手が回っていませんでしたが、近年、もはや目をつむれない状況になって本格的な議論が始まっています。デブリ除去の必要性自体は以前から指摘されていましたが、具体的な進展は限られており、その中でJAXAは2019年に世界に先駆けてCRD2チームを設置しました。

知ってもらうこと、伝え続けること

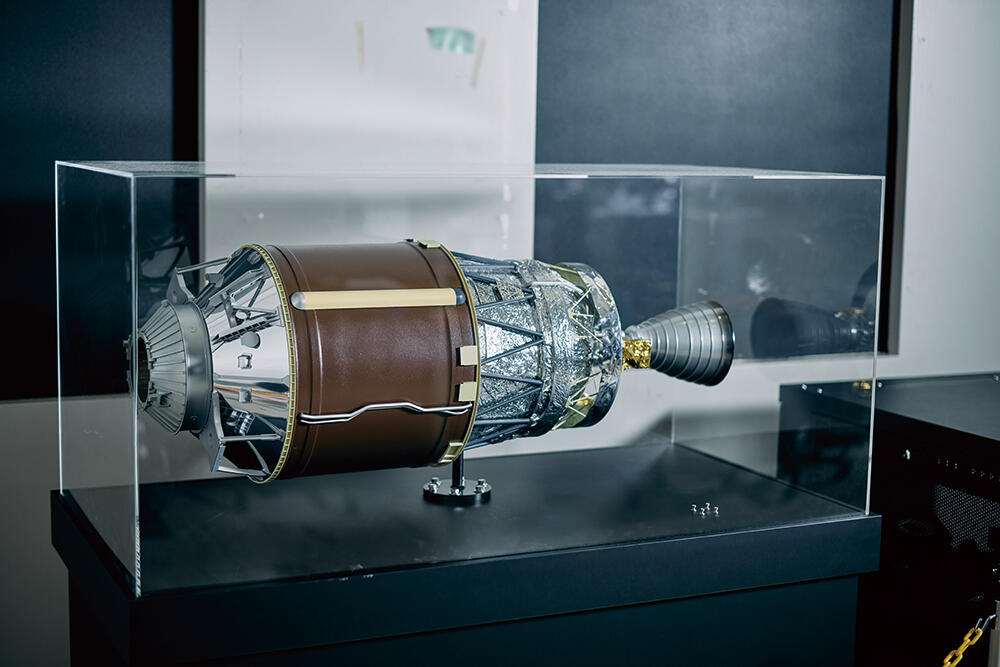

SATDyn動作確認の様子。金色に光る試験体(左)の爪が、デブリを模したパーツ(右)を捕獲しようとしている。

佐々木

わたしは大阪出身ということもあってもともとお笑いが大好きで、お笑い番組でマシンガンズを見て育った世代なんです。だから滝沢さんがごみに関わる活動をされていることを知って、「MAXめんどくせぇ」とネタで言っていた芸人さんが「(ごみの)分類めんどくせぇ」と思わないのかなと、いい意味でギャップがありました(笑)。滝沢さんが、アルバイトで始めたごみ清掃員の仕事に本気で向き合おう、ごみのことを発信していこうと思われたきっかけは何だったんでしょうか?

滝沢

僕は同期がサンドウィッチマンなんですけど、あるときバラエティ番組を見ていたら、彼らがひな壇芸人のなかでいちばん司会者から遠い席にいたんですよね。M1チャンピオン、つまり日本一の漫才師のサンドウィッチマンがあそこに座っていたら、自分が座る場所はないなと思ってしまって。そのときに「サンドウィッチマンが日本一の漫才師だったら、自分は日本一の清掃員になろう」と思った瞬間から、ごみの見え方が変わったんです。同じように見えていたごみも、きちんと知ろうと思ったら一個一個に個性があるんだなと思ったりするんですよね。

大きなスクリーンは、軌道上での衛星やデブリの接近時の動作をシミュレーションし、その挙動を視覚的に捉えるための仮想ビューア。

佐々木

現在は芸人と清掃員の仕事をしながら、一般社団法人ごみプロジェクトの代表も務められていますが、ここではどんな活動を行っているんですか?

滝沢

ごみプロジェクトは、ごみに関するいろいろなことを教えるごみの教育機関です。日本の最終処分場はあと23.5年(※1)でいっぱいになって使えなくなります。にもかかわらず、清掃員として働いていると、新品同様の洋服が捨てられているのを目の当たりにするんですよ。そうした状況を知ってもらうために大事なことは、教育だと思うんですね。僕自身、ごみ清掃員になるまでその現状を知りませんでしたから。いろんな人にごみについて知ってもらいたい。そのうえで、自分たちの行動を決める。そういう人を増やしていくのが、ごみプロジェクトの活動ですね。

※1 環境省が令和5年3月30日に調査結果「一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和3年度)について」を発表。これは、新規の最終処分場が整備されず、令和3年度の最終処分量が埋め立てられた場合の数字。

滝沢さんは社会からごみをなくしたいとの想いから、2021年に「ごみプロジェクト」を設立。講演会やイベント、ごみを減らすためのクラブ活動「滝沢ごみクラブ」、全国の有志メンバーがごみ拾い活動を行う「ごみフェス」を行っている。

佐々木

ごみのことを伝えるときは、どんなことを大事にされていますか?

滝沢

大事なポイントは2つあって、ひとつは誰でもわかる簡単な言葉を使うこと。子どもにこそ知ってもらいたいと思っているので、難しいこともわかりやすい言葉に変えるようにしています。もうひとつは、同じ強さで、同じことを言い続けること。例えば、「ピザの箱は油が付いているので資源ではなく可燃ごみです」ということをぼくはSNSで20回以上言っているんですけど、10回目で急にバズることもあるんですよ。それに毎回同じことを言っていても、「初めて聞きました」という人は絶対にいる。だから丁寧に、何回も同じことを言うのが大切なんですよね。

※2 フェーズⅠ(技術実証)。デブリ除去に必要な技術の基盤を確立するため、非協力的なターゲットであるデブリに接近し、その状態を観測・解析することが主な目的。

※3 フェーズⅡ(除去実証)。フェーズⅠと同様にデブリへ接近。近傍制御し、さらなる画像データを取得するとともに、デブリ除去としてその捕獲や軌道離脱も行う。

宇宙のリユースビジネスの可能性

写真提供:株式会社アストロスケール

滝沢

フェーズⅡが完了したあとはどうするんですか?

佐々木

そのあとは、ビジネスとして継続的にデブリ除去を行っていけるようにするのが目標になります。そのために、このプロジェクトはデブリを除去する日本のベンチャー企業、アストロスケールさん(※4)と連携して取り組んでいるんです。

滝沢

宇宙のごみを片付ける事業。それはビジネスとして成り立つんですか?

佐々木

成り立つためには、まずはルールづくりから始めないといけないと思います。宇宙法と呼ばれる国際的な法律はあるんですけど、デブリ除去というのは最近考えられ始めた新しい分野で、宇宙法のなかでもルールづくりが遅れているんですね。

※4 CRD2フェーズⅠ、フェーズⅡの契約相手方として株式会社アストロスケールが選定されている。

滝沢

やっぱりごみのことを考えるのっていちばん最後なんですね、宇宙も地上も。

佐々木

佐々木:そうですよね。ただ「このままではいけない」という共通認識はあるので、ガイドラインはつくられています。法律ではないので拘束力は強くなく、守る国と守らない国は出てきてしまうんですけど。それでも各国にCO2削減目標があるように、「デブリを出さないようにしましょう」という世界的な目標がつくられることで、人工衛星をつくる人はデブリにならない方法を考えなければいけなくなる。デブリ除去にはコストがかかるわけですが、各国の宇宙機関や民間企業が取り組むよりも専門企業が除去することで安くデブリを片付けることができれば、それは軌道上サービスとして事業につながる可能性があります。

滝沢

はぁ~、なるほど。

スペースデブリやその捕獲方法について、筑波宇宙センターの臨時展示室を回りながら次々と質問をする滝沢さん。どんなことに対しても「なぜ?」を問いかける好奇心が、ゴミに向き合う活動の根底にある。

佐々木

またデブリを捕まえるためにわたしたちが開発している「宇宙でモノに近づく技術」は、ほかにも応用できる可能性があります。例えば燃料補給。燃料が切れてしまい、これまでは運用を終了せざるをえなかった人工衛星に近づいて、新たに燃料を入れることができれば、何十億、何百億円をかけてつくった人工衛星を、プラス10年使うといったことができるようになります。そうした「軌道上サービス」と呼ばれる事業に展開することも考えています。

滝沢

人工衛星を別の目的のためにリユースするようなこともできるんですか?

佐々木

そうですね。人工衛星のプログラムは書き換えることができるので、ある目的を達成した人工衛星をほかの人に譲って、燃料が足りなければ足して、別の目的のために使うことも将来はできるようになるかもしれません。それができたら、モノが増えないのでデブリも増えないですし、宇宙活動にかかるコストも安くなります。

滝沢

地上だとこれまではリサイクルやリユースが盛んだったのですが、これからはリデュース──要はレンタル洋服のように、ごみを減らすことによってお金が発生する仕組みやサービスが残るんじゃないかと言われているんですね。同じように、宇宙の人工衛星もみんなで使い回せるようになったらいいかもしれないですね。

ごみの問題は、心の問題

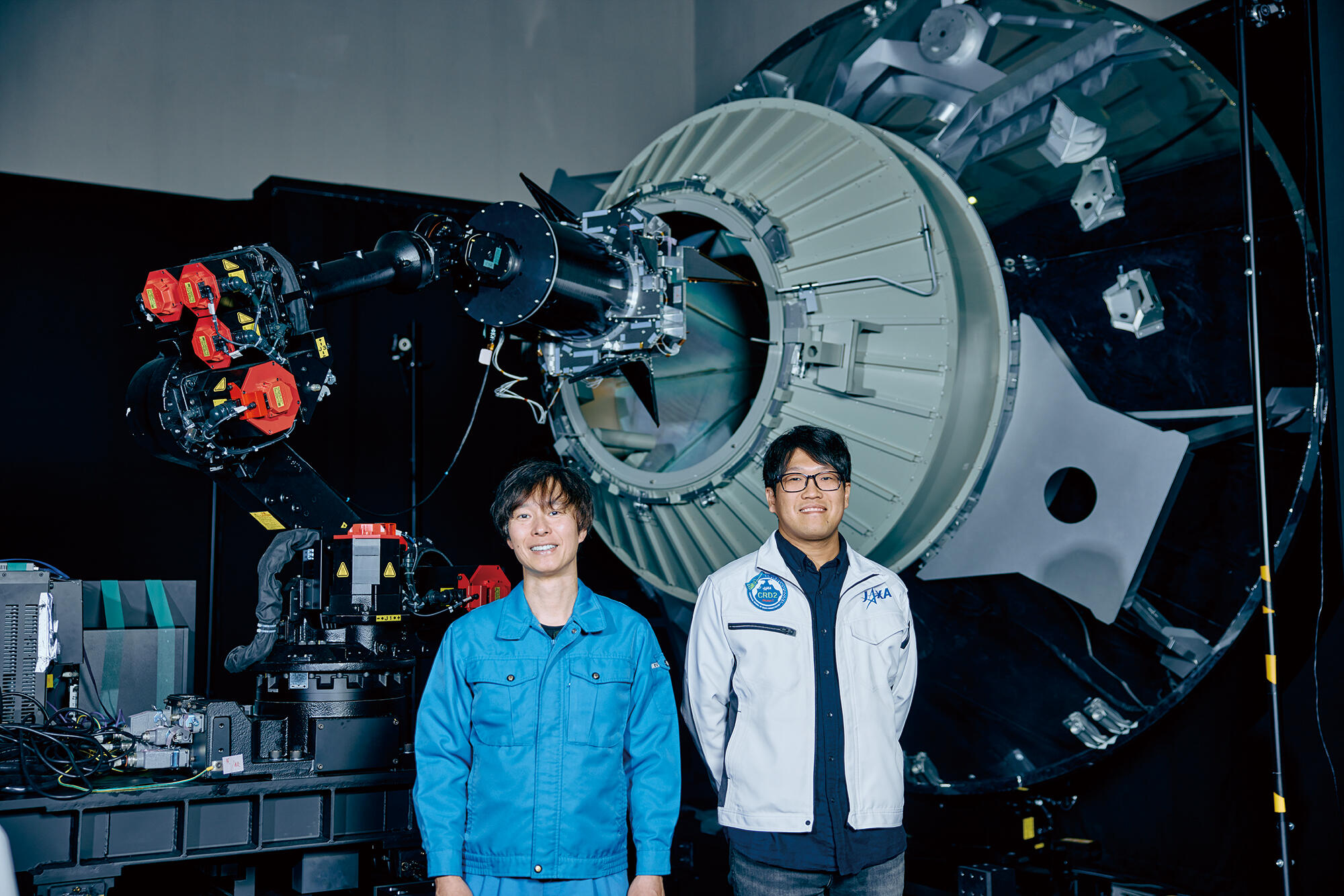

筑波宇宙センターの研究開発棟で基盤技術の研究について説明する佐々木さんと聞き入る滝沢さん。

佐々木

滝沢さんは、ごみ清掃員の仕事のどんなところにやりがいを感じていますか?

滝沢

ごみっておもしろいもので、あらゆるものとつながっているんですよ。ぼくは小説も書くんですけど、ぼくの小説の先生が教えてくれたのは、キリで穴を開けるようにひとつのことをずーっとやっていると、その穴から世界が見えるようになるということ。同じように生活の縮図でもあるごみのことを知っていくと、ごみを出した人の考え方がわかったり、ごみの出し方に貧富の差が表れたりする。ごみを通して世界を知れるんですよね。それから日々の仕事の現場でも、1日必死に働いたあとに清掃車に乗って帰っているときに、運転手が言うんですよね。「見てみろ、これ全部おれらが片付けたんだぞ」って。この仕事をしていることで、当たり前の日常っていうのは、誰かが努力してやっと保たれているものなんだなって思うようになりました。それはやっぱり、やりがいを感じるところです。

佐々木

地上でごみに向き合うなかで、課題に感じていることはありますか?

滝沢

いちばんの問題はマインドです。個人も企業も国も、「使わなければ捨てればいいだろう」っていうマインドを変えなきゃいけないんですね。その最たる例が食品ロスで、日本の食糧自給率は38%にもかかわらず、毎年400万トン以上の食べ物が捨てられています。食べ物を捨てるのはルール違反ではないので、やっぱり考え方を変えていくことが大事なんでしょうね。

佐々木

きっとそこで大事になるのが、滝沢さんがごみの問題を解決するために必要な3R(リデュース、リユース、リサイクル)に次ぐ4つ目のRとして掲げる「リスペクト」ですよね。

滝沢

そうですね。リスペクトがあれば、あらゆるものが解決すると思います。不燃ごみを回収していると、袋から包丁が飛び出してきたりするんですよ。これが意味するのは、その人にとってごみは出したら終わりで、誰かが回収することなんて考えていないということ。なので、大事なのは見えないものに対して思いやりを持つことができるかどうか。それが人として心が成長することだと思うんです。だからやっぱり、ごみの問題は心の問題で、地上でのごみに対する姿勢は宇宙に行っても変わらないと思うんですよね。

佐々木

宇宙ではデブリがピストルの弾のように飛んでいると話しましたが、ごみが危ないのは地上でも一緒なんだなと思いました。それをなくすためには、ごみを出す人が相手へのリスペクトを持つこと。そのリスペクトがあれば、世界的にもデブリを増やすような実験をしなくなるだろうと思います。滝沢さんの話を聞いて、地上でも宇宙でも、リスペクトがあればごみは減らしていくことができるのかなと思いました。

人間が生き延びるためのヒント。それが宇宙にある

SATDynを見学後、筑波宇宙センターの調整池の前で。

佐々木

最後に、滝沢さんが思う「未来がこうなったら」という社会のイメージはどういうものでしょうか?

滝沢

ごみという言葉がなくなるといちばんいいのかなと思いますね。分別すれば意外と何でも使えますし、自然界にはゴミってないじゃないですか。だから根本的にごみを見つめ直していったら、究極的にはごみってないんじゃないかなって思うんですよね。そのためには、「目の前からごみがなくなればどうでもいい」と考えるんじゃなくて、責任をもって処理をすること。そして、モノをつくり出すときからそれがゴミに向かうことを考えること。それってデブリにもつながってくる考え方なんじゃないかな。

佐々木

そうですよね。宇宙においてもごみを増やさないことが第一だと思います。デブリを除去してもデブリが増え続けていたら一生なくならないので、無駄をなくすことが大事なんだと、今日お話してあらためて思いました。宇宙開発とは、すごく限られた資源のなかで最大限の成果を出さなくてはいけない活動なんです。そう考えれば、「無駄をいかになくすか」を突き詰めることは宇宙開発におけるいちばん大事な姿勢といえるのかもしれません。

滝沢

たしかに食品ロスなんかやっていたら、宇宙では生きていけないですもんね。

佐々木

宇宙食を残すなんて聞いたことないですよね。宇宙では排泄物だって再生して水として使うので、究極に無駄をなくさなくちゃいけない。

滝沢

極限な環境だからこそ、すべてのものに対して人間が生き延びるための姿勢が宇宙にあるのかもしれないですね。

佐々木

そうですね。みんなが宇宙に行けば、ごみに対する気持ちも変わるかもしれないです。

Profile

お笑い芸人・ごみ清掃員

滝沢秀一 TAKIZAWA Shuichi

東京都出身。1998年、お笑いコンビ「マシンガンズ」を結成。2012年、妻の妊娠を機に、ごみ収集会社で働き始める。ごみ収集の体験をもとにSNSや執筆、講演会などで発信。著書に、『このゴミは収集できません』(白夜書房)、『ゴミ清掃員の日常』(講談社)、『ごみ育』(太田出版)など。2020年、環境省『サステナビリティ広報大使』に就任。2023年、コンビとしてフジテレビ『THE SECOND~漫才トーナメント~』にて準優勝。

JAXA研究開発部門(CRD2フェーズⅡプロジェクトチーム併任)研究開発員

佐々木貴広 SASAKI Takahiro

大阪府出身。2018年、宇宙航空研究開発機構(JAXA)入所。宇宙機のランデブーや宇宙デブリ除去、月・火星着陸などの研究開発に従事。2024年国際宇宙航行連盟 Young Space Leaders 2024にアジアから唯一選抜。大学時代は前座サークルの代表。趣味は、旅行とゲーム。カンボジアに住み込みで小学校建設など、50ヵ国近くを旅する。

取材・文:宮本裕人

写真:森田晃博

著作権表記のない画像は全て©JAXAです。