筑波宇宙センター開設50年。元職員の記憶からその歩みに触れる

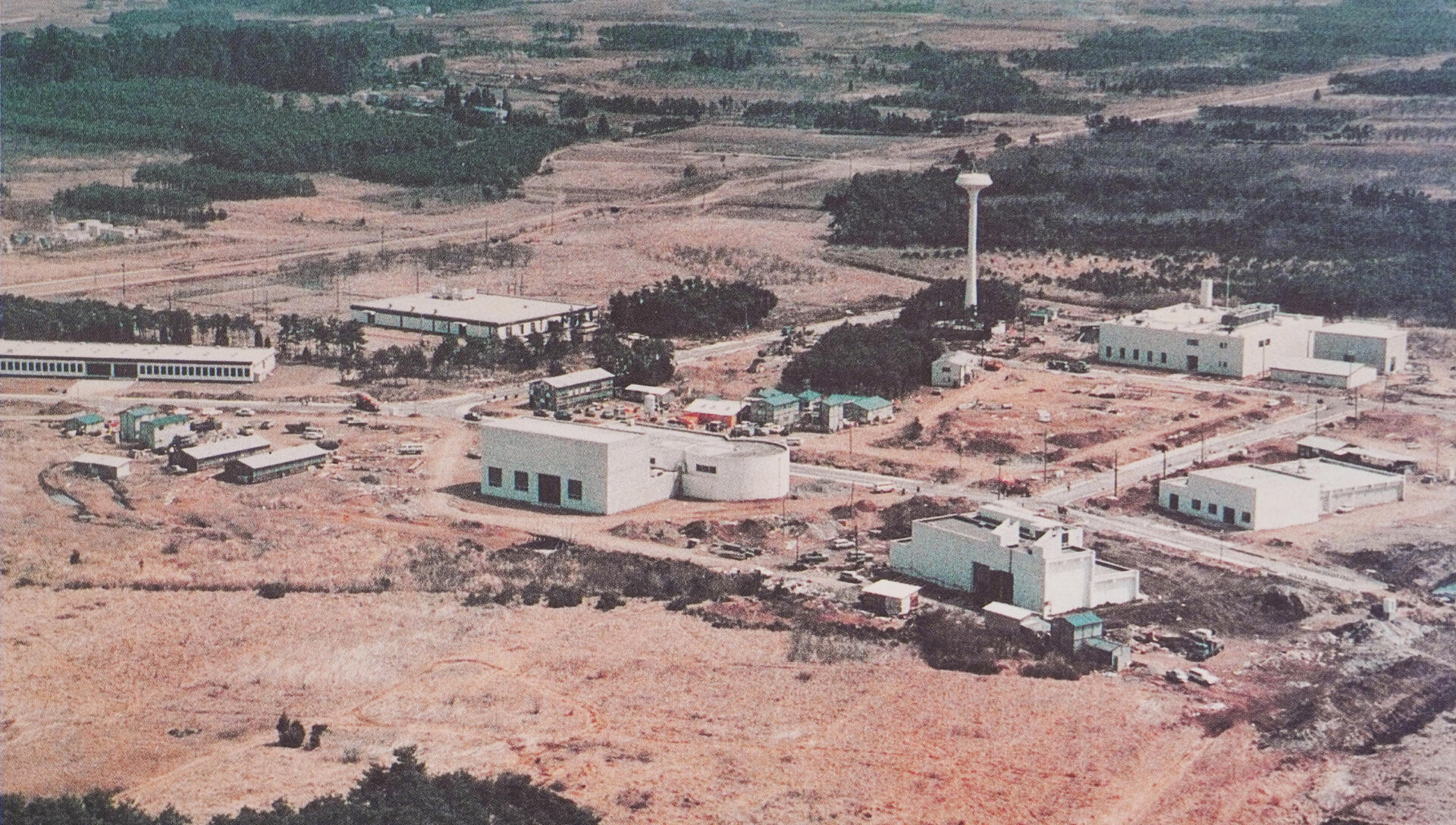

開設当初の筑波宇宙センターの空撮写真

筑波宇宙センター開設50年。

元職員の記憶からその歩みに触れる

筑波宇宙センターの開設から、今年で50年を数える。筑波研究学園都市に立地する研究・教育機関の施設のひとつとして、少しずつ発展を遂げていった。開設当初から職員として働いてきた“生き字引”である鈴木清次さんに、およそ半世紀分の思い出を語ってもらった。

取材に応じてくれた鈴木清次さん。

東京からの距離、霞ヶ浦による水資源の豊富さ、平坦な土地であることなどが考慮され、筑波研究学園都市に関する計画が閣議了解されたのは、1963年のことだった。

この地に生まれ育ち、筑波宇宙センターの開設から共に歩んできた鈴木清次さんによれば、「当時は、雑木林がずっと続いていて、田んぼと畑が少し。それ以外は何もなかったんだから」という。

筑波研究学園都市の中に、1971年に試験管制施設準備室が開設され、1972年に筑波宇宙センターと名称が変更される。ロケットや人工衛星の各種試験、さらに人工衛星の追跡管制業務の中枢機関としてスタートしている。その年の9月から働き始めた鈴木さんの最初の仕事は、バスの運転手として職員の送迎を行うことだった。当時、敷地内には、建物がまだ数カ所しかなく、周囲のほとんどは畑に囲まれていた。

造成中の筑波宇宙センター

「ここは陸の孤島のような場所だったから。それでまずは大型免許を持っていたからバスを運転して、土浦駅と宇宙センターの送り迎えをしていました。そのうちに宿舎ができて、午前と午後に一度ずつ、食料の買い出しのためにバスを運転して。宇宙センターって言われても、地元の人にとっては、ちょっと遠い存在でしたよね。私だって、よくわからなかった(笑)。ただね、私は村長含め地元の人はみんな知り合いだから、宇宙センターの所長と一緒に挨拶に回ったり、意見交換会をしたり、少しずつ土地にも馴染むような努力をしたと思います」

ちなみに筑波宇宙センターのあった桜村は、筑波研究学園都市の中核地域となったため、外部から多くの人が転入してきて、1987年に合併しつくば市になる直前には人口約5万人、日本でもっとも人口の多い村だったという。

桜を植え、池を整備して、筑波山のゴミも拾う

開設から数年の間は、筑波宇宙センターの敷地もまだはっきりとは確定していなかった。敷地内に暮らしている村民もいたというから牧歌的な時代だ。もちろん建設が進むに従って、その村民たちは敷地外に住居を移していき、かつて敷地内の村民が暮らしていた場所は、現在は雨水を溜めて逃すための調整池になった。この池の整備は施設部の仕事だったが、当時管理部の鈴木さんもサポートした。

左:旧管理棟(現広報・情報棟)の工事の様子。

右:完成した旧管理棟の正面。

施設が少しずつ増え始め、その施設内全域の環境整備を任されるようになっていった鈴木さんは、その池の周りに桜の木を植えた。

「もともと、ここは桜村ですから、桜を植えようじゃないかという話になったんですね。宇宙センターの構内に約1000本。1mちょっとくらいの苗木を買って、みんな手植えですよ。おおよそ40年前の話。それで桜が咲くようになってからは、花見の季節にはエリアを区切って、一般にも開放していました。提灯に名前を入れて吊るしてね。当時は、毛利(衛)さんや向井(千秋)さん、土井(隆雄)さんもいたから名前を入れてもらって。地元の人たちも受付をして敷地の中に入ってもらって、お祭りですね。みんな楽しみにしてましたよ」

当時謳われていた、「開かれた研究学園都市」というコンセプト通りのオープンさだが、現在のセキュリティを考えれば隔世の感がある。あるいは地元の人との交流も施設の運営においては、重要だと考えられていたのかもしれない。

また、鈴木さんは桜並木が囲むその調整池に鯉を放ち、アヒルを飼い始める。食堂から出る残飯を与えて育てるうちに、飛来する鴨とアヒルが子どもを産み、いわゆる合鴨が池を泳ぐようになった。施設周辺の環境を整備することは、筑波宇宙センターをアピールするためにも必要だったと鈴木さんは考えている。

筑波宇宙センターの調整池で合鴨を飼い始めた鈴木さん。その様子を収めた当時の写真を懐かしそうに見せてくれた。

桜を植えたのもその一環であり、VIPが来訪した際に使われた技術交流棟からの眺めに築山を整備したりもした。 特に覚えているのは、1989年のアメリカのクエール副大統領の来訪。数機のヘリコプターで筑波宇宙センター内に着陸し、SPを伴って視察に訪れた姿は強く印象に残っているという。同時に鈴木さんは、地元への還元という視点も持ちつつ、筑波宇宙センターでの仕事を行っていた。

「当時、筑波山にはゴミを捨てる人が多かったんですね。今のようなエコロジカルっていう概念もないですから環境に対する意識が低かった。それと同時に施設で働く人たちにもレクリエーションっていう考え方が浸透してきた時期で、それならゴミ拾いをしながら登山をしたらどうかと提案したんです。当時はね、右肩上がりの時代でしょう?

やればやっただけ成果が出る時代。特に、種子島宇宙センターでロケットの打ち上げが成功して、ロケットを分離した後には今度は筑波宇宙センターの追跡管制室が夜を徹して、衛星が軌道に乗るまで見守らなきゃいけない。その業務は本当に大変です。当時は食堂もまだなかったですから、食事の手配をしたりもしました。ただ、働きづめでは壊れてしまいますから、例えば休みの日には、青空の下で農家の仕事を手伝ってもらって、終わったら飲み会をして(笑)。そういうバランスを取って働いてもらうようなことも考えていたと思います」

一緒に霞ヶ浦へと釣りに行ったりしていたという。まだワーク・ライフ・バランスという言葉もない時代に、日本の技術力の粋を結集して働く筑波宇宙センターの職員たちが、週末には鈴木さんの田んぼで稲刈りをして汗を流して気分転換をしていた。

現在の調整池。合鴨が泳いでいた。

宇宙を広く伝えるために、“実物”を見せる

鈴木さんも編集に携わっていた、NASDA時代に発行していた季刊誌『すぺーす』。

平成に入ってからは広報としても働くようになった鈴木さんが取り組んでいたのは、(JAXAの前身のひとつ) NASDA時代に発行していたの季刊誌『すぺーす』の編集のほか、より広く一般の方に宇宙を身近に感じてもらうために、実際に多くの人たちを施設内に招き、筑波宇宙センターを紹介する仕事だった。当時は現在のような規模の「展示館」はなく、実際の施設を見学ツアーに組み込んでいた。

「例えば、遠心力を利用して試験を行う設備や、人工衛星に搭載する機器に振動を与える設備を実際に動かしてもらったり。そうやって模擬実験のようにして、実物が動くところを見せてあげていたんです。

宇宙センターには、人工衛星もあるし、さまざまな実機がありますからね。実物を見せるわけですから、みんな喜んで帰っていきました(笑)。ですから私は何万人も案内していると思います。ただね、私も、宇宙は素人ですから、自分がわかるように覚えておかなきゃいけない。勉強しましたよ。そういう意味では、もともと知らない人が説明した方が伝わるんじゃないかな」

展示のための模擬品ではなく、実物が見られること。それが何よりの説得力となって、宇宙への興味を引く。筑波宇宙センターで働くようになって初めて「宇宙」に触れた鈴木さんが、打ち上げに感動し、次第に虜になっていったように、多くの来客にもその熱を伝えていった。また、小学校や地元の祭りへ出向き、水で飛ばすロケットを作るワークショップなどを積極的に開催して、宇宙ファンの裾野を広げるための活動も行っていた。鈴木さんにとって宇宙は、筑波宇宙センターの発展と共にあった。

最後に歩きながら話を聞いたときに、当時、施設内をいかに整備していたか、いかに綺麗に整えていたかを伺った。調整池越しに施設を眺めながら鈴木さんが少し誇らしげに、「私がいると安心するって、宇宙飛行士たちが話してくれたんです」と言った。それはつまり、筑波宇宙センターを支える裏方として、鈴木さんの信頼がいかに厚かったかの証明だろう。

筑波宇宙センターのシンポル的な施設、総合開発推進棟の屋上からの景色

Profile

鈴木清次 SUZUKI Seiji

茨城県新治郡桜村(現つくば市)出身。1972年9月より筑波宇宙センター勤務。地元との折衝や、管理に関わる業務全般を担当し、およそ47年間勤務する。現在は、桜川漁業協同組合組合長として、自然の大切さを伝える活動を行っている。

写真:森本美絵 取材・文:村岡俊也

著作権表記のない画像は全て©JAXAです。