イプシロンロケットの今とこれから

革新的衛星技術実証2号機を搭載して宇宙へ

イプシロンロケットの

今とこれから

革新的衛星技術実証2号機を載せて、いよいよイプシロンロケット5号機が飛び立つ。

5号機が担うミッションとイプシロンのこれから、

そしてロケットのマネジメントについて、プロジェクトマネージャの井元隆行に聞いた。

進歩が少ない、それこそが5号機の進歩

イプシロンロケット(以下、イプシロン)は、2013年度の試験機に始まり、2019年の4号機まですべての打ち上げに成功。そして現在は、5号機の打ち上げを控えている。

5号機のミッションは、革新的衛星技術実証2号機を各軌道に届けること。これまでイプシロンは打ち上げの度に進歩を遂げてきたが、5号機は目玉と呼べる進歩は少ない。しかし、「これこそがイプシロンがめざしていたこと」とプロジェクトマネージャの井元隆行は話す。

「進歩が少ないところこそが進歩。信頼性の高いロケットをめざすには、ずっと同じものを作り続けること、つまり安定性が必要になります。イプシロンはようやくその域に達しました。これは基幹ロケット(国として必要な宇宙までの輸送手段)として重要なことです。

イプシロンロケット4号機の打ち上げの様子

例えばイプシロンなら、初号機から2、3号機では強化型開発であったり、4号機では複数の衛星を打ち上げるというように、ロケット開発の進歩には大きな節目があります。今は次の大きな節目に向かって、より安定性を高める段階になりました」

安定期を迎えたことで、今後は打ち上げ頻度の向上も期待できるという。

「イプシロンは、お客さんである人工衛星を所定の軌道にお届けすることがミッションです。その信頼性が高まることで、ますますロケットを使っていただくことができるようになるのではと思います」

コロナ禍で始めた朝夕のリモートミーティング

5号機の開発を進めるうえで、技術面とは別の大きな課題に直面する。新型コロナウイルスだ。

「感染対策をとりつつロケットの設計製造を進めないといけないため、私たちもリモートワークを導入しました。どんな仕事もそうだとは思うのですが、ロケットの開発には多くの関係者がいるわけです。それをリモートワークで進めていくことは、非常に難しいと感じました。やはり、個々で仕事を進めないといけない分、通常よりもコミュニケーションが分断されてしまいますから」

このデメリットをメリットに変えるために井元が始めたのが、朝と夕方にチーム全員が参加する10分程度のリモートミーティングだ。

「『今日はどうする』『今日の結果はどうだった』『今後どうするか』など、チーム全員でコミュニケーションを図るようにし、これは今でも続けています。全体の情報共有という意味では、コロナ禍の前よりできているようにも感じています。また、リモートワークでは一人ひとりの判断が重要になってきます。以前なら近くにいてすぐに相談できたけれど、物理的にそれができない。だからこそ、いつでもリモートで呼び出してもらうように徹底し、なんとかズレを補ってきました」

射座(写真下のコンクリート部分)に据え付けられたイプシロン。打ち上げ時の音響が小さくなるよう設計されている。(写真はイプシロン試験機)

コロナ禍前にも負けないチームワークを高め、打ち上げまで漕ぎ着けた5号機。当初から"世界一コンパクトな打ち上げ"を掲げているイプシロンには、数々の世界に誇れる技術が使われているが、そのひとつに「射座」があると井元は語る。

「(イプシロンを打ち上げる)内之浦宇宙空間観測所にあるコンパクトな射座には自信があります。射座とは、打ち上げ時にロケットを据え付ける部分なのですが、ほかを知っている人からすると、『なんでこんなに小さいんだ』と驚かれます。この射座はコンパクトなだけでなく、打ち上げ時の音響が世界トップレベルで小さくなるよう設計されています。ロケットの爆音は搭載する衛星に悪影響を及ぼしますので、衛星にとってもメリットがあるんです」

イプシロンSがめざす、新しい宇宙輸送の道

5号機と並行し、次なる大きな進歩としてイプシロンSの開発も進めている。昨年3月に発足した「イプシロンSロケットプロジェクト」は、H3ロケットと技術を共有化することが特徴のひとつで、井元も「H3とのシナジー効果を発揮できれば、国際競争力を高めることができる」と話す。

「もうひとつの特徴は民間移管で、民間の優れた部分を活用し、そこにJAXAの経験や知識を注入します。例えば、低コスト化が目下の課題ですが、同じ設計でも製造に工夫を加えることで価格を下げることができるかもしれない。このような民間とのタッグは、ロケット開発にいい未来をもたらすと思っています」

今後、衛星打ち上げの流れは、より大きな衛星とより小さな衛星で二極化すると言われている。

「今回の革新的衛星技術実証2号機では、高等専門学校が関わったキューブサットも搭載します。もしかすると、今後は中学生が開発した衛星も登場するかもしれない。そういう小型化の流れにイプシロンSを順応させることで、これから生まれる衛星をどんどん宇宙に届けていきたいと考えています」

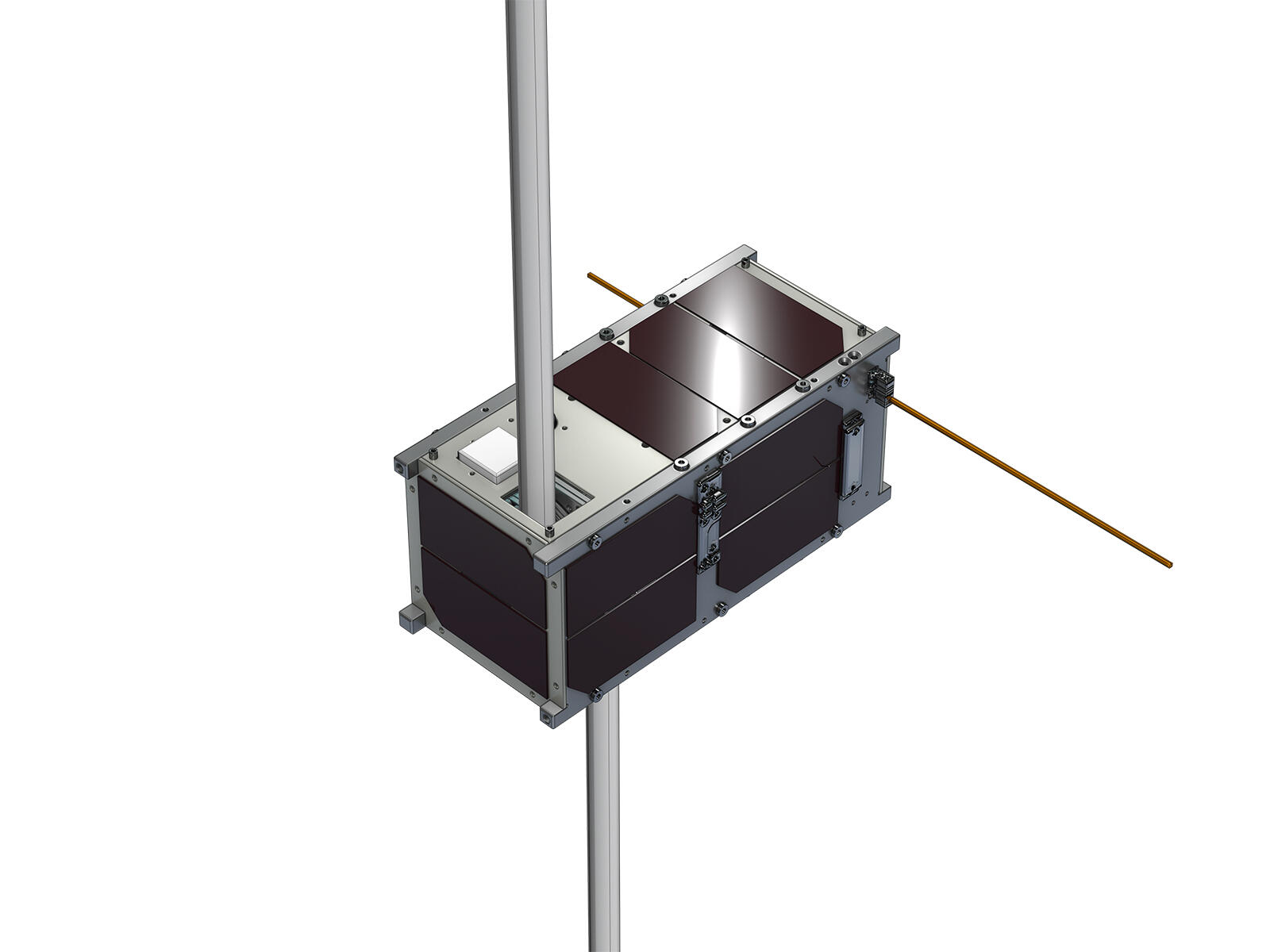

全国10校の高等専門学校が連携して開発した、木星電波観測技術実証衛星KOSEN-1

ロケット開発は柔軟な発想力が必要だが、井元には大切にしていることがある。

「できない、とは考えないことです。『これはできない』『あれはできない』と考える人はたくさんいますが、私は『あれもできるのでは』『これもできる』と考えるように心がけています。これは研究という分野の話だけではなく、どの世界でも同じなのではないでしょうか。いろんな発想があるなかで、できることを考えたほうが楽しいですし、可能性は無限にありますから」

プロジェクトマネジメントに大切なこと

井元がプロジェクトマネージャに着任してから4年。マネジメントをするうえで心がけていることに、「モチベーションを高く維持すること」と答える。

「ロケット開発はものすごく大変です。人が足りないなかで、高度なことをたくさんやらなければならず、必然的に個々のレベルの高さも求められます。そして一番大切にしないといけないことに、モチベーションを高く保つことがあると思います。『イプシロンの開発をしているんだ』という誇りや情熱をもつことが必要であり、そのためにも『イプシロンはいいロケットで、もっとよくしていくんだ』という強い気持ちが、モチベーションにつながると信じています」

イプシロンロケット4号機の打ち上げが成功したときの管制室の様子

さらに、「肉体的にも精神的にもすごく疲れるけれど、打ち上げが成功したときの喜びはものすごく大きく、これはなかなか形容できない大きな感動になります。若い開発者たちにはこの体験をしてもらいたいですね」と続けた。

実は、サブマネージャ時代もプロジェクトマネージャのつもりで行動していたという井元。「その立場で出来ていたかは別として、私がプロジェクトマネージャだというマインドで仕事を進め、常にそれくらいの仕事をするんだと思っていました」と振り返る。それゆえ、チームのメンバーに求めるレベルも必然的に大きくなる。しかしそれは、ロケット開発の難しさを誰よりも理解しているからだ。

「それぞれがいい仕事をして、はじめてロケットを飛ばすことができます。その過程は疲れるかもしれないけれど、常に高みをめざして仕事をしてほしい。それはチームのためにもなるし、結果として本人のためになると思っています」

では、プロジェクトの長として、いつも心がけていることはなんだろうか。

「人にはそれぞれの常識がありますよね。相手と接するとき、その人がまずはどんな常識を持っているのか、どんな考え方をするのかを知るようにします。対企業であっても同じです。それはこれまで幾度も痛い経験をしてきているからで(笑)。なぜズレが生じてしまうのかと考えると、やはりそもそもの常識のベースが違うからなのです。いろいろなタイプの価値観に合わせ、相手が納得するようなコミュニケーションを選ぶこと。これは社会においても大切なことではないでしょうか」

究極のロケットとは

小学生の頃、映画『スターウォーズ』シリーズやアニメ『宇宙戦艦ヤマト』に影響を受け、宇宙開発の道をめざしたという井元だが、実際に宇宙を相手に仕事を始めてその気持ちに変化はあったのだろうか。

「あの頃は、地球のレベルを超越した宇宙という世界に興味がありました。それが今だと、地球に気持ちが向かっています。宇宙開発は、普段の生活をよりよいものにするために行っていること。それにはやはり地球での生活がベースとなるので、最近はどう地球を守り大切にできるのかを強く考えています」

最後の話題は、長年ロケット開発に携わってきた井元がめざす、究極のロケットについて。

「究極はロケットがなくても宇宙に移動できるようになることです。これは極論なのですが(笑)。現在のロケットは高性能で複雑なので、それをもっとシンプルにしていきたいと思っています。何度も使えるようにしたり、どんどん打ち上げられるようにしたい。飛行機のような存在にしていくのが、めざすロケットの在り方ですね。

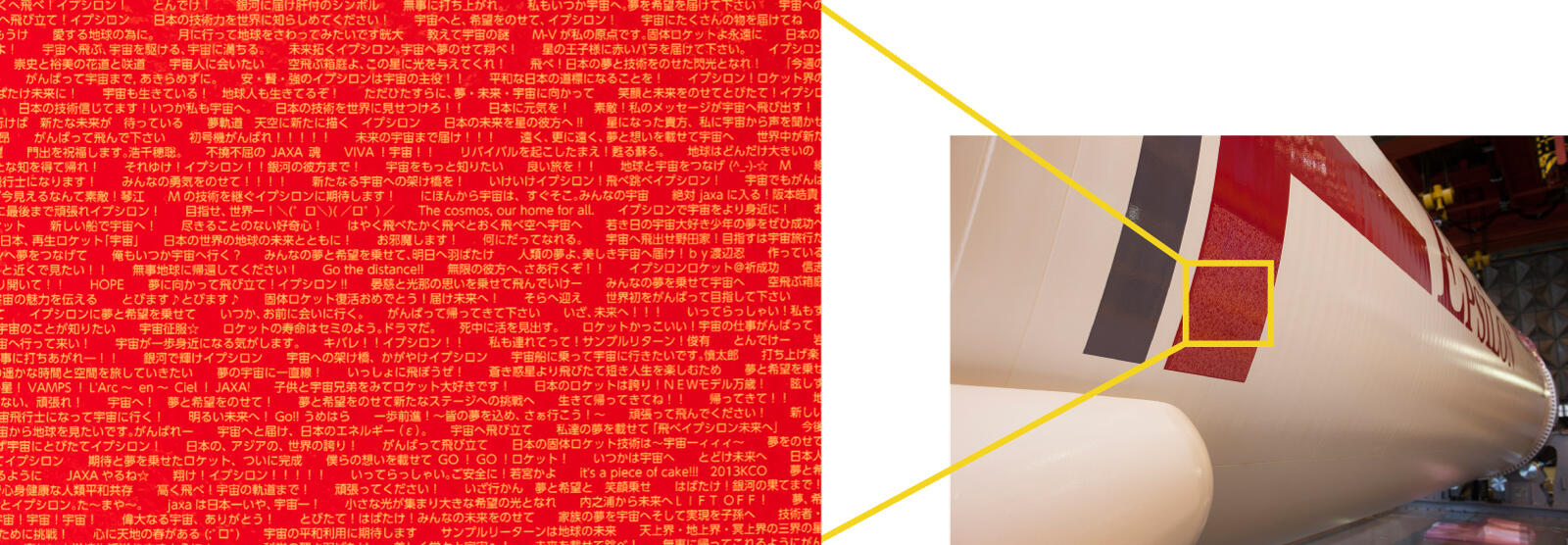

昔に比べると宇宙事業に参画する人たちの裾野が広まり、今後はもっと広がるはずです。これは多くの人たちが宇宙に興味を持ってくれているおかげでもあります。イプシロンはみなさんからの応援メッセージを毎回ロケットに入れているのですが、その応援の声は本当に力になるんです。今回の5号機の打ち上げで、より多くの方に宇宙に興味をもってもらえると嬉しいですね」

©JAXA/JOE NISHIZAWA

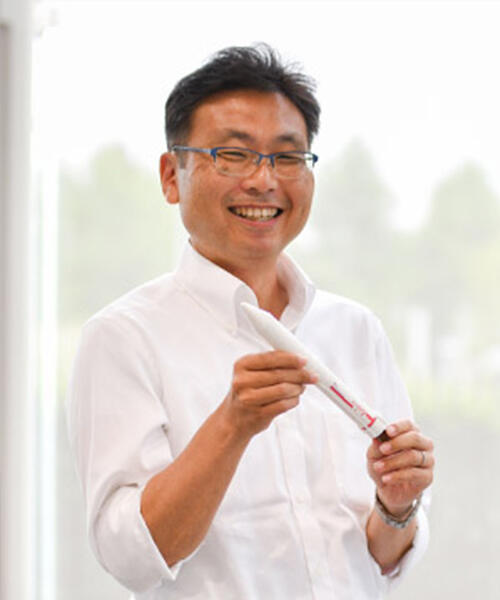

Profile

宇宙輸送技術部門

イプシロンロケット

プロジェクトマネージャ

井元隆行

大分県出身。H-Ⅱロケットのエンジン・推進系開発、H-ⅡAロケットの研究立ち上げから試験機2号機打ち上げ成功まで全体とりまとめを担当後、イプシロンロケットの研究立ち上げから全体とりまとめを行い、2017年4月から現職。趣味は、テニス、コーヒー・本屋めぐり、サッカー日本代表テレビ観戦。

取材・文:野村紀沙枝

著作権表記のない画像は全て©JAXAです。