対談「自分の手に取れる宇宙を見つけて」

対談「自分の手に取れる宇宙を見つけて」

糸井重里コピーライター・

ほぼ日代表

×

野口聡一JAXA宇宙飛行士

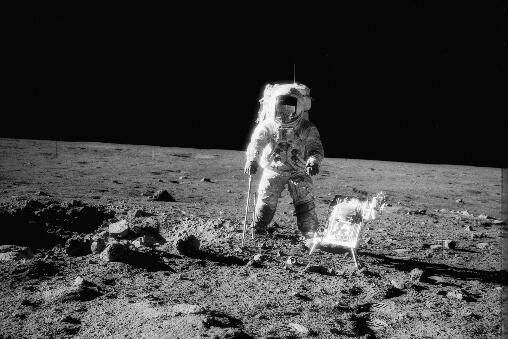

まもなく(2020年9月現在)、米SpaceX社の新型宇宙船クルードラゴンでケネディ宇宙センターから国際宇宙ステーション(ISS)へ向かう、野口聡一宇宙飛行士。

人間が地球の外側の宇宙へ向かうには、人類みんなのナレッジである科学は必要不可欠だけれど、同時にそのナレッジを支えるのは、「わたし」という個人の体験だ。

わたしとわたしたち。有人宇宙飛行とは、その両方の視座が可視化される瞬間だが、まさに日々言葉やコンテンツを作るという創作行為から、わたしとわたしたちを見つめてきたコピーライターの糸井重里さんとのオンライン対談を通じて、人が宇宙に向かう本質に触れていく。

宇宙は今、アンビバレントな世界

糸井

自分の中で今一番、いい意味での違和感を持っていることがあるのですが、地球の外に出てしまった「宇宙」というものは、僕らが普段暮らしている場所以外の全部を表しているじゃないですか。その、全部を表すということが、どうしても頭で理解できないんです。例えば小惑星探査機「はやぶさ」が飛んでいく、という具体的なニュースがあると、そういう距離の場所に行くんだなと思えますが、宇宙とは遠大な、無限に広い場所ですよね。その無限感みたいなものを想像すると、ちょっと気持ちが悪くなるんです。宇宙を仕事にしている野口さんにとって、そういう違和感はもうないものなのでしょうか。

野口

おっしゃるように宇宙という言葉自体が包含しているイメージは広いので、それぞれに持っているイメージは変わるものだと思っています。もともと「宇宙」という言葉は時の広がりと空間の広がりの両方を指す、という語源の話もありますが、宇宙を語るときに、今から138億年前に発生したビックバンからはじまる宇宙の話をすることもあれば、「宇宙」という舞台でどういうビジネスができるのかと、利用できる空間としての話をする場合もあります。一方で天文学者は遥か彼方に瞬く星空の挙動を観察していますし、宇宙が与えるインスピレーションが地上の創作活動にどんな影響を与えるのか?そのような形で捉えるアーティストもいます。つまりそれぞれの立場で見つめる宇宙像、自分にとっての宇宙の姿があってしかるべきだなと、思うんです。その上で我々宇宙飛行士は、広大な宇宙のほんの一部にすぎない、地球の周りしか実際には見ていないわけです。ですから地球の重力を振り切って、人間が行くことができる範囲の場所というのが、宇宙飛行士にとっての「宇宙」という言葉ではないかなと思います。

糸井

野口さんにとって、その「宇宙」はもう仕事場という感覚なのでしょうか?

野口

昔、先輩宇宙飛行士の向井千秋さんが「仕事場は宇宙」とおっしゃっていたことがあって、すごく印象に残っているんですが、確かにそうだな、と思います。

糸井

ということは宇宙飛行士にとっての宇宙は、「遠い地球」でもあるということですか。

野口

そうですね。1961年にユーリイ・ガガーリン宇宙飛行士が世界初の有人宇宙飛行を成功させてから59年が経った今、人類は少なからず地球の周回軌道は生活圏に入っているのではないでしょうか。糸井さんが「遠い地球」とおっしゃったように、地球に住んでいる人間が一時的に行ける場所にはなっていると思います。そこからもうちょっと延ばして月までは、1961年から1972年にかけて実施された「アポロ計画」で有人月面着陸が成功していますので、月も含めたエリアまでが広い意味での地球圏内とも言えます。

糸井

地球環境というエリアが設定できるとしたら、つまり月の周回軌道までは地球環境の中にあるんだというところまで、人類はいったんですね。

野口

実際に行ったという意味でもそう言えますし、あとは例えば潮汐力ですよね。満ち引きにも月の重力が関係していますし、地球の環境と月とはいろんな意味で密接な関係があります。

糸井

地球環境の中とはいえ、そのエリアも通常は「宇宙」という言葉で呼ばれていますから、すごく遠くのような気もしています。つまり普段僕らが触れている「宇宙」という言葉は、行こうと思えば行ける場所であることと、冒頭でもお話ししたような無限大の場所の、二重の概念になっているのかもしれませんね。

野口

古今東西の宇宙論を見てみると、先人達は想像力をかき立てて宇宙像をつくっていて、例えば世界は半球形で、大きな蛇と亀と、その上の多数の象によって支えられていると考えられていた逸話があったり、古代ギリシャの哲学者、ピタゴラスのコスモス(Cosmos)の話やアリストテレスの宇宙論など、ロマンチックな宇宙の話は人知を刺激しますよね。一方で現代になると、ビッグバンからはじまる宇宙理論で書かれた宇宙の年表のようなものもあって、前者と後者ではあまりにも乖離があります。最新のガチガチな宇宙理論は私ですらまったくわからないので、おそらく一般の方が読んでも簡単にわかるものではないですよね。特にダークマターなんて、我々は何も知らないんだ、という気分にもなってしまいます。ですから、宇宙からのハイビジョン映像や4K画像でクリアに見える、あるいは「はやぶさ」が星の砂を持ってきた、というような形で宇宙に対する感覚を身近でロマンチックに感じていただけるように活動する反面、「宇宙ってやっぱりわからないよね」というアンビバレントな世界になっていることは、確かだと思います。

糸井

僕らは「宇宙」という言葉が使われるニュースを何種類かの距離感で見ていますが、「星の砂を拾ってきた」というような話が間にはさまることで、遠すぎる宇宙のイメージと引力から離脱しただけの近い宇宙とが結ばれる気がしたんです。だから「はやぶさ」の活動は本当にうれしかったですね。

野口

ポイントになるのはおそらく自分の理解できる範囲、自分の手に取れる宇宙があるか、という感覚だと思うんですよ。「はやぶさ」が持ち帰った星の砂もそうですし、カプセルそのものでも身近に感じられます。「60億キロを旅してこのカプセルが帰ってきたんだ」という実感をともなう体験としての宇宙であれば、訴求力が非常に高いと思うんです。その一方で私は自分が体験したことしか信じないという面もあって、それが例え宇宙という場所であっても「自分が実際に行って触って聞いてくる世界」、「自分の五感で感じた世界が宇宙である」という、揺るぎない信念があります。だからでしょうか。私は生粋の理系ですが、アーティストの方々の感性とも、そのあたりで共感し合えるのかなとは思います。

月面着陸は、

垂直の旅だった

糸井

そういう意味では月旅行が現実的になってきているのは、遠い宇宙と手に取れる宇宙の両方があるものとして認識できましたよ。

野口

月と言えば「アポロ」計画が実行された当時というのは、「どこまで行ったのかわからないけれど、すごいところに行ったらしい」というのが、おそらく当時の民衆の素直な感想だったと思うんです。特に当時は冷戦中でしたから、自分たちの空の上を、知らないあいだに悠々とロケットが飛んでいくというのが、非常に驚きだっただろうなと思います。ガガーリンを宇宙に飛ばしたソ連に対するアメリカ、ケネディ大統領の作戦が世界中のどこからでも見える月に国旗を立てるという、すごい計画でした。結果的にはご存じのとおり、成功しましたよね。しかしながらそれ以降、目に見える成果といいますか、誰もがわかりやすくすごいと思えるような成果から離れた世界に行っているのは、確かだと思います。惑星探査機はたくさん飛んでいるのですが、「はやぶさ」や「はやぶさ2」のように、わが手に戻ってきて宇宙観を与えてくれるというものは、最近少ないなと改めて思いますね。

糸井

そういう意味でも、「アポロ計画」というのはプロダクトとして本当によくできていたとも言えますね。

野口

去年が月面着陸50周年という年で、私が滞在しているヒューストンでは「アポロ計画」にまつわる講演会がたくさん行われていました。当時、まだ20代で「アポロ計画」を支えていたエンジニアたちのお話を伺えましたし、月面を歩いた方たちとも交流できました。アメリカの国力もあったと思いますが、失敗を恐れないであるとか、成功を疑わないという、すごい信頼ですよね。話を聞くほど月へ到達したこと以上に、「よくそんな綱渡りみたいなことやりましたね」ということに感動してしまいます。当時のケネディ大統領が「我々は月に行く。難しくても行くんだ」と言ったかどうかわかりませんけれど、当時の技術力を駆使して人類がギリギリ届く範囲に目標を設定していたことがすごいなと思います。もちろんそれは、ガガーリンにしても同じで、ソ連が共和主義の優位性を示すためにおそらく当時の局長が「次は宇宙だ」と、エンジニアをたきつけて強引に成功させたのだと思うんです。時の指導者が難易度の高い計画を立てて、そこに技術者がうまく乗る手法は、ある意味で成功するパターンなのかもしれません。

糸井

飛んでいるロケットを思い浮かべたときに、垂直に宇宙に飛び出すイメージと、地球の周りを回ることで平行に見える空と、どちらもありますよね。でもやっぱり、人の宇宙観っていうのは垂直なイメージを持ちたいんだと思うんですよね。月面着陸と聞いて人々が思い浮かべたのは、垂直の旅だったんだと思うんです。

野口

垂直と平行、感覚としてはそうですね。

糸井

感覚としてです。

野口

よくわかります。私もロケットの打ち上げは何度も見ていますが、肌感覚として一番感動したのは、自分が乗っていたスペースシャトルではなく、友人の宇宙飛行士が乗っていたソユーズロケットの打ち上げでした。平原の何もない大地にロケットの発射台だけがあって、「3、2、1、ボン」と火がついたときに、地平線が見えるところからロケットが真っすぐ空に上がっていったんです。地球という我々が知っている世界から垂直に離れていくことで、「人類にはこんなことができるんだ!」と強烈に感動したことを覚えています。おそらく糸井さんにとっての宇宙は、地球の地面に棒を立てて、そこから真っすぐ上げていったその先に月があるという感覚ですよね。

糸井

そうです。

野口

実際に月に行くときには、地球の周回軌道にまずは乗って、スピードを上げていってスーッと放り投げるように月へ向かいます。ただ、垂直に地面を蹴って上がっていくものに対する畏怖の念というのは、間違いなく人類の遺伝子に刻まれていると思います。

糸井

その感覚が、月というシンボルに向かっていくときに、やっぱり大勢の誰もが感じられたんでしょうね、きっとね。もしも月のあとに火星計画が進んでいたら、僕はもっと宇宙少年だったんじゃないかなあ。

本気で火星探査を

目指している

野口

糸井さんの考えに近い方向へ進んでいるのが、今度私が乗るロケットを開発しているSpaceX社という会社ですね。

糸井

らしいですね。

野口

私が乗るクルードラゴンも鉛筆型といいますか、まっすぐ立った先にカプセルがある形状です。SpaceX社は本気で火星探査を目指していて、月の次は火星まで行くためのロケットを造るんだということを、会社の目的として前面に出しています。糸井さんはじめ、1960年代に子どもだった方々の宇宙への夢を正しく継承しているのは、SpaceX社なのかもしれませんよ。

糸井

ニュースを見ていると、SpaceX社は、宇宙のイメージをだいぶ身近にしてくれそうですよね。

野口

SpaceX社が目指しているものに火星探査のほかに、もうひとつの方向として「より広い人たちに宇宙を」というのもあります。アポロ計画で月面に降り立った人はたったの12人しかいませんが、これから先、宇宙に行く人を100人規模、あるいは1000人規模を目指しているんです。そのためにもまずはコストを下げないといけません。スペースシャトル計画でもやっていたことですが、再利用ができる設計にすることが一番大きなポイントです。宇宙に行って帰ってきたロケットを再利用して、定期便として飛ばせるようにします。行ける場所は遠い宇宙というよりは地球の周りですけれども、より多くの人たちが宇宙を体験できるように、と。

自分自身が星になる

糸井

野口さんは個人的な資質が向いていたのかもしれませんけど、最初の飛行から船外活動を仕事にしていらっしゃいましたよね。宇宙機の外に出るという活動は、訓練とどういうふうに違うんでしょう。そのときに感じたことを観光案内みたいに教えていただけますか。

野口

そうですね。私が宇宙飛行士になったときには、日本人で船外活動した方がまだいらっしゃらなかったのもありますけれど、この世界に入ったことで、船外活動という仕事は宇宙飛行士にとっての花形といいますか、ドリームジョブだなと感じました。端的に言ってしまうと、宇宙機に座ってババババッと振動を感じながら垂直に上がっていく、それ自体もエキサイティングな経験ではありますが、乗り物には乗っているわけです。船外活動をするためにハッチを開けて外に出るという体験は、自分自身が乗り物になるといいますか、自分自身が星になっているわけですよね。

糸井

星になる感覚なんですね。

野口

宇宙に出たその瞬間、地球の重力で地球の周りを回るひとつの物体になっているんですよ。もちろん命綱はつながっていますが、自分自身が浮いていて、月と同じように地球の周りを地球の重力だけで飛んでいる。自分が手を動かす、足を動かすということが、宇宙服を通じて直接宇宙に伝わるというダイレクトな実体験をしてきました。そこがやっぱり強烈なんだと思います。もうひとつが臨場感ですね。宇宙服越しの視界が非常に広いです。ヘルメットは3層構造なのですが、完全な死の世界となんとか命を保っている世界とが、非常に薄いガラスの層だけを隔てて目の前にあるんだという。その臨場感というのもあって、自分が星になっているっていう感覚を研ぎ澄ましてくれるのかなと思いますね。

糸井

車に乗っていると速度を感じますよね。宇宙の速度というものはどう感じているのでしょうか。

野口

そうですね、速度はあまり感じません。実際には船外活動中は、秒速8キロで地球の周りを飛んでいるんですけれど。

糸井

秒速8キロ、それはすごいですね。

野口

速度を感じない理由のひとつは、船外にはまったく空気がないのでハッチを開けて出たときに感じることは、まさに完全なる静寂なんですよ。宇宙空間というのは、音がない世界、冷え冷えとした景色です。そこにひとりで足を踏み出していく。実際には無重力なので手を伸ばしていくのですが、まさに踏み入れていく感覚があります。宇宙空間から見ると宇宙船の中というのは本当に命に満ちているように思えるんです。地球から持ってきたリソースとして、酸素があり、温度があり、水がある。地球から借りてきた空間が宇宙船の中には満ちていて、「ミニ地球」のように見えるわけです。そこから命綱をつけているとはいえ、ドアを閉めて外に出たときの心細さは強烈に感じていましたね。

糸井

野口さんはそういう感覚を、過去に経験した覚えはありませんでしたか。

野口

当然ながら船外活動の訓練は何百時間も地上でやってきているので、それこそ目を閉じても動きがわかるまで作業自体は体にしみついていました。ただ、宇宙は真空の世界ですから。宇宙船と宇宙空間との間の空気を二重扉で仕切っているエアロックという部屋に入って、船内側のドアを閉めて空気を抜いていき、完全に真空になったところで外のドアを開けるのですが、真空になっていくにつれて、どんどん宇宙服が固くなっていくんです。

糸井

そうなんですね。

野口

あと、自分の声が変わるんですよね。人間の声は気圧に合わせて出しているので、気圧が下がることで自分の声が変わっていくことがすごい短時間でわかるんですよね。「ちょっと違う世界に来たんだな」と感じました。温度も低いし、気圧も低いし、自分の体では感じないことですが宇宙には放射線がいっぱい飛んでいますので、危険性も明確にある場所なんです。ここより先は行っちゃいけない世界だ、ということを本能的に感じながらドアを開けて外に出ていく。すごくアンビバレントな体験でした。

糸井

行っちゃいけないと感じつつも野口さんの知性としては、「そこに行っても俺は生きているぞ」ということはわかっているわけですよね。

野口

おっしゃるとおりです。何十回も練習したルートを通っていくだけで、もし何かあったらジェット噴射で帰ってくることもできます。技術的には安全策を立てているので、頭では安全だとわかっているんですけど、ドアを開けて宇宙空間に出るときには映画『トップガン』じゃないですけど、デンジャーゾーンに入っていく感覚です。死の世界に入っていくという体感は、強烈な体験でもあり、感動でもあり、忘れられない景色です。

宇宙と地上、それぞれに

耕せること

糸井

僕がさきほど「過去に経験した覚えはありませんか」と聞きましたが、その理由は、野口さんの話がまるで詩のようにも聞こえたのがひとつですが、子宮から出てくる赤ん坊が同じなんじゃないかなと、ふっと思ったんです。

野口

なるほど。

糸井

つまり、お母さんの子宮は海の模型であって、その海にいる赤ん坊は生き物として完全な信頼の中にいたわけです。子宮の中で成長して外に出なければならなくなって生まれ出るとき、赤ん坊は危険の中に飛び出していきます。幸い、宇宙服の中というのは子宮のコピーになっているのかなと思って。宇宙では酸素のタンクも含めて子宮のコピーをまとって生きているけども、赤ん坊はもっとすごい冒険をしたんだと思うんです。つまり、呼吸法まで変えて外に出てくるわけで、人間っていうのはとんでもない冒険者ですよね。いや、人間だけじゃなく、生き物が生まれるということはきっと、信頼と冒険が同時にあるような世界に叫び声とともに飛び出すんだなということを、お話を聞きながら思っていたんです。

野口

SFの映画に『2001年宇宙の旅』がありますよね。

糸井

ああ、そうか。あの映画でも胎児が出てくる。

野口

モノリスというものを象徴的に使って、人類の進化を具現化していました。最終的なものがスターチャイルドで、まさに胎児の姿でしたよね。そういう意味でも、宇宙体験や冒険者が切り拓く道は赤ん坊が産道を出てくるかのように、新しい可能性に向けて一生懸命はい出しているところなのかもしれません。

糸井

野口さんがごく自然に語っていた体験が、もしかしたら、みんながどこかで経験していることかもしれないと思えた瞬間がぼくの中にあったんです。

野口

糸井さんとお話しさせていただいたことで、気づいたことがありまして。胎児が細胞分裂して外に出ていくまで、まさに生命の進化そのものを体感しながら最終的に海から陸に上がるような大きな変化を経て外に出ていきますよね。そういう意味で船外活動というのは、死の疑似体験ではなくて生の疑似体験だと。

糸井

小説にしか思えないような宇宙飛行を、生き物である人間が成し遂げて、地球に下りて帰ってきたという物語がぼくは大好きなんですよ。全部が予測可能だと思って生きている今の社会は、僕らにしてみれば、同時に息苦しいものでもあります。「なんで僕がいるんだよ」というところが、不愉快でありながらセットされて生きている時代に、宇宙飛行士は予定がわからない中で判断して生き抜いている。その実感を持って船外活動で感じた話を聞いていると、地上にいる僕ら自身が耕す部分っていうのも、もっと対称形に膨らましていかないといけないんだなって思いました。

野口

確かにそうですね。

糸井

このままでいくと、人っていうのは「お前がいなくてもいいよ」というのを言い合える社会が理想の社会になってしまうんじゃないかな、というふうに薄々感じていたんです。ところが、野口さんの宇宙のお話は、綿密にやればやるほど成功率は高くなるということで、とっても明るさにつながるお話でした。人が訓練してシステムの中に乗っていけば、どんどん遠くまで行けたり、人類全体の可能性を増やしていける。だけどその増やしたぶんだけ同時に、その人でなければならない何かを捨てるんじゃなくて、対称形で開拓していく必要があるんだなと。ということを、リモートという不都合なやりとりの中で考えていました(笑)。ぼくにはとてもありがたい時間でした。

野口

宇宙は難しい世界だと思われがちですが、結局はアリストテレスやガリレオ・ガリレイが見ていた宇宙となんら変わっていないんです。空を見上げていろいろ考えてみよう、ということを彼らの時代からずっと人類は考え続けてきたわけですよね。隙のない宇宙論と思わずに、「宇宙は自分たちでつくっていいんだ」ぐらいのラフな感じで、いろんな人たちが挑戦していけると素晴らしいなと思います。

Profile

コピーライター・ほぼ日代表

糸井重里 ITOI Shigesato

群馬県出身。広告、作詞、文筆、ゲーム制作など多彩な分野で活躍。1998年にWebサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」を創刊。著書に『かならず先に好きになるどうぶつ。』、『ボールのようなことば。』、『知ろうとすること。』(早野龍五との共著)ほか多数。愛犬はジャックラッセルテリアのブイコ。

有人宇宙技術部門 宇宙飛行士運用技術ユニット

宇宙飛行士グループ 宇宙飛行士

野口聡一 NOGUCHI Soichi,Ph.D.

神奈川県出身。博士(学術)。2005年にスペースシャトルに搭乗し3回の船外活動を行う。2009年にソユーズに搭乗しISSに約5か月半滞在。2020年、民間の宇宙船「クルードラゴン」で3度目の宇宙へ。趣味はサバイバル術と料理。著書に『宇宙においでよ!』『宇宙に行くことは地球を知ること』(矢野顕子との共著)など多数。

取材・文:水島七恵 写真:後藤武浩

著作権表記のない画像は全て©JAXAです。