自然とロケット。対極にあるものが融合するとき

宇宙の視座でものを見る / 種子島編

自然とロケット。

対極にあるものが融合するとき

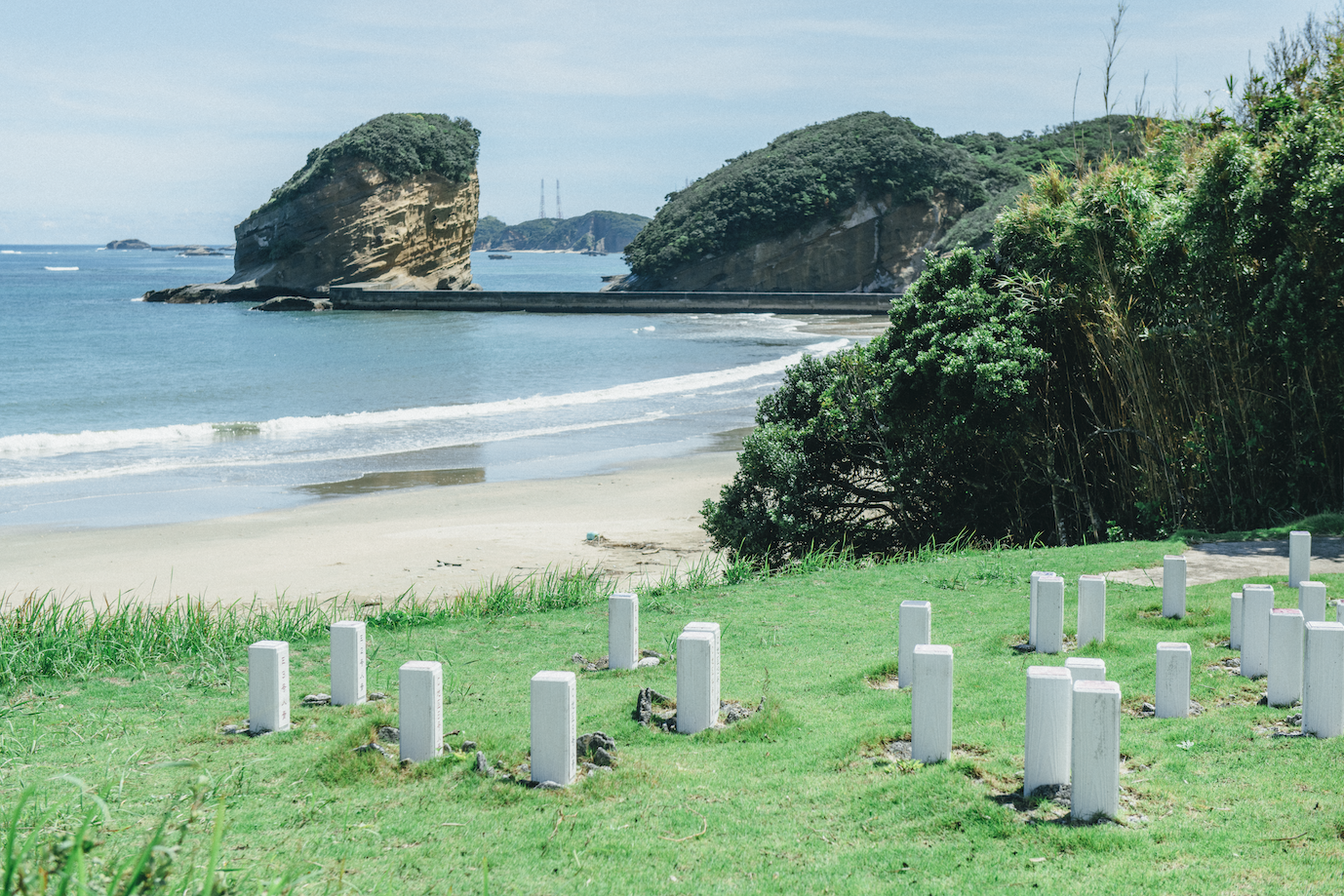

日本最大のロケット発射場として1968年9月、初打上げから半世紀を経て、人類と宇宙をつないできた種子島宇宙センター。原始の自然が残る島の海岸線から、人類の英知・挑戦を乗せてロケットが打ち上がる。対極にあるものが融合する瞬間を私たちは見届けたいと、種子島へ向かった。

美しさとは、そこに

あるべくしてあるもの

2019年9月11日、深夜2時。私たちJAXA's取材班は目的地である南種子島町・恵美之江に到着し、車のヘッドライトを消した。その瞬間、大きな暗幕に覆われたように漆黒の闇に包まれ、視界は自ずと空に眩く星々に奪われていった。そして、水平線からぐるりと頭上を経由して地平線に至るまでの180度、どこを見渡しても波打つ星々に埋まった世界を見つめながら、「そうだ、地球は球体だった」と、誰に向けるでもなく口にしてしまった。

やがてその星々が一つひとつ消えていき、水平線と、横たわる雲の間に朝焼けの茜色が一本の線を作る頃、ロケット発射場から同日朝6時33分に打上げ予定の宇宙ステーション補給機「こうのとり」8号機を乗せたH-IIBロケット8号機の姿がうっすらと見えてきた。

悠久の自然のなかに、科学と技術のいちばん先端をゆくロケットがぽつんと佇んでいる。本来両極にあるはずのものが、不思議と溶け合って見えた。

美しい。その景色を見ながら、私は思わず息を飲んだ。

「美しさの尺度というものは主観的なもので、人それぞれ解釈が違うと思いますし、うまく言葉で表現できるものではありませんよね」

美しいことの内訳をうまく言語化できずただ高揚する私に、笑顔で返してくれたのは、ロケット打上げに対するJAXA側の総合的な企画・調整、射場運営管理取りまとめなどを務めている福添森康氏だ。

「ロケットは地球の重力という自然に抗って、打ち上がる人工物です。そんなロケットを見て美しいと感じるということは、きっとロケットと種子島の自然が違和感なく共存して見えたからではないでしょうか。私自身、美しさをなにに見出すかと言えば 、"そこにあるべくしてあるもの"に感じるような気がします」

福添氏と会話をしたのは、H-IIBロケット8号機の打上げ延期が決定してから半日ほど経った、昼下がりのことだった。つい数時間前までその美しさに心掴まれていたロケットはこの日、宇宙へは向かわなかったのだ。

「H-IIBロケット8号機の打上げは、宇宙活動法が施行され、その実施を民間事業者(三菱重工業)が担う初めての打上げです。一層気を引き締め、準備を整えカウントダウンを迎えていましたが、なにかが起きるときは起きる。それがロケットの打上げの現実です」

全長57m、直径5.2m、重量550t(「こうのとり」を搭載した重量)のH-IIBロケットが大気圏を突き抜け、彼方の宇宙へと昇っていく。言葉にすると至極シンプルなその背景には、約125万点の部品で構成されたロケットと、製造、組立て、点検、さらに地上装置と設備といった、非常に広範囲にわたる巨大なシステムが完璧な状態で成立してこそという現実がある。

「あれだけの機体の大きさですから、積荷もさぞ多いだろうと想像される方もいると思いますが、実は質量550tに対して積荷となる宇宙船『こうのとり』の質量は16.5t、約3%の割合です。残りの質量は、ロケット構造体や搭載電子機器を除く大部分、9割近くがロケットを持ち上げて宇宙に向かわせるためのエネルギー、言わば推進剤となります。積荷を載せたロケット最終段の最終到達速度は、秒速約7km。時速では約3万kmとなり新幹線の100倍ものスピードに値します。その速度に到達することで、宇宙空間において地球の重力と釣り合い、地球のまわりを回り続けることができます。ひとたびロケットが地上を離れると、人間ができることはただ一つ、想定の軌道を外れる可能性が確認された時点で飛行中断コマンドを送るだけ。そういった部分もまたロケットにしかない難しさだと思います」

未知の領域へのチャレンジ、この世界の真理を探求する精神。極めて理性的かつ知的に積み上げてきた知識と技術と、それに伴う失敗と経験。ロケットに関わる人々がそのすべてを逃さず繋いできたからこそ、今の景色がある。

「今日は打上げ延期となりましたが、変わらず臨戦態勢です。すぐにリカバーして、確実な打上げに繋げますから」。

準備と本番、そして延期。続く原因究明とリカバリー。まさに疲労のピークというさなかで、福添氏はロケット発射場を望む長谷展望公園で私たちの撮影に応じてくれた。

「もう昼食は食べました?あそこのお店はすごく美味しいから、よかったらぜひ行ってみてくださいね」。

極限を知る人には、どんな状況にも対応できるようなフレキシビリティが、備わっている。そして強く穏やか。わずか15分の対話のなかで身に沁みて実感した。

自然と人類のチャレンジが、

一つに融合する

それから14日後の9月25日、深夜1時5分5秒。H-IIBロケット8号機が、ついに種子島宇宙センターから打ち上げられた。約15分2秒後には「こうのとり」8号機がロケットから正常に分離され、打上げは成功。その後も順調に飛行を続けた「こうのとり」8号機は、9月28日深夜2時55分、国際宇宙ステーション(ISS)に結合した。

「今までの打上げ実績と経験からすぐにリカバーできるよう心積もりしました。早くて1週間後での打上げ。そのように想定していました。実際には1週間後は難しかったですが、今はこうして無事に打ち上げることできて安堵しています」

打上げ成功から数週間後、延期となった原因についても説明してくれた。

「9月11日は快晴でした。海に囲まれている種子島は風が強いことで知られていますが、あの日は大気が長い間安定していて、それは私の感覚からしても年間でもめったにないという、独特な気象状況でした。気になった点と言えばその程度でしたから、これまでの打上げ準備と変わらないオペレーションを進めていました。6時33分29秒(日本標準時間)打上げの約3時間半前の3時05分頃、移動発射台開口部から火災が発生。結果的に打上げは延期となりました。その後の調査の結果で、推進薬充填作業中にエンジンの排出口から滴下している酸素が、開口部の耐熱材に吹きかかり続けることで発生した静電気が発火源となり、発射台に延焼した可能性が高いことを確認しました。あの日、射点周辺がほぼ無風だったことで、耐熱材の同じ箇所に酸素が吹きかかり続けてしまったことが要因の一端でもあったわけで、想定の幅を広げて考えることの大切さを改めて認識させられた出来事でした」

大型ロケット発射場が眺められる。

リカバーしたH-IIBロケット8号機が再び打ち上がる瞬間、私は東京で、ライブ中継映像を通して見守った。5・4・3・2・1......、ロケットから噴煙が広がった直後のまばゆい閃光。そして閃光から遅れてやってくる音。シンプルで美しいものほどそれに至る苦難のプロセスをほとんど感じさせないものだが、地上の重力を振り切って空を震わせながら真っ直ぐに、実直に、宇宙へと昇っていくロケットに、身体の芯が熱くなった。

種子島は時代を切り開く

起点になる島

日本のロケット発射場がなぜこの種子島だったのか。H-IIBロケット8号機打上げに成功してから数週間後、福添氏にあらためて話を聞いた。

「赤道上を周回する静止軌道への打上げには、赤道に近く、また、地球の自転速度を利用できる東向きに発射するのが良いのです。ロケットが発生するエネルギーをより少なくでき、効率的なためです。地球は西から東の方向へと自転していて、その回るスピードは赤道に近いほど速い。つまりその自転速度も利用しているのです。こういった背景もあって日本の中で赤道により近く、東側に開けた海を持つ種子島は、ロケットの打上げに適している場所のひとつでした。と同時にこれは私の個人的な見解ですが、種子島は戦国時代、ポルトガル人が日本にはじめて鉄砲を伝えた島です。さらに遡っていくと、日本の稲作のゆかりとして、島の北には白米の発祥の地と伝えられる浦田神社や島の南には原始米と考えられている赤米の栽培を伝承している宝満神社があります。このように過去の歴史を眺めていると、種子島は新しい時代が切り拓かれる起点となっている。実際、自分も住んでいて感じるのですが、地元の方々の新しい人やものを歓待する文化や風土など、この島にはそういう力があるように感じています」

ここに来れば、種子島のすべてがわかる総合博物館、種子島開発総合センター。「鉄砲館」という愛称で知られ、建物外観は、南蛮船をイメージ。ポルトガル人が初めてもたらした火縄銃、国産第1号の火縄銃をはじめ、歴史民俗資料約8000点が収蔵・展示されている。

土地の力。種子島に訪れるまで、私はこの島のなかでロケットはどこか異彩を放っていると思っていた。むしろ原始の自然とロケットという人工物のコントラストこそが魅力ではないか、とさえ想像していた。ところが現実は違った。宇宙センターの敷地内と島内の景色はなだらかに地続きで、敷地のほんのすぐそばで波乗りしたばかりの女性が、水で身体を洗っている。小さな子どもを連れた家族が寛いでいる。そんな光景を目にするうちに、海を眺めるときも、朝焼けとともに浮かび上がるロケットを見つめるときも、いつしか同じ気持ちで眺めていた。それは福添氏の言葉を借りると、"ロケットと種子島の自然が違和感なく共存"していた。

「この景色を育めたのは、何より地元の人たちの協力と支えがあったからです。そんな種子島宇宙センターは昨年、50周年を迎えました。50年前に打ち上げたロケットのサイズが今では約8,000倍以上に。それがH-IIBロケットです」

何かに挑戦してそれが確実に報われるのであれば、誰でも挑戦する。報われないかもしれない極限のところで、情熱を持って継続していく。その長く困難な、でもやりがいに満ちた道を、ロケットに携わる人たちは皆歩んでいる。

島ではロケットをモチーフとした風景をたくさん見ることができる。

「ロケット開発とは、すべてをロジカルに組み立てないと破綻してしまうもの。その組み立ての幅が広すぎて私自身、約10年前、イプシロンロケット開発に携わっていた頃に押しつぶされて挫折し、しばらくチームを離れたことがありました。とにかく一切の甘えが許されません。本当に苦しかったです。その後、試験機1号機打上げのときは、プロジェクトメンバーではなかったのですが、当日内之浦のロケット射場近くで見送る機会に恵まれ、打上げの瞬間、我を忘れ『行け!行け!』と連呼し、遠ざかるにつれ自然と涙がこぼれてきました。あの経験のおかげで、自分の弱さを知り、自分の強みを再認識できましたし、今の仕事に繋がっています。そういう意味では感謝していますが、今後どれほど科学技術が発展したとしても、ロケット開発は人類にとって厳しい挑戦であることに変わりはないと思っています。だからこそ、小さな成功体験を積み重ねることが大切で、自分もそうですが、若い世代にそういう体験をしてもらいたい。そのために何ができるのか、ずっと考え続けています」

今後、種子島宇宙センターでは、H-IIA、H-IIBロケットの後継機となるH3ロケットの試験機の打上げが控えている。

「次世代の大型ロケットであるH3ロケットを信頼あるものにするためには、これまで通り、H-IIA、H-IIBロケットを確実に打ち上げてこそ得られるものだと思っています。大切なことは、関係者一丸となり、その中で自分の役割を果たすこと。次の打上げはぜひ種子島で直接見られると良いですね。必ず打上げ成功につなげますから」

見届けたい、必ず。原始の自然と最先端のロケットが融合する瞬間を。美しく、示唆に富んだその時間を。福添氏の言葉を受けて、心のなかで固く決意した。

取材・文:水島七恵 写真:後藤武浩

著作権表記のない画像は全て©JAXAです。